Fin.

***

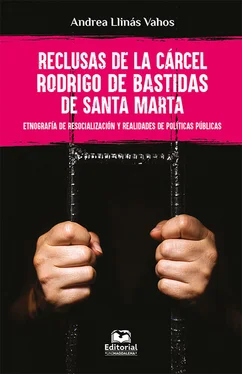

La Antropología de los Reclusos es un tema muy poco estudiado en Colombia. En general, la población carcelaria es excluida, y lo que se vive en la cárcel es reflejo de todos los vacíos e inequidades de la falta de eficacia de un Estado social de derecho que debería garantizar a todos un goce pleno de los derechos fundamentales, incluso si se está privado de la libertad. Esto en palabras de Ariza (2015):

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, en Colombia éste (sic) sigue siendo un terreno por desarrollar. Apenas hay ciertos intentos, relatos etnográficos sobre la vida penitenciaria, y las historias escritas por los propios internos son relegados a las estanterías de la literatura popular. La importancia de aproximarse al mundo penitenciario desde el punto de vista cualitativo es, pues, clara (Ariza, 2015, p. 1).

Esta situación empeora si se trata de una mujer reclusa. La ausencia total de políticas públicas con enfoque de género que apunten hacia una resocialización integral demanda un estudio exhaustivo y serio. Asimismo, esta ausencia genera un doble carácter de vulnerabilidad que esperamos sea evidenciado en este trabajo, y que sea un impulso para mejorar la calidad de vida integral de las reclusas, sobre todo, resaltando que vienen de un historial de maltrato, violencia, marginación y abandono.

Para entender la envergadura del problema resulta necesario e introductorio evidenciar el papel de los medios de comunicación acerca del lenguaje que se utiliza acerca de las noticias relacionadas con este tema, ya que de esta manera se puede vislumbrar a grandes rasgos la cosmovisión de la cárcel:

Colombia es el tercer país de América Latina en población carcelaria. En la actualidad hay 138 centros penitenciarios con 156.924 personas privadas de la libertad. Esto le cuesta al año cada una de ellas al Estado:

Funcionamiento: 11.541.314 pesos

Gastos generales: 1.368.087 pesos

Si las 40.691 personas que actualmente están sindicadas por algún delito, pero no han sido condenadas no hubieran sido enviadas a un centro de reclusión, el Estado habría ahorrado más de 43 mil millones de pesos en julio de este año (Revista Semana, 2014, p. 1).

Dejando de lado de nuevo el aspecto invisibilizador de la palabra personas (pareciera que no existieran mujeres presas para esta noticia), se centrará entonces la atención en lo que se encuentra en itálicas: términos como ‘le cuesta’ y ‘habría ahorrado’ suenan realmente a una despersonalización, deshumanización y degradación de seres humanos a presupuestos y cifras, y a un despliegue de doble moral. Esto se comprueba si revisamos el “ahorro” comparado con el monto asignado a defensa y policía en el año 2018, $32.401.000.000 (Ministerio de Hacienda, 2017.), destinado a la manutención de una maquinaria que no sería necesaria de ser reestructurado el régimen carcelario y se invirtiera en la resocialización.

Del mismo modo, esa noticia genera un imaginario desinformado sobre la realidad de las cárceles y las vivencias de las mujeres y hombres que están padeciendo esta violación sistemática de los DD.HH. (derechos humanos) diariamente. Es inevitable pensar en Foucault (2016), quien muy certeramente dice:

Me pregunto si no podríamos tratar de clasificar las sociedades conforme a la suerte que reservan, no a los difuntos, sino, entre los vivos, a aquellos de quienes quieren deshacerse y conforme a la manera de como dominan a quienes procuran escapar del poder y cómo reaccionan ante quieres, de un modo u otro, saltan, violan o eluden las leyes (Foucault, 2016. p. 17).

Y el primer interrogante que surge es: ¿qué clase de sociedad somos? El lenguaje de los medios de comunicación en esta noticia indudablemente ejerce violencia simbólica sobre la comunidad de las cárceles, y empuja a la sociedad civil a que, como Pilatos, se lave las manos de asuntos que son responsabilidad de todos y, peor aun, asuma que de esa manera los y las delincuentes reciben lo que merecen. No se busca resocializar, sino castigar. Esto demuestra la capacidad humana para la segregación y la resistencia a lo diverso. Y vuelve Foucault (2016) a la carga, apoyando el argumento que se acaba de explicar en este párrafo, denunciando lo evidente:

[…] es también mostrar cómo se formó; cómo a comienzos del siglo XIX se operó una muy curiosa transferencia de responsabilidad a cuyo término

—La sociedad apareció como productora del crimen (conforme a una serie de constantes estadísticas y leyes sociológicas);

—La sociedad apareció como lo que era lesionado, perjudicado, dañado por la infracción. La sociedad produce su propio mal, engendra a su propio enemigo;

—La sociedad apareció como lo que exigía del poder el castigo de los crímenes en función de grandes opciones morales (Foucault, 2016 p. 30).

Entonces, si una sociedad busca castigo y encierro, esto explica por qué los dineros destinados en el balance general para resocialización son exiguos y con una diferencia exorbitantemente abrumadora en comparación con la inversión en infraestructura. Preferimos tener a “las indeseables” encerradas y controladas que prepararlas para un mundo que es hostil con una expresidiaria. El futuro se ve complicado, para ellas pues la etiqueta de criminales las hará enfrentar muchos obstáculos.

Sin embargo, desde esta construcción etnográfica se busca contrarrestar esta situación a través de la recopilación de las experiencias de vida de un grupo de reclusas en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, en aras de construir conocimiento que propenda por el empoderamiento de la mujer privada de la libertad, desde su realidad social particular, aportando elementos de análisis que permitan el desarrollo integral de estas.

Esta etnografía tiene como objetivo principal construir recomendaciones con enfoque de género para la política pública y la resocialización de las reclusas del pabellón de mujeres de la cárcel Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa Marta. Para tal fin, es imprescindible empezar por indagar por el proceso de resocialización en esta penitenciaría. Asimismo, se buscará analizar desde una perspectiva de género la problemática de las internas alrededor de la política pública de cárceles. Y finalmente, desde la discursividad de las reclusas como sujetos epistémicos, evidenciar las polifonías discursivas de las mujeres en este estado y proponer recomendaciones para el diagnóstico inicial de una política pública con enfoque diferencial para la mujer en la institución carcelaria en cuestión.

Contextualización legal: un paso imprescindible

Andrea Llinás: ¿Ustedes creen que deba haber una cárcel con todas las comodidades? ¿Creen que eso es posible?

—La cárcel de Pablo Escobar.

—Pero Pablo la mandó a construir.

—La mandó a construir porque tenía plata.

—Uno preso, sin plata, es imposible eso, vas es a vivir como perro en misa. [risas] (Círculo de Lectura Mujeres Libres y empoderadas, 2017).

La Constitución Política de 1991 en su artículo 12 es la fuente primaria de toda la jurisprudencia creada y establecida para garantizar, al menos en el papel, que los reclusos sean tratados dignamente y puedan tener una transición pedagógica y formativa a la sociedad que los espera después del tiempo tras las rejas.

No obstante, la Corte Constitucional a partir de la grave e insostenible situación carcelaria, expide la sentencia T-153 de 1998, en la cual declara el “estado de cosas inconstitucional”, debido a que las prisiones en Colombia violan sistemáticamente las condiciones mínimas acordes con lo contemplado en los DD.HH. y en la Constitución. Ejemplos visibles de esta realidad, son, entre otros, mezcla de población carcelaria sindicada con la condenada, las infraestructuras se encuentran en un estado deplorable, entre otros factores, y es cuando la más alta instancia jurisprudencial del país, toma la iniciativa para poder crear a partir de la ley, órdenes para poder dotar de estas minorías tan relegadas, de lo mínimo legal.

Читать дальше