Se ha dicho repetidamente que todas las artes aspiran a la condición de la música. Esa condición consiste en que la música puede decirlo todo, sin decir nada en particular. ¿Qué “dicen” o qué “quieren decir” las tres notas repetidas que luego caen una tercera mayor en la apertura del prodigioso primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven: sol sol sol mi bemol? Ni la interpretación que adjudica a ese motivo la presencia del “destino que llama a la puerta”, ni la seca explicación que lo describe solo en su ritmo e interválica, son satisfactorias. ¿Qué dice entonces? Todo y nada. Todo, porque en ese motivo están contenidos todo el patetismo, la reciedumbre, la seriedad, la tragedia, la alerta y la tensión. Nada, porque ninguno de los anteriores conceptos en particular, es capaz, por sí solo, de definirlo y agotarlo. Solo una suma imaginaria de todos ellos y muchos otros, es decir, una abstracción, podría producir unanimidad.

¿Es que Beethoven no está consciente de las asociaciones emocionales de la música y todo se lo plantea en términos sonoros absolutos? Si así fuera, ¿por qué entonces escribe la indicación Largo e mesto –lento y triste– en un movimiento de sonata para piano? Escribe esa indicación porque sabe que esa conducción melódica, esa interválica, en esa tonalidad, con ese tempo y en esa región del teclado, son “tristes”, para él y para su eventual auditorio heredero de la misma tradición auditivocultural. Pero la indicación aludida solo le es útil al compositor para expresar el carácter general de la pieza; desde el inicio, las decisiones que va tomando son estrictamente musicales. Terminado el movimiento, mi exclamación debería ser: “Qué hermosa música”, y no “qué historia tan triste me han contado”.

Toda música, cualquiera sea la intención original del compositor, su título ocasional o la asociación libre del auditor, debe ser capaz de existir como una entidad autorreferente, elocuente por la sola fuerza de su orgánica en el devenir en que transcurre. Esa orgánica se manifestará a través de la conversión de un continuum temporal indiferente, en un sentido diferenciado del tiempo, jalonado de hitos regulares o irregulares, agregando la inagotable combinación de las duraciones (ritmo, tempo ), la agresión inmediata de lo melódico, las superposiciones amables o desconcertantes de sonidos de alturas diversas, más las diferentes densidades de los tejidos sonoros que pueden dar origen a un diálogo cruzado de las líneas donde el gozo y el asombro radican en la imposibilidad de aprehenderlo todo en un acto unívoco de percepción (diversos tipos de texturas); la vasta gama de los colores vocales e instrumentales (timbre); la manipulación de los contrastes entre robustas y tenues masas de sonido (dinámica).

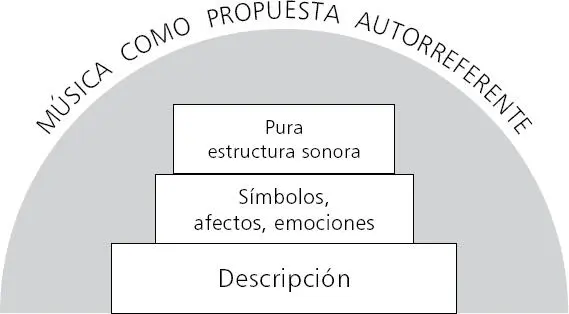

En un cuadro figurativo, detrás de cada retrato, paisaje, escena o naturaleza muerta, hay un cuadro abstracto. Esa abstracción es lo que le confiere su real valor. Es el diseño, la línea, el color, la proporción, el equilibrio, la distribución, etc. Son los valores plásticos. En una obra musical, detrás de cada propuesta descriptiva, narrativa o emocional, hay una arquitectura sonora que, en sí misma, es la obra. Son los valores musicales, como el ritmo, el tempo, la altura, la textura, el timbre, la dinámica, conjugados en estructuras, esquemas formales y Forma. Así como una pintura no debe juzgarse por lo que narra, el valor de una obra musical no reside en su alegría, tristeza o capacidad imitativa, sino en su conformación, la que puede incluir el “valor agregado” de la emoción o de la descripción, lo que confiere a la música una enorme riqueza.

Desde luego, nadie puede negarnos el inalienable derecho personal a teñirlo todo de emoción, evocación y asociaciones múltiples y subjetivas porque el oído culturalmusical heredado nos condiciona hacia ello (véase más adelante); pero esto solo deja aún más claro que en la música el filón es inagotable y que bien vale la pena dedicar toda una vida a conocerlo y explotarlo.

¿Qué significa “significar”? La pregunta no esconde un mero juego de palabras. El Diccionario de la Real Academia nos dice que “significar” es: “ser una cosa, por naturaleza, imitación o convenio, representación, indicio o signo de otra cosa distinta”. Por tanto, si la música “significa”, es decir, si tiene un contenido semántico, siempre y necesariamente va a ser signo de algo distinto de ella misma. Ese “algo” se tendría que valer de la música para configurar un modo de expresión que no es su modo normal. El cisne, que tiene su modo de expresión normal en la naturaleza, se valió del cello y pianos de Saint-Saëns para expresarse de otra manera. Pero, ¿y qué pasa con la música misma o es que solo vive a través de contenidos prestados?

Indudablemente que así planteado, no queda otra conclusión que asignarle a la música una condición básicamente asemántica, sin perjuicio de su capacidad –utilizada a veces deliberadamente por los compositores– de despertar un complejo mundo de asociaciones extra-musicales, las cuales no deben ser confundidas con el valor intrínseco de la música como propuesta autónoma. Sin ese valor per se , no hay afectos, emociones o descripciones que puedan reemplazarlo.

Todo lo anteriormente dicho no queda en el terreno de la pura especulación pues nos conduce a distinguir entre lo que es “música hecha de música” y otras proposiciones, demasiado impregnadas de mensajes y referentes externos. Reflexionar sobre el problema del significado es una inquietud antigua, pero siempre se revela como uno de los caminos más seguros para llegar a disponer de criterios, medidas de juicio y opiniones fundamentadas respecto del valor de una obra musical.

ANEXO AL CAPÍTULO 3

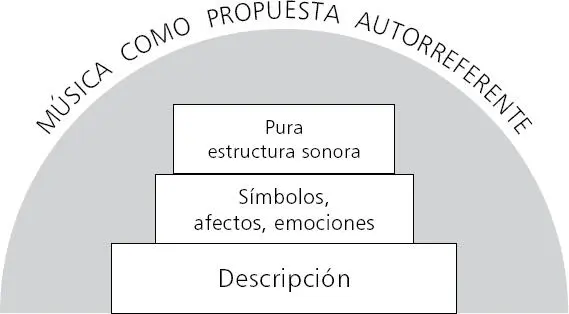

La música, en primer lugar, es pura estructura sonora. También puede estar asociada con símbolos o situaciones afectivo-emocionales o puede utilizarse como descripción. Su valor intrínseco dependerá finalmente de cómo estén elaborados los elementos abstractos que constituyen su esencia: ritmo, tempo, altura, textura, timbre y dinámica. Es decir, de cuán autorreferente sea su propuesta.

Capítulo 4 El oído heredado

LOS JURISTAS HABLAN de los contratos de adhesión, que son aquellos que se suscriben sin condiciones, es decir, aceptando el servicio ofrecido y pagando por él sin mayores posibilidades de discusión. Por ejemplo, un servicio de transporte donde la situación ya queda perfeccionada por el solo hecho de comprar un pasaje, aceptándose desde ya las condiciones que pone la empresa que presta el servicio.

La verdad es que desde que nacemos estamos suscribiendo diariamente una especie de contrato de adhesión; el ejemplo más evidente es nuestro idioma. Desde niños, fuimos aceptando las estructuras fonéticas, morfológicas, sintácticas, semánticas, sin cuestionarlas, pues no tendríamos ninguna capacidad ni posibilidad de hacerlo; terminamos hablando, más o menos correctamente, lo que denominamos lengua materna. Nos acostumbramos a aceptar como correcto que se dice “contigo” (y no “contí”) y “a ti” (y no “atigo”). Una reflexión racional en una clase de gramática que vendrá en otro momento de la vida, nos explicará el rol diferente de las preposiciones “con” y “a”.

Valga esta elemental introducción gramatical para entender que desde el punto de vista de la música, también desde la infancia hemos suscrito diariamente un contrato de adhesión. Musicalmente hablando, el idioma que ahí está en juego, se podría llamar sistema tonal-funcional-direccional.

Читать дальше