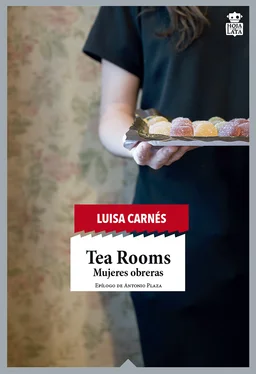

TEA ROOMS

SENSIBLES A LAS LETRAS, 24

Edición original: Tea Rooms. Mujeres obreras, 1934

Primera edición en Hoja de Lata: mayo de 2016

Décima edición: noviembre de 2019

© Herederos de Luisa Carnés

© del epílogo: Antonio Plaza, 2016

© de la imagen de la cubierta: Dulces en Camilo de Blas, María Bringas, 2016

© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2016

Hoja de Lata Editorial S. L.

Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]

info@hojadelata.net/ www.hojadelata.net

Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.

Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu

Corrección de pruebas: Tania Galán Álvarez

ISBN: 978-84-16537-36-5

Producción del ePub: booqlab

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

— … siendo los prontos reembolsos el alma del comercio, confío en que usted encontrará un medio de remitirme el producto neto de esta operación en letras sobre Londres o París…

Rin, rin, rin…

El hombre gordo y calvo alarga la mano hacia el receptor telefónico.

—Sí. Al habla Hijos de Gray.

Mientras habla da vueltas entre los dientes a un ancho puro medio apagado. A las comisuras le asoma una saliva obscura.

Con una tímida mirada oblicua, Matilde trata de abarcar cuanto la rodea. Está en una habitación amplia, pintada de claro, recubierta de armarios antiguos repletos de libros de contabilidad y de modernos ficheros americanos. Un almanaque, propaganda de una famosa marca de tractores agrícolas con la fecha del día, un negro 13. Un negro 13. Pero Matilde no es supersticiosa. Hay dos escupideras de porcelana con altos pies de hierro. Y el radiador de la calefacción. Hay una estrecha y alta ventana abierta a un patio, del que llega un fuerte olor a alcohol y a bencina. Abajo, un garaje.

Algunas gotas de lluvia primaveral entran por la ventana y se estampan y ensanchan en el suelo de pizarra.

Llegan murmullos sordos de las aspirantes que aguardan en la habitación contigua.

—No; nosotros no nos ocupamos de esos asuntos; trátelo con nuestro representante.

Matilde apenas tiene tiempo de releer lo que lleva escrito «en letras sobre Londres o París».

—A ver, señorita, escriba usted: «Esperamos sus gratas noticias y nos reiteramos sus seguros servidores…». Y ahora, ponga su nombre y señas. Muy bien. Gracias.

Matilde se levanta. Tiene la impresión de que no ha escrito muy limpiamente; pero está segura que en un par de días… En estos casos, siempre pasa lo mismo.

—Buenas tardes.

—¡Adiós! Que pase la primera.

La primera es una jovencita, delgada, muy resuelta, que al pasar ante Matilde la mira con un gesto de suficiencia; que se sienta ante la máquina sin esperar a que se lo indiquen:

—Es ésta la máquina, ¿no?

Matilde cruza ante las aspirantes y sale a la escalera. Una escalera ancha, de madera podrida, que cruje bajo el impulso de cada pie como si fuera a desmoronarse.

Matilde baja despacio. Abre la cartera hecha por ella misma con el resto de franela azul de un vestido y saca el recorte del anuncio: «Urge mecanógrafa modestas pretensiones.» Lo tira. ¡Para lo que vale…! Como otros muchos. ¿Cuántos anuncios han llevado el mismo camino durante el pasado invierno? ¿Cuántas escaleras, cuántos despachos ha conocido Matilde durante los últimos diez meses? ¿Cuántas veces ha escrito su nombre y señas bajo unas líneas comerciales y un membrete azul, amarillo o negro?

Ante el portal ancho y obscuro, con vitrinas, en las que se lucen sombreros vistosos, una mujer comprueba el número de la casa con el del anuncio del periódico que tiene en la mano.

—Señorita, ¿me hace el favor si es aquí…?

—Sí.

No hace falta ser muy perspicaz para adivinar adónde se dirigen los pasos fuertes, prácticos, de la desconocida, y Matilde responde: «Sí». La mujer corre escaleras arriba, añadiendo dos huellas húmedas a los peldaños apolillados. No es nada joven, ni bella. Huesuda y alta. Al hablar despide un hálito desagradable.

Matilde ha conocido muchas aspirantes de este aspecto y muchas del contrario. Jóvenes, limpias, de cuerpos esbeltos y perfumados, de manos cuidadas y uñas brillantes. Unas son tímidas, titubean al hablar y al sentarse en el vestíbulo esconden los pies debajo del banco o de la silla. Otras irrumpen en el aposento triunfalmente, cruzan una pierna sobre la otra, hablan de sueldos fabulosos, citan casas de importancia, e incluso fuman algún cigarrillo, a veces. Antesalas frías. Mujeres de los más varios tipos y edades. Zapatos deteriorados debajo de los bancos o sillas; zapatos impecables, pierna sobre pierna. «Pase la primera.» A esta voz, los zapatos torcidos avanzan rápidos, suicidas, mientras que los zapatos impecables subrayan un paso estudiado, elegante.

Otra vez bajo la monótona lluvia primaveral. El agua cae sobre el agua formando sucias ampollas.

Vocean los periódicos de la noche.

A la puerta de un bar fríen buñuelos. El que manipula ante la sartén usa gorro, delantal y manguitos blancos. Los buñuelos, dorados y humeantes, despiden un olor grato a mantequilla y anís.

Matilde los mira, al pasar, sin detenerse. Siente necesidad de comer. Las patatas «viudas» del mediodía se disolvieron hace rato en su estómago. La invade una suave laxitud, que afloja sus miembros. En su cartera de franela azul, entre un pañuelo y un pomo de perfume vacío, hay diez céntimos. En su cerebro, dos perspectivas: un buñuelo caliente o un viaje en tranvía hasta los Cuatro Caminos.

«Buñuelos calientes, a 0,10.» El cartel es enorme, casi tanto como la Puerta del Sol. Sobre automóviles, tranvías, verdes y azules de lámparas lumínicas, sobre multitud: «Buñuelos calientes, a 0,10.» Lo ocupa todo.

Y Matilde languidece de debilidad.

Un carrito de mano, llevando a la espalda un sommier: «¡Eh, cuidado!». Pasa de largo. Y automóviles negros, azules, verdes. Y tranvías: 15, 14, 18 y 17, allá lejos, despacio.

Mucha gente estacionada junto al banderín de parada del tranvía: jornaleros, funcionarios, modistas; el buen esposo, con su tarta de chantilly, «A ver si…»; la mujer humilde con el niño en los brazos; la señora demasiado gruesa y su marido…

«Buñuelos a 0,10.» El de los manguitos blancos zigzaguea con un tenedor sobre los aretes de masa dulzarrona que flotan en la superficie de la sartén.

Matilde apretuja contra su pecho el bolso azul.

Su cuerpo delgado marca un suave balanceo sobre la acera cada vez que el paso de un vehículo la hace replegar. En uno de los vaivenes tropieza con el señor del chantilly. «A ver…». Una mano cuidada ampara la pequeña tarta blancuzca.

«Buñuelos a 0,10.» Saben ligeramente al anís y a la mantequilla. La pasta caliente —hay que aspirar fuerte para enfriarla— se disuelve pronto —algo antes que las patatas «viudas» en el estómago—. Algunas partículas de la corteza dorada se introducen entre los dientes. Luego queda en la boca una pegajosidad dulce y tibia…

18, 14 y, próximo, el 17, el ojo eléctrico apagado, enfermo.

Читать дальше