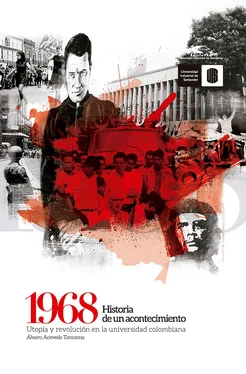

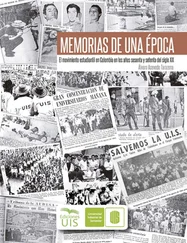

Desde un análisis crítico de la revolución cultural planetaria de los años sesenta, Mayo del 68 no pasa de ser en Europa una revolución eurocéntrica sobre la moda, la música, la cultura visual y la sexualidad. Otros enfoques, en cambio, han sostenido que las rupturas culturales en este periodo realizan profundas transformaciones políticas y sociales no solo en el Viejo Continente, sino en América Latina. Los efectos son tan impactantes que la familia, una de las estructuras sociales que más se resiste a los cambios, se transforma de manera radical. Además, a partir de mediados del siglo pasado, los jóvenes adquieren por primera vez un estatus significativo en el ámbito cultural. Sus realizaciones se constituyen en hechos importantes para afirmarse en la sociedad, y no solo en requisitos preparatorios para la vida adulta.

Si se recurre al tiempo largo, que Fernand Braudel menciona en su clásica historia sobre el Mediterráneo en la época de Felipe II, se puede argumentar que solo hasta ahora emergen los efectos de esta onda cultural. Una de las consecuencias más destacadas es la insalvable distancia generacional que se demarca entre padres e hijos. “Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres”, dice con razón un viejo proverbio árabe. La nueva generación, segura, numerosa y próspera, entra en clara contradicción con la de sus padres, poco numerosa, insegura, devastada por la guerra y la Gran Depresión. Por primera vez, la sociedad empieza a transformarse al ritmo de su juventud.

El acceso a nuevas formas de consumo cultural en Europa, como la lectura y la televisión, es comprensible. A mediados de la década de 1960 ya es notorio el crecimiento demográfico de la posguerra como resultado de la prosperidad económica. Esta idea se complementa con otro estudio de Eric Hobsbawm en el que enfatiza que nunca antes, desde los años 40, los jóvenes habían asistido a la educación básica, media y universitaria como en ese momento6. El intervencionismo de Estado o estatalización, más el aumento de la urbanización, produce esa increíble expansión educativa en todos los niveles, paralela a una masa creciente de obreros cada vez más diferenciados en sus condiciones salariales y de vida entre la periferia y el centro, entre lo rural y lo urbano7.

Tres décadas después de la derrota de Hitler, Europa se recupera de años de guerra y depresión, y empieza a igualar los niveles de consumo de Estados Unidos, así se inicia una era de prosperidad y opulencia sin precedentes. El milagro económico de Europa y los cambios sociales y culturales que este trae consigo son producto de la explosión demográfica. El baby boom cambia el paisaje callejero del continente. La característica más llamativa de Europa en las décadas de 1950 y 1960 es la cantidad de niños y jóvenes, Europa vuelve a ser joven. El periodo de máximo crecimiento en el continente es el de 1947-1949. Para 1960, en Holanda, Irlanda y Finlandia, el 30 % de los habitantes son menores de quince años. Ya en 1967, uno de cada tres franceses no tiene más de veinte años8.

Uno de los principales problemas de los Estados nacionales del Viejo Continente es cómo educar a este creciente número de jóvenes. Antes de 1950, ningún joven, por fuera de las élites, sueña con conocer los claustros universitarios, pues estos han funcionado para unos pocos privilegiados. El número de estudiantes en Europa es mayor que nunca, y así mismo, la calidad de la educación se deteriora rápidamente. Las bibliotecas, los colegios mayores, los salones de clases y los refectorios se masifican, pero no se mejoran las condiciones infraestructurales de los espacios donde se encuentran los estudiantes, incluso si son construcciones nuevas.

Por su parte, en Colombia el acceso a la educación no es menos impactante en aquella época. La cifra de estudiantes con acceso a la educación universitaria asciende de 4.137 matriculados en el año 1935 a 50.035 en el año 19669. Esta demanda por la educación superior de mediados del siglo XX tiene como antecedente los signos de buena salud de la economía colombiana y la mejora en la calidad de vida de la población en las ciudades durante las décadas de los años 40y 50. La producción cafetera recibe toda la atención por parte del Gobierno nacional y de Estados Unidos, interviene en un acuerdo que establece cuotas de importación para las naciones productoras. Esto le garantiza a Colombia el 80 % de la producción anual en el mercado de ese país10.

En las zonas cafeteras las condiciones se tornan favorables. Sin embargo, la modernización como fenómeno urbano no llega a las zonas rurales donde todavía en 1945 se concentran las dos terceras partes de los colombianos. En gran parte del país el contraste salta a la vista: un 60 % no sabe leer y las brechas en la calidad de vida entre las clases pudientes y las rezagadas son notorias. En general, en la década del cuarenta hay una mejoría en las condiciones de vida de los colombianos en la zona cafetera y en las ciudades, relacionadas con el acceso a médicos, hospitales, profesores y escuelas. A su vez, esto contrasta con las zonas rurales del país sumidas en la escasez, la explotación por los propietarios de las tierras y la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, azuzada desde Bogotá y las capitales departamentales por caciques, caudillos, gamonales y políticos de oficio.

En estas condiciones tan desiguales entre el campo y las ciudades colombianas nace la clase media en las zonas más urbanizadas, y con ella, nuevas formas de consumo. En el país, por primera vez, llegan a la educación universitaria las clases medias. A pesar de esto, su número continúa siendo poco significativo en relación con la mayoría de los habitantes, por lo que en Colombia no se puede hablar de universidad de masas [o para el pueblo] en este periodo. Esta dicotomía del sistema educativo colombiano en el siglo XX es una de las características, entre otras, que permite identificar las siguientes tesis para el estudio de la historia de la cultura y la educación:

a) Desde el siglo XIX, las políticas educativas para crear un sistema nacional regulado, coherente y de amplia cobertura son una suma de intentos y fracasos, entre ellos, el proyecto liberal de fundación de la Universidad Nacional en 1867, y su casi inmediato desmonte, o el proyecto de reforma a la Universidad Nacional de Alfonso López Pumarejo en los años treinta del siglo XX. Es cierto que dichos propósitos allanan un camino para la educación superior en Colombia, pero las realizaciones se quedan inconclusas en el cometido por consolidar un sistema universitario de amplia cobertura y de calidad científica y tecnológica.

b) El sistema universitario en Colombia adquiere una primera configuración con la “explosión” del sistema universitario regional en la segunda mitad del siglo XX, después de la caída dictatorial de Rojas Pinilla y de la creación de la Asociación Colombiana de Universidades [Ascún] en 1958.

c) La ausencia de una base estudiantil organizada y con permanencia en el tiempo no consolida un movimiento social propiamente dicho, sino un acumulado de protestas sobre cinco elementos en común: el apoyo a una educación científica y tecnológica que rompa de una vez y para siempre la ausencia de un progresivo “ideal de lo práctico”, el rechazo al autoritarismo académico y la profesionalización universitaria, la defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, el antiimperialismo y la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria.

d) Si bien a partir de la segunda mitad del siglo XX la “lucha de clases” es una representación de la inconformidad y protesta de los estudiantes, sus actuaciones no se pueden enmarcar en esta categoría para explicar su acción social colectiva ni mucho menos sus posiciones ideológicas, algunas de las cuales –pese al debate y la confrontación de ideas en escenarios participativos de entrega y toma de la palabra– derivan caen en el mesianismo, el autoritarismo [el mismo que tanto se critica] o el elitismo de izquierda, sin descontar que la mayoría opta por la movilidad social y muy pocos por la revolución.

Читать дальше