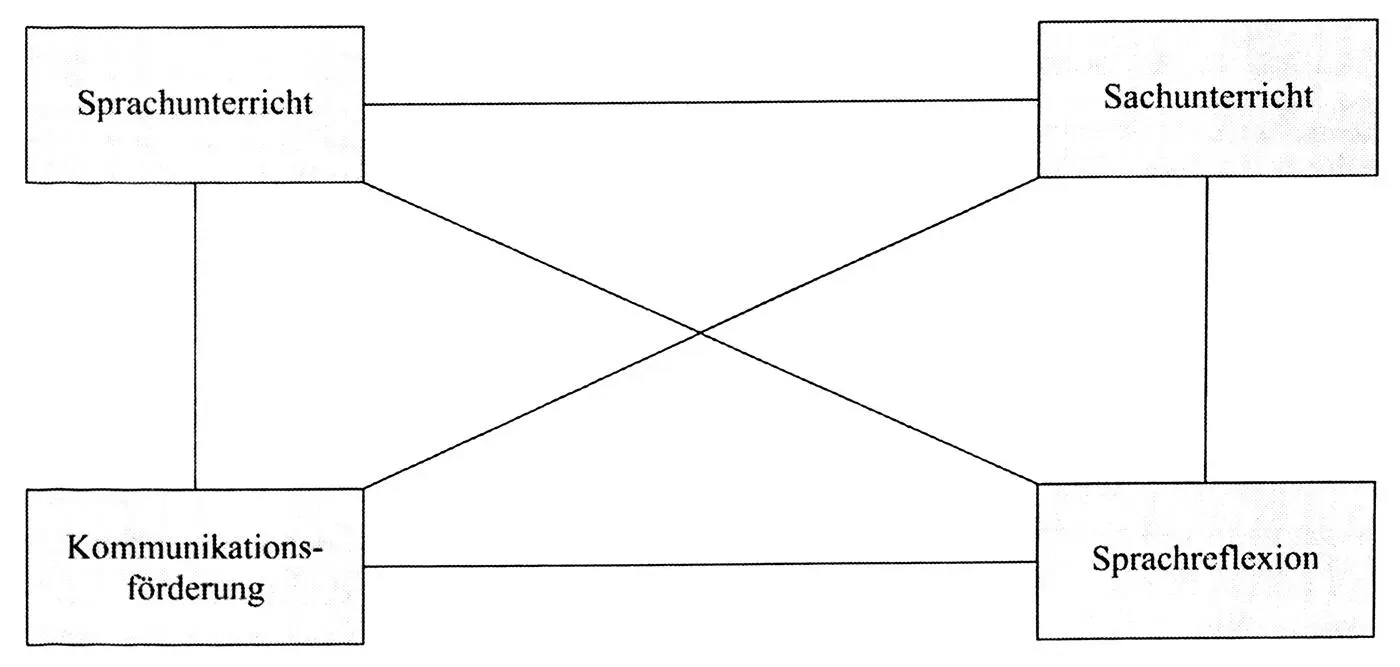

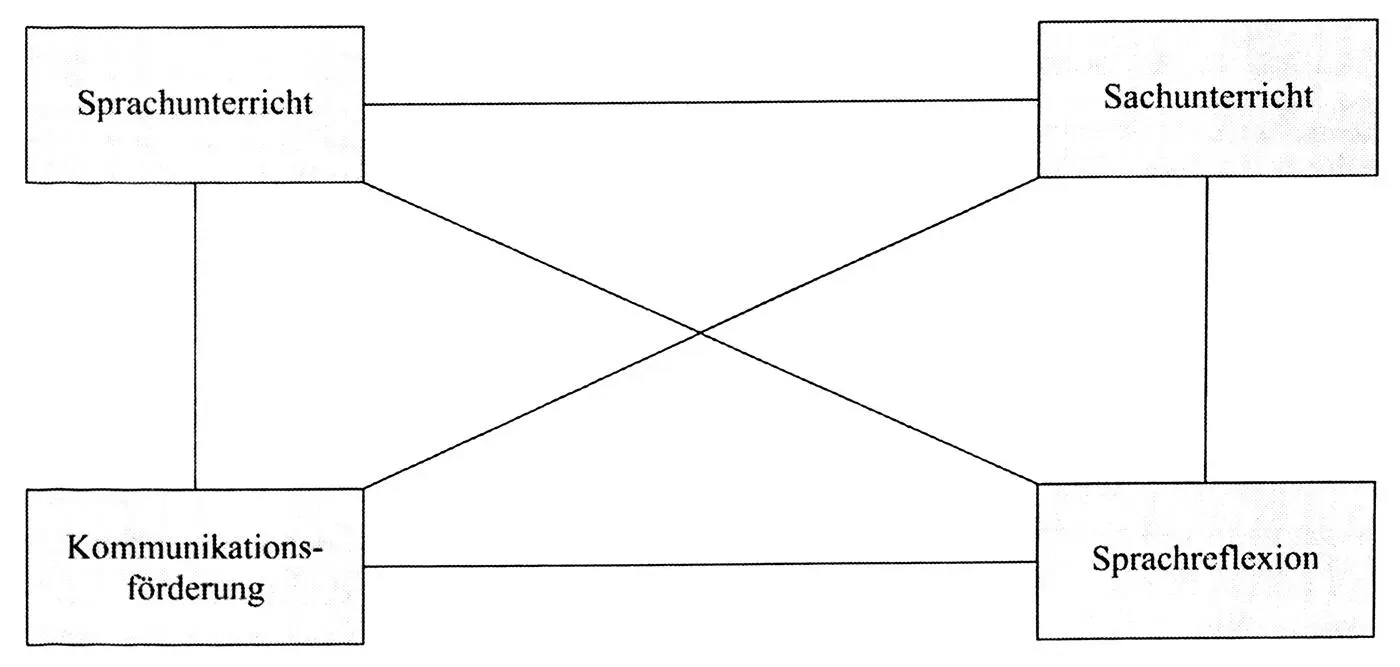

An dieser Stelle lässt sich als Konsequenz des bisher Gesagten aus didaktischer Sicht aber schon zusammenfassen, dass semantikorientierte Wortschatzförderungnicht auf die Primarstufe begrenzt, sondern auf alle Schulstufen ausgeweitet werden sollte. Des Weiteren sollte Wortschatzförderung nicht auf den Deutschunterricht beschränkt bleiben, sondern, gerade, wo es um bildungs- und fachsprachlichen Wortschatz geht, auf den Fachunterricht ausgeweitet werden, da Wortschatzerwerb und fachliches Lernen und Wissen miteinander einhergehen (Steinhoff 2013: 14f.). Diesen Zusammenhang von Deutsch- und Fachunterrichtsowie Sprachreflexion und Kommunikationsförderung verdeutlicht folgende Abbildung:

Abb. 125a:

Abb. 125a:

Kommunikationsförderung und Sprachreflexion im Sprach- und Sachunterricht (Roelcke 2013: 337)

Am stärksten wird die semantische Seite des Wortschatzes dabei in einem reflexiven (Deutsch-)Unterricht zum Tragen kommen, der nicht allein Wortschatzarbeit als Förderung anderer sprachlicher Kompetenzen betreibt, sondern Einsichten in semantische Tiefenstrukturen, Polysemie und Ambiguitäten anstrebt. Traditionelle Themen, die hier im Deutschunterricht in Frage kommen, wären etwa:

Semantik in Definitionen und terminologischen System, z.B. bei Fachterminologien der Unterrichtsfächer

Semantik bei Anglizismen und anderen Fremdwörtern (in Relation etwa zu nahe stehenden deutschen Begriffen)

wörtliche vs. übertragene Bedeutung von Redensarten und Sprichwörtern; bei Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) oder Deutsch als Fremdsprache (DaF) generell die Semantik von Phraseologismen usw.

Semantik und (Schein-)Synonyme – in Verbindung mit Schreibunterricht (Stilistik, Angemessenheit)

kritische Semantik/Semantik und Sprachkritik/Sprachmanipulation (bspw. zu Euphemismen, Unwörtern des Jahres, Metaphorik in politischen Reden)

…

Über den schulischen Unterricht hinaus sollte Wortschatzarbeit zudem – nicht nur für mehrsprachige Kinder, sondern auch für einsprachige – bereits vorschulisch im Kindergarten ansetzen, da sich die „bedeutendsten Entwicklungen im Bereich des [mentalen] Lexikons [im] Alter von ungefähr drei bis acht Jahren“ ereignen (Moser/Berweger/Stamm 2005: 61).

Übung 125a

Nennen Sie drei Argumente, die für eine gezielte Wortschatzarbeit im Deutschunterricht auch für Erstsprachler sprechen.

Nennen Sie drei Argumente, die für eine gezielte Wortschatzarbeit im Deutschunterricht auch für Erstsprachler sprechen.

Literatur

Balsliemke/Peschel/Runschke 2015; Feilke 2009; Kilian 2011; Steinhoff 2009, 2013; Ulrich 2011a, 2011b, 2013, 2014.

Balsliemke/Peschel/Runschke 2015; Feilke 2009; Kilian 2011; Steinhoff 2009, 2013; Ulrich 2011a, 2011b, 2013, 2014.

2 Linguistische Grundlagen

2.1 Theorien und Modelle

Das Wort Bedeutung geht nach dem bedeutungsgeschichtlichen Wörterbuch von Hermann Paul ( 102002: 141f.) zurück auf das mittelhochdeutsche Wort bediutunge mit der Bedeutung ‚Auslegung, Interpretation‘; in dem etymologischen Wörterbuch von Friedrich Kluge ( 231995) findet es keine Berücksichtigung. Es trägt in der deutschen Standardsprache der Gegenwart laut des „Duden – Deutsches Universalwörterbuch“ ( 42001: 242) selbst zwei Bedeutungen: zum einen „Sinn, der in Handlungen, Gegebenheiten, Dingen, Erscheinungen liegt“ bzw. „begrifflicher Inhalt eines Zeichens; Beziehung zwischen Wortkörper u. begrifflichem Inhalt“ und zum anderen „Gewicht, Tragweite, Belang“ bzw. „Geltung, Ansehen, Wert“.

Neben diesen allgemeinsprachlichen Bedeutungen haben sich im Laufe der Geschichte von Philosophie, Semiotik und Linguistik(Auroux et al. 2008; Gardt 1999; Leiss 2009; Nöth 22000; 2017; Posselt/Flatscher 2016; Ricken 1990) zahlreiche weitere fachsprachliche Bedeutungen herausgebildet. Dabei lassen sich im Wesentlichen zwei Positionen unterscheiden: Die eine geht davon aus, dass Bedeutung eine eigenständige Einheit darstellt, die unmittelbar als Begriff oder Konzept, als Bewusstseinsgegenstand oder als kognitive bzw. mentale Entität zu fassen ist. Im Rahmen der anderen Position gilt dieser Status einer eigenständigen Einheit als nicht gesichert, sodass Bedeutung hier lediglich mittelbar als Gebrauchsweise eines Zeichens oder als kommunikative Funktion verstanden wird; in einem extremen Ansatz wird der wissenschaftliche Gebrauch von Bedeutung dann aufgrund von Undefinierbarkeit ganz zurückgewiesen. Unabhängig von diesen zwei bzw. drei grundsätzlichen Positionen werden innerhalb der philosophischen und linguistischen Semantik einige grundsätzliche Bestimmungen und Unterscheidungen vorgenommen.

2.1.1 Bedeutung als eigenständige Einheit

Die philosophische Auffassung, dass Bedeutungen letztlich eigenständige Einheiten (kognitive oder mentale Entitäten) darstellen, geht mindestens zurück bis auf die klassische Antike und wird beispielsweise in Platons berühmtem Dialog „Kratylos“ diskutiert und hier bereits mit der Auffassung von Bedeutung als Gebrauch von Zeichen konfrontiert. In der neuzeitlichen Philosophie findet sie sich etwa wieder bei John Locke (1690), Immanuel Kant ( 21787) oder dem Begründer der (analytischen) Sprachphilosophie Gottlob Frege (vgl. Frege 51980) sowie bei Bertrand Russell und dem jüngeren Ludwig Wittgenstein (1921/82).

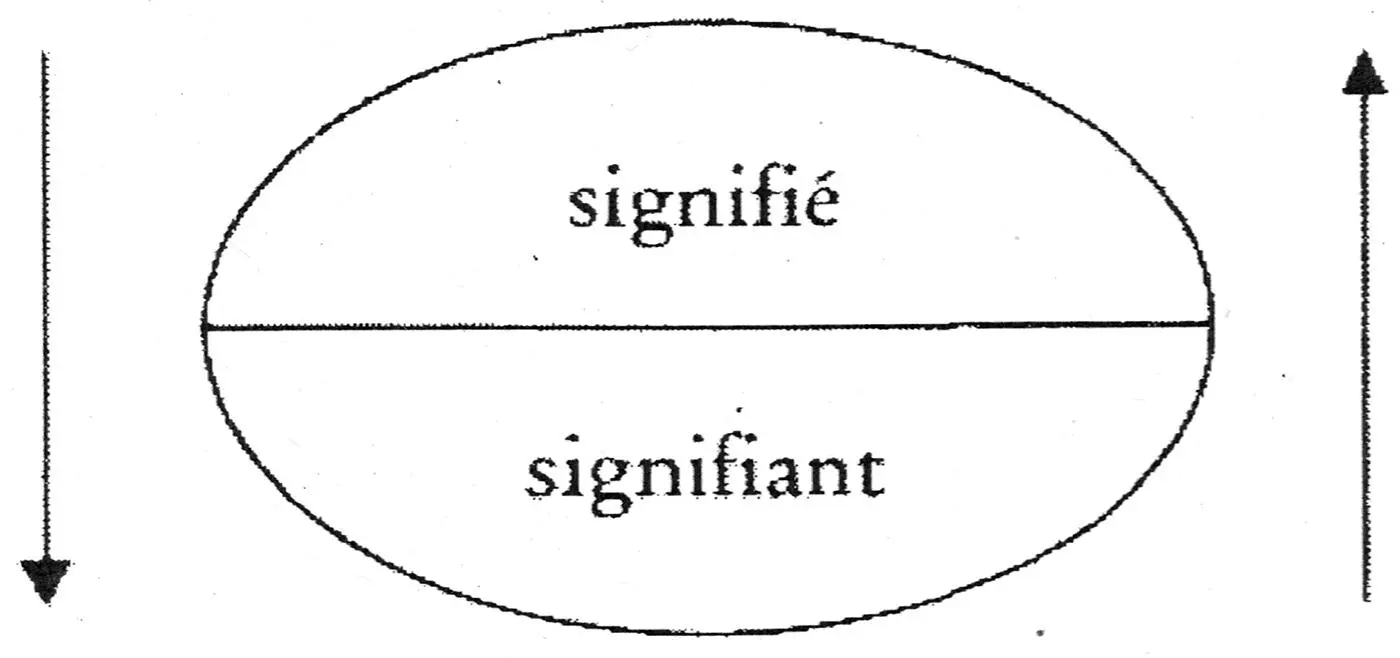

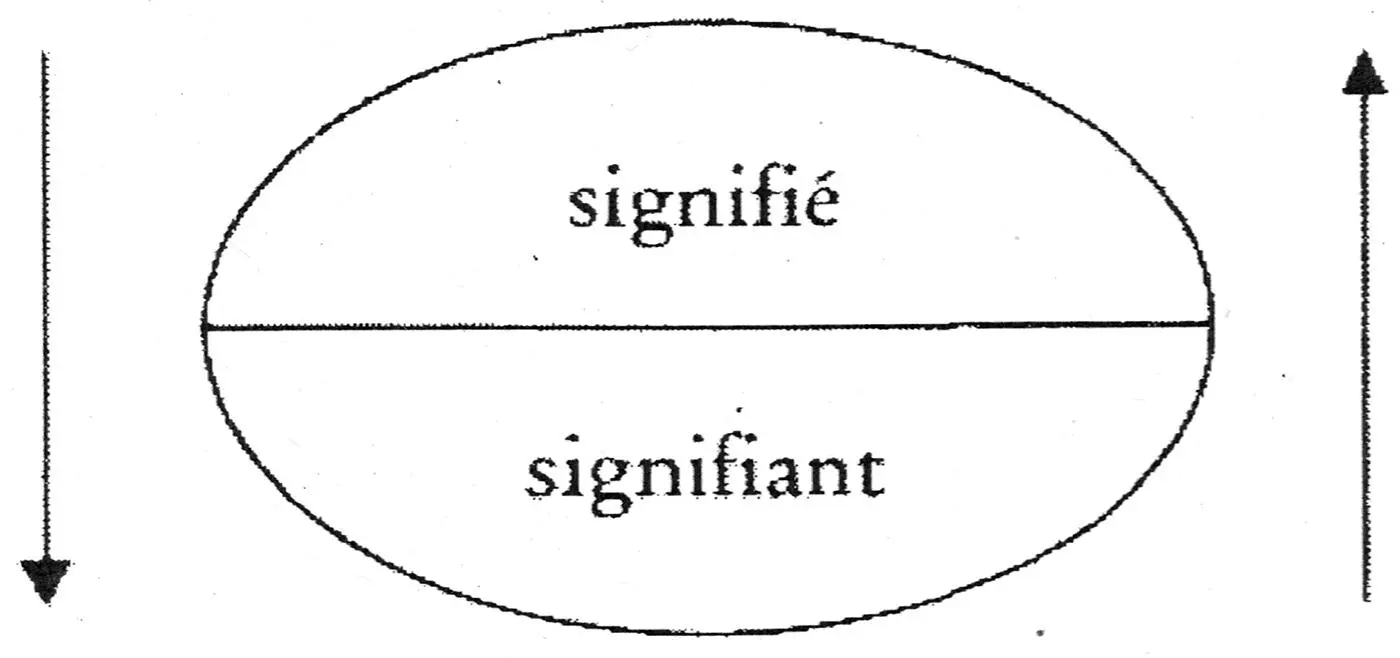

Innerhalb der modernen Sprachwissenschaft findet sich eine entsprechende Vorstellung von Bedeutung bei deren Begründer, dem Genfer Linguisten Ferdinand de Saussure (1916). De Saussure unterscheidet zwei Komponenten eines (sprachlichen) Zeichens (vgl. Abb. 211a):

das Bezeichnende (der Ausdruck, signifiant ) und

das Bezeichnete (die Bedeutung, signifié ).

Dabei entsprechen das Bezeichnende der (abstrakten) Ausdrucksseite des Zeichens (von de Saussure auch als image acoustique bezeichnet) und das Bezeichnete dessen (ebenfalls abstrakter) Inhaltsseite, der Bedeutung (auch: concept ). Die Zuordnung zwischen Ausdruck und Bedeutung ist dabei durch Arbitrarität und Konventionalität gekennzeichnet: Von lautmalerischen Ausdrücken (sog. Onomatopoetika) wie Kuckuck oder Wauwau einmal abgesehen, bestehe zwischen der Ausdrucks- und der Bedeutungsseite eines Zeichens weder eine Ähnlichkeitsbeziehung noch ein Kausalzusammenhang; ihre kommunikative Verwendbarkeit wird alleine durch eine Übereinkunft innerhalb einer Sprachgemeinschaft gewährleistet.

Abb. 211a:

Abb. 211a:

Zeichenmodell von de Saussure (1916: 231)

De Saussure siedelt das sprachliche Zeichen auf der Ebene des Sprachsystems ( langue ) an: Durch den engen Zusammenhang, der zwischen dem Ausdruck und der Bedeutung bestehe (de Saussure vergleicht diesen im Rahmen seiner berühmten Blattmetapher mit den zwei Seiten eines Papiers), werde deren reziproke Evokationermöglicht, welche wiederum die Grundlage für konkrete sprachliche Äußerungen auf der Ebene des Sprachgebrauchs ( parole ) bildet: Verbindet etwa eine Person einen konkreten Gegenstand in der Natur mit dem Konzept eines Baumes, stellt sich bei ihr unweigerlich das entsprechende Lautbild /baum/ ein, das diese daraufhin in einer konkreten Lautkette wiedergeben kann. Diese Lautkette kann wiederum von einer anderen Person mit dem entsprechenden Lautbild in Verbindung gebracht werden, sodass dieser schließlich ihrerseits die Bedeutung bzw. das Konzept des Baums bewusst wird. Diese Fähigkeit zu bzw. Möglichkeit der sprachlichen Kommunikation fasst de Saussure als langage zusammen.

Читать дальше

Abb. 125a:

Abb. 125a: Nennen Sie drei Argumente, die für eine gezielte Wortschatzarbeit im Deutschunterricht auch für Erstsprachler sprechen.

Nennen Sie drei Argumente, die für eine gezielte Wortschatzarbeit im Deutschunterricht auch für Erstsprachler sprechen. Balsliemke/Peschel/Runschke 2015; Feilke 2009; Kilian 2011; Steinhoff 2009, 2013; Ulrich 2011a, 2011b, 2013, 2014.

Balsliemke/Peschel/Runschke 2015; Feilke 2009; Kilian 2011; Steinhoff 2009, 2013; Ulrich 2011a, 2011b, 2013, 2014. Abb. 211a:

Abb. 211a: