Es müssen aber die Menschen wissen, dass für uns die Lüste und Freuden und Lachen und Schmerzen aus keiner anderen Ursache als von dort [dem Gehirn] ihren Ursprung nehmen und ebenso Betrübnis und Ärger und Missstimmungen und Jammer. 4

Der springende Punkt für Hippokrates war, dass Epilepsie nicht von Dämonen verursacht wird, wie man zu dieser Zeit gemeinhin dachte, sondern es sich um eine Gehirnkrankheit handelt. Trotzdem hat der Ausdruck »aus keiner anderen Ursache als von dort [dem Gehirn]« den immer populärer werdenden modernen Standpunkt geprägt, dass Gehirn und Geist gleichzusetzen sind.

In der akademischen Welt kam dieser Standpunkt in der jüngeren Vergangenheit zum Ausdruck. So sagte zum Beispiel Colin Blakemore, Professor der Neurowissenschaften in Oxford, im Jahre 1976:

Das menschliche Gehirn ist eine Maschine, die allein für unsere Handlungen, unsere privatesten Gedanken, unsere Glaubensvorstellungen verantwortlich ist. Jede einzelne unserer Handlungen ist das Produkt unserer Gehirnaktivität. 5

Und Meinungen, die in der akademischen Welt entstehen, sickern schließlich in die Populärkultur. Der Disney-Computeranimationsfilm Alles steht Kopf ist ein Beispiel dafür. Der Film beschreibt auf kreative Weise die Komplexität des menschlichen Gehirns und die Bedeutung der verschiedenen Emotionen (Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel werden als Figuren dargestellt). Die Plastizität des Hirns wird durch das Zerbrechen und Wiederentstehen verschiedener »Inseln« beschrieben. Durch den gesamten Film zieht sich das Narrativ, dass das gesamte Sein der Protagonistin Riley – alles, was sie ausmacht – von physischen Mechanismen in ihrem Kopf herrührt. Solange Rileys Kernerinnerungen und »Inseln« intakt sind, ist ihr Verhalten ausgeglichen. Wenn das nicht der Fall ist, fällt ihre Außenwelt in sich zusammen. Wie der englische Titel Inside out (»Das Innere nach außen gekehrt«) andeutet, wirkt nur das Innere nach außen, doch niemals das Äußere nach innen.

Wo sollen wir anfangen, wenn wir der Frage nachgehen: »Bin ich mehr als mein Gehirn?« Als möglichst aussichtsreichen Einstieg in die Diskussion sollten wir uns die Möglichkeit offenhalten, dass diese Frage vielleicht nicht von den Neurowissenschaften allein beantwortet werden kann. Auf den ersten Blick mag diese Fragestellung naturwissenschaftlich erscheinen, vor allem weil sie von Naturwissenschaftlern aufgebracht wurde und sich um einen Teil unserer Anatomie dreht. In Wirklichkeit aber ist diese Frage philosophischer Natur und bezieht sich auf unsere menschliche Identität. Die Neurowissenschaften allein sind nicht in der Lage, solche Fragen zu beantworten. Sie beschreiben in allen Einzelheiten, was im Gehirn vor sich geht, und antworten auf Fragen wie »Was ist das Gehirn?« oder »Wie funktioniert das Gehirn?«. Doch mit der Frage »Was ist ein Mensch?« verhält es sich völlig anders. Sie weist über wissenschaftliche Methodik hinaus in die Philosophie, Ethik und auch in die Theologie, wie viele es vertreten würden.

Das menschliche Gedächtnis hat viele verschiedene Komponenten, und eine davon ist das Arbeitsgedächtnis – im Grunde so etwas wie der Notizblock im Kopf. Das Arbeitsgedächtnis ist der Teil des Gehirns, mit dem Sie sich daran zu erinnern versuchen, was Sie auf dem daheim vergessenen Einkaufszettel notiert hatten. Stellen Sie sich vor, ein Neurowissenschaftler, der sich mit dem menschlichen Arbeitsgedächtnis befasst, würde sich entschließen, nur noch Ergebnisse aus der fMRT zu berücksichtigen und alle anderen Disziplinen wie Physiologie, Anatomie und Pharmakologie zu ignorieren. Das wäre schlechte wissenschaftliche Praxis und würde uns nur zu einem sehr reduzierten Verständnis des Arbeitsgedächtnisses verhelfen. Ein guter Wissenschaftler nutzt alle Werkzeuge, die ihm zur Verfügung stehen, und bettet seine Ergebnisse in den Kontext anderer Disziplinen ein. Wenn wir versuchen, Fragen zur Identität des Menschen zu beantworten, und uns dabei allein auf die Neurowissenschaften stützen, greifen wir zu kurz. Wir müssen über die Neurowissenschaften hinausgehen, um Fragen der Identität zu beantworten. Neuronen und Gehirnchemie allein werden uns dabei nicht weiterhelfen und schränken unsere Sicht auf den Menschen ein. »Bin ich nur mein Gehirn?« ist nicht nur eine naturwissenschaftliche, sondern auch eine philosophische Frage, und deshalb werden wir im Folgenden auch philosophisches Terrain durchqueren, nicht nur das der Neurowissenschaften.

Im Kern macht es einen Naturwissenschaftler aus, offen für neue Ideen und unerwartete Ergebnisse zu sein. Zur Wissenschaft gehört es nach allgemeiner Auffassung, eine Hypothese aufzustellen, Daten zu sammeln und sie zu interpretieren. Die Hypothese ist die Theorie, welche Beobachtungen erwartet werden. Wenn die Daten zur Hypothese passen, sind wir vielleicht einer Entdeckung auf der Spur. Der nächste Schritt besteht in dem Versuch, die Ergebnisse zu reproduzieren. Wenn wir damit einige Male Erfolg haben, sieht es so aus, als könnte die Hypothese stimmen. Wenn die Daten jedoch nicht zur Hypothese passen, müssen wir offen für die Möglichkeit sein, dass die Hypothese falsch ist und revidiert werden muss.

Wissenschaftler stehen manchmal in der Versuchung, die Daten zu »manipulieren«, damit sie ihre Hypothese stützen. Andererseits machten die Naturwissenschaften manchmal einen gewaltigen Sprung nach vorne, weil bei einem Experiment unerwartete Ergebnisse auftraten und man den Mut hatte, seit Langem anerkannte Theorien zu revidieren, obwohl es von allen Seiten Kritik hagelte. Diese Offenheit ist von essenzieller Bedeutung, wenn man als Naturwissenschaftler Erfolg haben will. Ich möchte Sie in der auf den folgenden Seiten geführten thematischen Diskussion zu genau dieser Offenheit einladen.

GEIST UND GEHIRNAKTIVITÄT

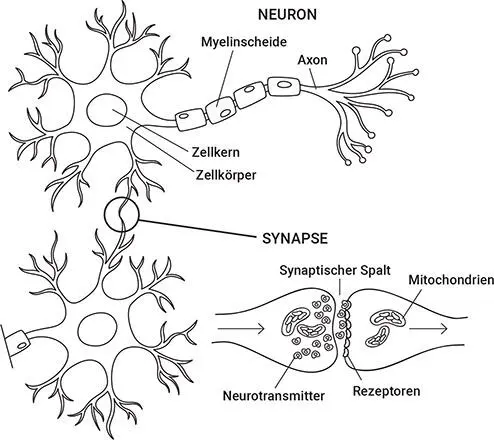

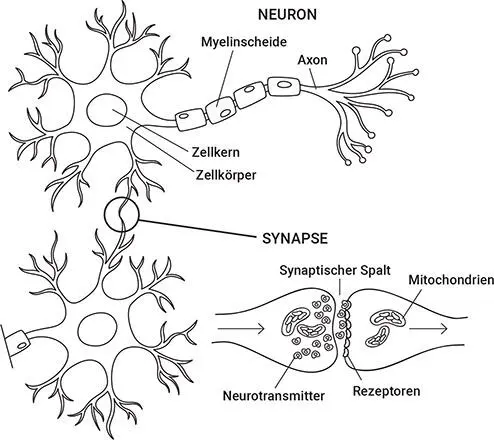

Bisher haben wir über das Gehirn gesprochen – die pilzartige Struktur zwischen unseren Ohren, die aus Millionen von miteinander verbundenen Neuronen besteht, umgeben von chemischen Stoffen, Hormonen und elektrischer Aktivität. Aber wir besitzen nicht nur Neuronen, sondern haben auch Gedanken. Offenbar haben wir auch einen Geist. Aber was genau ist dieser Geist?

Das Merriam Webster Medical Dicitionary definiert »Geist« folgendermaßen:

Das Element oder der Komplex von Elementen in einem Individuum, das fühlt, wahrnimmt, denkt, einen Willen äußert und insbesondere vernünftige Schlüsse zieht.

NEURONEN SIND DIE BAUSTEINE DES GEHIRNS.

An den Synapsen sind sie miteinander verbunden.

Das Oxford English Dictionary definiert es so:

Der Sitz des Bewusstseins, Denkens, Wollens, Fühlens und Erinnerns. 6

Mit anderen Worten: Der Geist ist der Träger des unsichtbaren Innenlebens eines Menschen, und zwar in Form von Gedanken, Gefühlen, Emotionen und Erinnerungen. Wenn ich mir eine Playlist auf dem Smartphone zusammenstelle, mich an ein Gespräch von gestern erinnere, einen verletzenden Kommentar in einem sozialen Netzwerk lese, ist mein Geist beteiligt.

Wie sieht also die Verbindung zwischen Gehirn und Geist aus, zwischen Neuronen und Gedanken, zwischen Synapsen und Empfindungen? Wie kommt man von der elektrischen Spannung im Gehirn zu Sätzen wie »Heute würde ich gern Tennis spielen«?

Geist und Gehirn haben eindeutig etwas miteinander zu tun. Aber was genau? Das ist die Eine-Million-Euro-Frage, die diesem Buch zugrunde liegt. Schon seit Jahrhunderten versuchen Philosophen, Ethiker und Theologen, diesem Rätsel auf die Spur zu kommen. Viele unterschiedliche Antworten wurden zum sogenannten »Gehirn-Geist-Problem« angeboten.

Читать дальше