Neuronale Schleifen zwischen dem Frontallappen und dem auditiven Cortex halten die Wörter anschließend präsent, nur einige – des hohen Energieaufwandes und der geringen Speicherkapazität des Arbeitsgedächtnisses wegen. Ein intaktes Kurzzeitgedächtnis bzw. das Aufrechterhalten sensorischer oder mentaler Inhalte im Bewusstsein ist Vorraussetzung für Lernen.

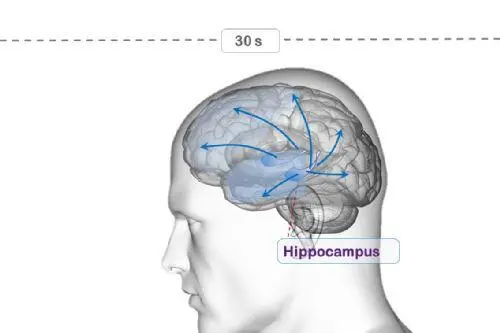

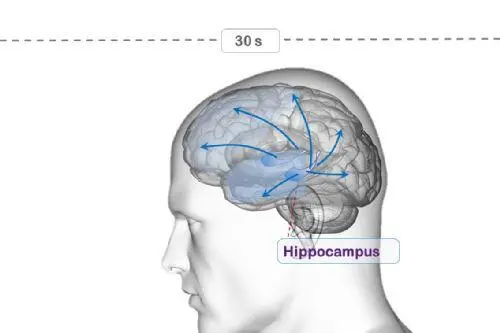

Wie wir bereits gesehen haben, hält das Arbeitsgedächtnis das eingegangene Bild durch Feuern der entsprechenden Neurone nur kurzfristig im Cortex aufrecht. Um das Ereignis aber längerfristig abzuspreichern, werden neue Verbindungen zwischen bisher unverknüpften Bereichen sowohl innerhalb als auch zwischen den visuellen und semantischen Netzwerken angelegt. Die Neuverknüpfung erfolgt zunächst vorübergehend über den Hippocampus (Abb.5).

Abb. 5: Beginn der Konsolidierung

(in Anlehnung an: MÜLLER, M. (2017) S. 55)

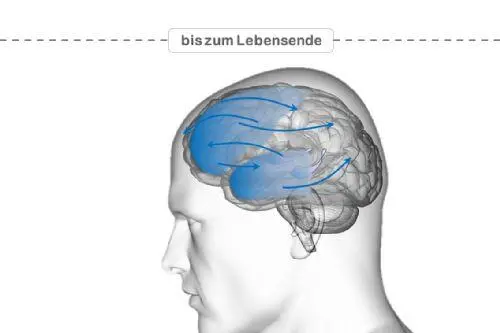

Werden die über den Hippocampus verknüpften Neurone häufig gleichzeitig aktiviert, bilden sich im Cortex direkte Verbindungen aus. Die Erinnerung ist kosnsolidiert, das heißt, im Langzeitgedächtnis gespeichert (Abb. 6). Diese Überführung der Inhalte aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis wird auch als intermediäres Gedächtnis (Zwischengedächtnis) bezeichnet und beginnt seine Arbeit bereits einige Sekunden nach dem Bewusstwerden der Lerninhalte.

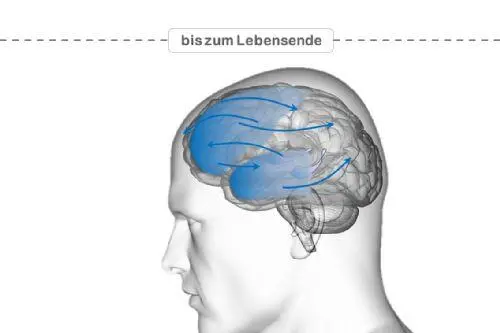

Abb. 6: Konsolidieren bis zum Lebensende

(in Anlehnung an: MÜLLER, M. (2017) S. 55)

Man nimmt an, dass diese Überführung vorwiegend während des Schlafes geschieht (siehe 2.2. Konsolidieren oder Lernen im Schlaf), während das wache Gehirn vor allem für die Encodierung der Lerninhalte zuständig ist. Der Hippocampus ist demzufolge für die mittel- und langfristige Einspeicherung und den Abruf neuer Erinnerungen nötig.

Es gibt eine Cortex-Hippocampus-Schleife: Der Hippocampus erhält Informationen aus allen Teilen des Cortex, die mit Wahrnehmen und kognitiven Leistungen zu tun haben, verarbeitet diese innerhalb der hippocampalen Strukturen und sendet das Ergebnis wieder in die entsprechenden Cortex-Areale zurück. Forschungen haben gezeigt, dass während der Gedächtnisbildung, während des Lernens, synchronisierte Aktivierung vieler Neurone auftritt. Dadurch erfolgt die Festigung der Plastizität innerhalb der Synapsen durch Proteinsynthese und morphologische Veränderung.4

Im Hippocampus enden auch Eingänge aus vielen anderen Zentren, darunter aus der Amygdala und dem Nucleus accumbens, die emotional-modulierend auf den Hippocampus einwirken. Die emotionale Einfärbung der Geschehnisse ist bedeutsam für ihre Verankerung im Langzeitgedächtnis, da sie die Konsolidierung verstärkt.5

Wenn es sich bei der Wahrnehmung um einen akustischen Reiz handelt, sind es lediglich Schallwellen, die unser Ohr erreichen. Das sind Luftdruckunterschiede, die in unserem Innenohr in Nervenimpulse umgewandelt werden, aus welchen das Gehirn Sprache, Musik, Geräusche oder Lärm macht. Auch hier werden diese im Bruchteil einer Sekunde analysiert, im Falle von Sprache als solche erkannt und mit Inhalten des Sprachgedächtnisses verglichen. Vorhandene Inhalte, die am besten passen, werden aktiviert und in den folgenden Bedeutungskontext eingebunden. Wenn das für das Verständnis der Sprache notwendige Vorwissen im Gehirn des Hörers vorhanden ist, geht diese Bedeutungskonstruktion relativ schnell. Je mehr unbekannte Wörter oder aber unbekannte, komplexe Sachverhalte der Sprecher verwendet, umso schwieriger und langwieriger ist die Bedeutungskonstruktion durch den Hörer. Bei multisensorischem Input wirkt alles gleichzeitig auf unser Gehirn ein und dieses hat dementsprechend viel zu tun.6

Unser Langzeitgedächtnis ist dynamisch, das heißt, es wir durch neue Erlebnisse und Erfahrungen ständig umgeschrieben, umstrukturiert und bei jedem Erinnern unter den neuen emotionalen Einflüssen eingespeichert. Diese Konsolidierung findet im hippocampalen Gedächtnissystem statt. Daran sind Hippocampus, die parahippocampale Rinde und der cerebrale Cortex beteiligt. Das Nagerexperiment von Maviel und Mitar-beiter (2004)7 deutet darauf hin, dass die neuronale Aktivität zu Beginn des Lernprozesses im Hippocampus hoch und im Isocortex niedrig ist und später (bei den Nagern waren es 30 Tage) werden die Plastizitätsprozesse im Isocortex wichtiger und im Hippocampus abgeschwächt. Demnach wird der Hippocampus als der Organisator des Langzeitgedächtnisses betrachtet aber nicht als der Speicherort.

Das Langzeitgedächtnis arbeitet modular. Es gibt die verschiedenen sensorischen Module und darin Teilmodule z. B. für Objekte, Farben, Gesichter usw. Diese weisen ihrerseits wieder Untermodule auf, das Gesichtermodul z. B. für Augen, Nasen, usw.8

Jeder Stimulus durchwandert demnach eine Reihe von Verarbeitungsebenen, angefangen mit der ersten unbewussten Wahrnehmung bis hin zur rationalen Bewertung und jede dieser Ebenen verfügt über eine bestimmte Gedächtnisart: emotionales Gedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis, episodisches Gedächtnis, autobiografisches Gedächtnis u. A. (siehe 2.5. Organisation des Gedächtnisses). An dieses Ereignis werden wir uns auch später noch erinnern, wenn es einen gewissen Neuigkeitswert besitzt, wenn es anders ist als das, was wir bisher abgespeichert haben.

Die aus der Wahrnehmung gefolgte Impulsweiterleitung und Informationsverarbeitung geschieht sowohl nichtbewusst als auch bewusst (nichtbewusst zuerst) und wir nehmen ein neues Ereignis auf der Grundlage der Erfahrungen wahr, die wir schon gemacht und abgespeichert haben. Das führt dazu, dass das gleiche Ereignis von jedem anders wahrgenommen wird und dass ein und dieselbe Person das gleiche Ereignis zu verschiedenen Zeitpunkten auch unterschiedlich wahrnehmen wird.

2.2 Konsolidieren oder Lernen im Schlaf

Das ist ein alter Menschheitstraum! Am Abend ins Bett gehen, die Bücher unter das Kopfkissen legen, erholsam schlafen und am nächsten Morgen mit dem Wissen aus den schlauen Büchern unter dem Kopfkissen im eigenen Kopf aufwachen. Wir wären sogar bereit, nachts einen Tonträger mit all dem Wissen laufen zu lassen (was ja auch alles schon untersucht wurde)! Das bleibt aber höchstwahrscheinlich ein Traum! Nicht etwa, weil unser Gehirn nachts schläft. Das ist aktiv wie am Tag, hat aber etwas ganz anderes zu tun. Nach außen hin macht es die Schotten dicht und verarbeitet das, was am Tag hereingekommen ist. Es räumt auf!

Wir erwarten viel von unserem Gehirn. Wir wollen schnell lernen, Wissen schnell abrufen können, zuverlässig darauf zurückgreifen können, vergessen, wenn wir das Wissen nicht mehr brauchen oder uns etwas unangenehm ist. Diese unterschiedlichen Aufgaben teilen sich verschiedene Areale in unserem Gehirn auf, wie wir bereits wissen.

Unser Hippocampus fungiert als Zwischenspeicher, der schnell aufnimmt, was tagsüber auf uns einprasselt. In der Hektik des Alltags bleibt vieles nicht bewertet, unbearbeitet und unsortiert. Nachts im Tiefschlaf, wenn unser Gehirn vorwiegend von den langen, langsamen Gehirnwellen beherrscht wird, ist unser Cortex bereit, Informationen aus dem Hippocampus aufzunehmen. Informationen, die wir behalten wollen, die unser Gehirn als wichtig erachtet, werden in unserem Langzeitgedächtnis gespeichert. Da werden sie sortiert, umgruppiert, eingeordnet. Das Gelernte wird konsolidiert.

Die unterstützende Wirkung des Schlafes auf Konsolidierungsprozesse beim Lernen ist schon seit langer Zeit bekannt (schon Ebbinghaus (1885) hat darüber berichtet) und wurde auch in vielen Experimenten (an Menschen und Tieren) untersucht.

Читать дальше