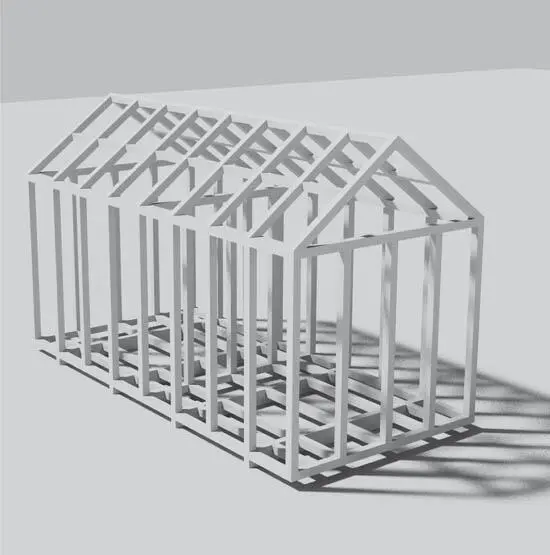

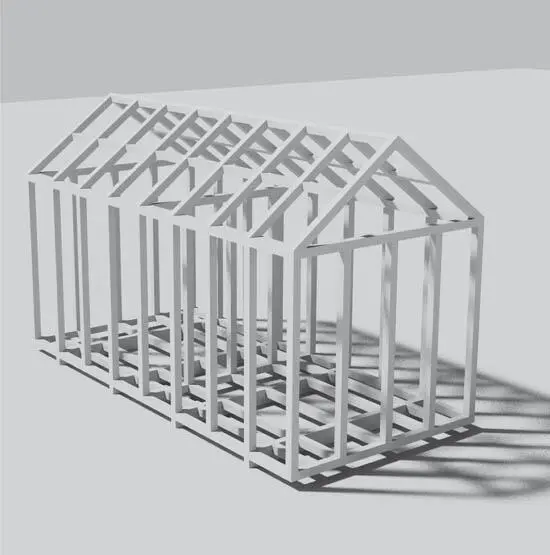

Digitale Nachzeichnung des wieder verwendbaren Grundgerüsts eines Manning-Cottage

Doch schieden sich die Geister am Aussehen dieser vorgefertigten Häuser. Einige Stimmen empfanden sie als den klimatischen Verhältnissen der Kolonien nur unzureichend angepasst. Andere kritisierten die fehlende emotionale Bindung der Bewohner zu einem „seelenlosen“ Haus, das mit so wenig Schweiß zusammengebaut wurde. Hauptsächlich entbrannte die Kritik jedoch am ästhetischen Eindruck der pre-made Häuser, deren „Architekturstil hoffnungslos unangenehm sei“ und überdies „an Fabriken oder Lagerhallen“ erinnere. So lautete zumindest 1854 die Kritik einer Kirchengemeinde im australischen Melbourne an ihrer neuen, aus Eisenträgern montierten Gemeindekirche. 6

Die technischen und preislichen Vorteile lagen jedoch auf der Hand. Mit Eisenbahn und Dampfschifffahrt konnten die zerlegbaren Häuser auf ein Minimum an Platz beschränkt in weite Teile der Welt transportiert werden. Die englische Krone gewährte dem Versand von Fertighäusern sogar Zollfreiheit. 7Diese schnell errichteten Häuser bildeten den Türöffner für die erste Besiedlung einer Kolonie. Sobald die Möglichkeiten gegeben waren, wurde jedoch meist wieder auf die traditionelle Hausproduktion umgeschwenkt. In einigen Fällen nahm die Verwendung vorgefertigter Häuser jedoch außergewöhnliche Dimensionen an. Johannesburg in Südafrika bestand noch 1886 komplett aus vorgefertigten Wellblechhäusern. 8

Auch im Kriegsfall waren die Vorteile des vorproduzierten Bauens nicht von der Hand zu weisen. Während des ersten „Kriegs des Industriezeitalters“, dem Krimkrieg von 1853 bis 1856 zwischen Russland und einer Allianz aus Frankreich, Großbritannien, dem Osmanischen Reich und Piemont-Sardinien, kam es aufgrund schlechter hygienischer Bedingungen und Hunger zu großen Verlusten auf allen Seiten. Der Mangel an Unterkünften für die Soldaten und das Fehlen von Bauspezialisten und Material bewegte die englische und französische Kriegsführung zur Produktion und Versendung vorgefertigter Einfachstunterkünfte an die Front am Schwarzen Meer. An diesem Unternehmen war auch ein Mann beteiligt, der wenige Jahre zuvor mit einem besonderen Plattenbau für Aufsehen sorgte: der englische Konstrukteur Joseph Paxton, Erbauer des Londoner Kristallpalastes. 9

Anlässlich der Londoner Weltausstellung 1851 hatte Paxton einen Ausstellungsbau nur aus Gusseisenträgern und Glastafeln errichtet. Ein durch Glas und Eisen gewonnenes Lichtspektrum im Inneren des Raumes verlieh diesem Bau seinen Namen Kristallpalast. Das imposante Gebäude hatte eine Länge von 563 Metern, eine Breite von 124 Metern und eine Höhe von 39,5 Metern. Der Bau, der circa 70.000 Quadratmeter Grundfläche einnahm, erforderte 3.500 Tonnen Gusseisen für die Hohlstützen und Fachwerkträger, 530 Tonnen Schmiedeeisen für weit gespannte bzw. hoch beanspruchte Tragwerke und cirka 400 Tonnen Glas.

Der Palast Joseph Paxtons wurde sowohl bei Besuchern als auch Architekturkritikern als Symbol von Modernität gefeiert, als Revolution in der Architektur, angeführt von einem Ingenieur. Abbildungen vom Palast hingen bald sogar in den entlegensten Stuben europäischer Bauernhöfe. 10Es war die ästhetische Wirkung des Kristallpalastes, die seine Popularität bewirkte. Paxtons Ingenieurkunst war ein regelrechter „Wahrnehmungsschock“, der alle bisherigen Begriffe der Architektur versagen ließ. Spätere Generationen idealisierten den Kristallpalast als historischen Bezugspunkt eines ganz neuen Bauzeitalters, das sich in ihm „herauskristallisierte“. 11

Ein Plattenbau war dieser Kristallpalast jedoch weniger aufgrund seiner Vorfertigung. Noch waren die einzelnen Bauteile zu stark auf das einzelne Ziel, den Palast, hin produziert. Paxtons Leistung bestand vielmehr in seiner rationalisierten Baudurchführung. Die Produktion eines großen Ausstellungsgebäudes in nur sieben bis elf Monaten zwang ihn, Arbeitskraft, Materialbeschaffung und Transport in höchstem Maße miteinander zu koordinieren. 1852 wurde das Bauwerk demontiert und 1853 in Sydenham (London) in veränderter Form unter weitgehender Wiederverwendung aller tragenden Bauteile neu montiert. Im November 1936 brannte der Kristallpalast nach einem Großfeuer komplett nieder. Der Kristallpalast von Joseph Paxton stach als gefeiertes Signum einer neuen Zeit hervor. Doch waren es die zahlreich produzierten kleinen Fertighäuser, die bereits im 19. Jahrhundert die wesentlichen Grundzüge des späteren Plattenbaus vorzeichneten: Dazu gehörte erstens das vor allem staatliche Interesse an der Prefabrikation, zweitens der Charakter von Plattenbauten als „Notnagel“ in Zeiten akuten Wohnraumbedarfs und drittens das damit verbundene Image einer nur zweit- bis drittklassigen Architektur. 12

Signum einer neuen Zeit – Außenansicht des Kristallpalasts nach der Verlegung des Gebäudes nach Sydenham, Süd-London, im Anschluss an die Ausstellung von 1851

Stahl oder Beton? Die Frage nach dem richtigen Stoff

Im 19. Jahrhundert dominierte der Stahlbau die Industriearchitektur. In Deutschland gründete Friedrich Krupp bereits 1811 das erste Stahlwerk in Essen. In diesen Stahlfabriken wurde durch die so genannte Verhüttung der Kohlenstoffgehalt des Grundstoffes Eisen derart gesenkt, dass der daraus gewonnene Stahl formbarer, haltbarer und damit industriell verwertbarer wurde. Die Stahlerzeuger lieferten fortan die Skelette für die Fabriken und Markthallen der wachsenden Großstädte. Auch im Wohnungsbau experimentierte man verstärkt mit dem neuen Baustoff Stahl.

Das von 1846 bis 1848 im österreichischen Graz errichtete „Eisenhaus“ am Südtirolerplatz, ein Stahlhaus in Form einer traditionellen Hütte, der 1867 fertig gestellte Stahlpavillon im brandenburgischen Lauchhammer, im maurischen Stil als Geschenk für den ägyptischen Vize-König erdacht, oder das 1883 gebaute Stahlfachwerkhaus am Nürnberger Trödelmarkt stellen bekannte Einzelversuche dar, die Fertigbauweise mit dem neuen Werkstoff zu verbinden. 13Aber konnte sich die Verwirklichung einzelner Stahlhäuser auch auf den Bau ganzer Wohnsiedlungen übertragen lassen? Einige erhaltene Stahlhäuser dieser Zeit zeugen heute zumindest von einem: Sie rosteten kaum. Das letzte der 1888 in Berlin-Weißensee von Friedrich C. Heilemann errichteten Stahlhäuser der Berliner Magnesit-Werke wurde erst nach 100 Jahren 1989 abgerissen. 14Die 1920er Jahre gaben dem Stahlhausbau in Deutschland neue Impulse. Musterhäuser aus Stahlskelett und -platten wurden 1926 zuerst im württembergischen Unterkochen und im sächsischen Beucha gezeigt. Bekannt ist ebenso das Stahlhaus in Dessau, 1926-1927 von den Bauhaus-Pionieren Georg Muche und Richard Paulick in der heutigen Südstraße 5 errichtet. 1929 schien der Höhepunkt der Stahlbauweise mit einem mehrgeschossigen Wohnhaus in Köln, einem achtgeschossigen Wohnblock in Paris oder dem Bahnhofshotel in Oberhausen vorläufig erreicht. 15

Das Stahlhaus von Georg Muche und Richard Paulick in Dessau im Januar 2009

Читать дальше