Selbstverständlich mussten Präsident Bush und seine Regierung auf die Anschläge reagieren. Doch weil sie – rückblickend betrachtet – auf kontraproduktive Weise antworteten, wurde 9/11 zur Zäsur. In der historischen Forschung gilt es durchaus als umstritten, 9/11 als Wendepunkt zu deuten, 20 Jahre nach den Ereignissen ist das womöglich zu früh. Doch in vielen Studien gehen die mit dem 11. September verknüpften Problemlagen unter, die aus dem Ereignisbündel den Einschnitt machten. Das Extraordinäre von 9/11 wird von einer merkwürdigen Unlust neuerer Publikationen kontrastiert, Ursachen und Folgen auszubuchstabieren. Es dominiert eine antiquarische Froschperspektive: Der populäre erinnerungskulturelle Zugang fokussiert auf die Schrecksekunde, das Erleben und Erleiden sowie die Heroisierung der Opfer. Oral History ist schick, wird in der 9/11 -Gedenkstätte am WTC zum Goldstandard erhoben (siehe S. 91). (Selbst-)kritische Einsichten unterdrückt die offiziöse Geschichtspolitik indes.

Ursachenforschung tut not

Um die Ursachen und gravierenden Folgen des 11. September zu verstehen, reicht es nicht aus, sich an kollektiven Sinngebungen durch Literatur, Kunst, Film und Medien abzuarbeiten. Auch die konstante Betonung des individuellen Erlebens und Erleidens der »authentischen Erfahrungen« der Opfer und Retter im Rahmen groß angelegter Zeitzeugenprojekte springt zu kurz. Ist dies Ausdruck einer Blindheit der heutigen Kultur- und Sozialwissenschaften, die individuelle agency wie auch die mittels Umfragen konstruierte »öffentliche Meinung« nach vorn rücken, auf Kosten einer tiefergehenden Strukturanalyse? Auch die mediale Privilegierung des »unerhörten Ereignisses« ist Teil des Problems: Kleinteilige Ereignisrekonstruktionen können wir getrost der hilfreichen Internet-Enzyklopädie Wikipedia überlassen, die mittels Schwarmintelligenz effizienter verfährt als jede Gesamtdarstellung.

Daher greift dieser Band weit in die Vorgeschichte zurück sowie in Kontexte, die aus dem 11. September 9/11 machten. Islamistischer Terrorismus ist ein Nischenphänomen, das vom Westen zur »Kriegspartei« aufgewertet wurde. Das hat ihn für verwirrte, suchende junge Männer und Frauen, auch in Europa, als Identifikationsanker erst attraktiv werden lassen. Terror und Mord sind weder legitim noch zu entschuldigen. Doch die Gewaltakte des 11. September verblassen gegenüber Naturkatastrophen wie dem Tsunami von 2004 oder der Covid-19-Pandemie ab 2019. Der religiöse Fundamentalismus ist Teil einer sozialen Reaktion auf wirtschaftliche und soziale Transformationsprozesse in islamischen Ländern. Dort haben vergleichbar mit Europa und den USA, seit der Industrialisierung wachsender Wohlstand, Bildung und Säkularisierung zu Partizipationsforderungen geführt, die von lokalen Eliten systematisch unterdrückt werden. Doch leider wird diese antidemokratische Politik von westlichen Mächten gefördert.

Der jüngere islamistische Fundamentalismus ähnelt seinen christlichen Pendants: Eine aus religiösen Versatzstücken und heiligen Texten zusammengebraute, im Kern traditionslose politische Ideologie, die soziale Konflikte als Geschichte eines religiösen Abfalls erklärt und äußere Feinde zur Abhilfe konstruiert. Dass Amerika hierbei als Zielscheibe dient, ist kein Zufall. Es symbolisierte im 20. Jahrhundert wie keine andere Macht die liberal-kapitalistische Moderne und die »offene Gesellschaft«. Zugleich stützten und stützen US-Regierungen Potentaten wie den Schah von Persien, die Dynastie der al-Saud und die ägyptische Regierung, die in ihren Ländern Teilhabe und Reformen blockieren. Mit dem WTC und dem Pentagon standen Symbolorte der US-Macht im Fokus von 9/11 . Denn diese Macht garantierte aus Sicht der Terroristen intolerable Verhältnisse, obwohl dies den Einfluss des »US-Imperialismus« haltlos übertrieb. Bei Saudi-Arabien ist diese Fehlannahme besonders offenkundig: Es wurde niemals kolonisiert, ist jedoch religionspolitisch und gesellschaftlich besonders regressiv.

Zum Ursachenkomplex gehört zwingend die Entfesselung der amerikanischen Macht seitdem ihr Gegenspieler im Untergang des Ostblocks und der UdSSR 1990/91 weggebrochen ist. Ohne den »unipolaren Moment« der Jahrtausendwende und die darauffolgende nationalistische Hybris des konservativen Establishments der USA wäre aus dem 11. September kein 9/11 geworden. Die USA sind schlicht in der Lage, auf Terror nicht allein mit herkömmlichen Mitteln der Strafverfolgung und der Geheimdienstarbeit im Rahmen internationaler Kooperation reagieren zu müssen. Sie können Kriege gegen indirekt beteiligte oder unbeteiligte Länder entfachen, weil niemand sie daran hindern kann. Dabei wurde der Krieg im Irak auch aus der Furcht geführt, Amerikas globale Hegemonie sei langfristig bedroht. Dies wiederum leitet zu den recht banalen innenpolitischen Voraussetzungen über: Bush und seine Mannschaft sahen die historische Chance, Militarismus elektoral umzumünzen, im Interesse einer dauerhaften Hegemonie der Republikaner im Kongress. In einem zerrissenen Land, so das Kalkül, integriert eine erfolgreiche Kriegspolitik, zahlt sich wahltaktisch aus. Bush surfte erfolgreich auf der mächtigen nationalistischen Welle selbstgerechter Empörung über das amerikanische »Heldenopfer« von 9/11 . Im November 2004 wurde er mühelos wiedergewählt.

Die Ursachen

Amerika und Saudi-Arabien: Bündnis der Kontraste

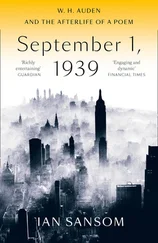

Am 14. Februar 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, spielte sich auf dem Großen Bittersee im Suezkanal die Urszene des Aufstiegs der USA zur Hegemonialmacht im Nahen und Mittleren Osten ab. Auf dem Zerstörer USS Quincy trafen, zum ersten Mal überhaupt, die Staatsoberhäupter Amerikas und Saudi-Arabiens zusammen: Franklin D. Roosevelt, der seinem Land im Sieg über Japan und Deutschland den Weg zur Supermacht gebahnt hatte, und König Abdul-Aziz Ibn Saud, der kriegerische Begründer Saudi-Arabiens. Beide Männer verstanden sich auf Anhieb prächtig. Roosevelt schenkte dem König einen seiner Rollstühle sowie ein Flugzeug. Dieser revanchierte sich mit einem juwelenbesetzten Dolch, Perlenketten, golddurchwebten Gewändern. Sie seien »wie Zwillinge«, so der König: gleichaltrig, Staatschefs in schweren Krisen und Kriegen, beide im Herzen Farmer, beide körperbehindert.

Das Tête-à-Tête auf dem Kriegsschiff stand am Anfang einer großartigen Freundschaft zwischen dem Hause al-Saud und den starken Männern im Weißen Haus. Es wurde eine jahrzehntelange Partnerschaft denkbar ungleicher Akteure: Einerseits die absolute Monarchie der Saudis, die sich als Hüterin der heiligsten Stätten der Muslime versteht und mit dem Wahhabismus eine extrem konservative und puritanische Variante des Islam pflegt; andererseits die älteste und mächtigste Demokratie der Welt, zu deren Markenkern Ideen von Freiheit, Gleichheit und die Jagd nach dem Glück im Konsum gehören. Die liberal-demokratische Ordnung der USA läuft trotz christlich-paternalistischer Prägungen und der Erfahrungen von Sklaverei und Rassismus auf die Zerstörung traditioneller Bindungen hinaus – ebnet Unterschiede zwischen Kulturen, Religionen, Herkünften, Geschlechtern ein. Nichts steht konservativ islamischen (und christlichen) Moral- und Ordnungsmodellen ferner.

Präsident Franklin D. Roosevelt und König Abdul-Aziz Ibn Saud (v. r.) am 14. Februar 1945 an Bord der USS Quincy

Читать дальше