Im Januar 1977 erschien THE SHINING, das erste Buch Kings, das sich auf der Bestsellerliste der New York Times platzieren konnte; der Regisseur Stanley Kubrick erwarb die Filmrechte an dem Roman. Da King noch an THE STAND schrieb und kein neues Buch für das nächste Jahr liefern konnte, erklärte Doubleday sich bereit, eine Sammlung seiner Kurzgeschichten zu veröffentlichen – immer ein Wagnis, denn Collections und Anthologien verkaufen sich zumeist schlechter als Romane. Trotzdem störte King sich immer mehr an den Vertragsvereinbarungen, die er abgeschlossen hatte. Die Garantievorschüsse waren ihm zu niedrig, die Klausel, die Erträge der Taschenbuchrechte jeweils zur Hälfte zwischen Verlag und Autor zu teilen, kam ihm ungerecht vor, und die Verfilmungsrechte hatte er in seiner Unkenntnis ohne jedes Mitspracherecht abgetreten. Ganz besonders störte ihn jedoch eine steuerrechtliche Klausel, über die später noch zu sprechen sein wird. Da sein Vertrag mit dem nächsten Buch erfüllt war, dachte er an einem Verlagswechsel.

King ließ sich nun endgültig von Kirby McCauley vertreten, und im Frühjahr 1977 unterzeichnete er einen von seinem Agenten ausgehandelten Vertrag über drei neue Bücher mit NAL. McCauley hatte einen garantierten Vorschuss von 2,5 Millionen Dollar herausgeholt. Zwei dieser Bücher waren bereits fertig, zumindest in der ersten Fassung. King hatte seine Schreibblockade überwunden, indem er die abgebrochene Geschichte mit dem Kindermörder in der Kleinstadt wieder hervorgeholt und sie in einen Roman um einen jungen Mann integriert hatte, der nach fünf Jahren im Koma plötzlich hellseherische Fähigkeiten entwickelte (THE DEAD ZONE). Parallel dazu hatte er den Roman FIRESTARTER beendet.

Ebenfalls ausschlaggebend für den Wechsel zu NAL dürfte neben besseren Konditionen gewesen sein, dass dieser Verlag bereit war, Kings ältere, unveröffentlichte Bücher parallel zu seinen neuen Titeln zu veröffentlichen, zwar im Taschenbuch, aber unter einem Pseudonym – Richard Bachman –, so wie King es verlangte. Er wollte feststellen, ob er es auch unter einem anderen Namen „schaffen“ konnte. Während Kings Popularität steil angewachsen war (der Autor wurde schon von besonders hartnäckigen Fans belästigt) und die Fachzeitschrift Publisher’s Weekly groß über den neuen Vertrag berichtete, fand das Buch RAGE des unbekannten Autors Bachman jedoch kaum Beachtung, bekam keine besonders gute Kritiken und verschwand schnell wieder aus den Taschenbuchständern der Drugstores und Buchhandlungen.

Nachdem die Familie King mit der Geburt des dritten Kindes, des Sohns Owen Philip, noch größer geworden war, verkauften die Kings im Herbst des Jahres ihr Haus und siedelten nach England über. Anfangs hatten sie vor, ein Jahr dort zu leben – möglichst in einem alten Spukhaus, das King das richtige Feeling für einen schönen Gespensterroman geben sollte –, doch es wurden nur drei Monate daraus. Und auch aus dem Spukhausroman wurde nichts: King hatte in einer Zeitung eine Meldung über einen Jungen gelesen, der von einem Bernhardiner angefallen und getötet worden war, und schrieb den Roman CUJO, der ausgerechnet in seiner alten Heimat Maine spielte. Allerdings freundete sich King mit dem in England lebenden Schriftsteller Peter Straub an, mit dem zusammen er später mehrere Romane schreiben sollte. Ende des Jahres kaufte er ein Haus in Center Lovell im Bundesstaat Maine, und die Familie King kehrte in die Heimat zurück.

Im Februar 1978 wurde dann Kings erste Storysammlung veröffentlicht, NIGHT SHIFT, und im September der Roman THE STAND, den King um etwa zwanzig Prozent hatte kürzen müssen, damit Doubleday das Buch für einen Preis von unter 13 Dollar auf den Markt bringen konnte. Damit konnte King den Verlag, der ihn berühmt gemacht hatte, endgültig verlassen – von einem kleinen Nachspiel einmal abgesehen, das erneut wieder mit den Fallstricken von Verlagsverträgen zu tun hatte.

KLEINE KÖNIGE (Owen King)

Owen King (1977) ist der jüngere Sohn der Kings und hat sich ebenfalls als Schriftsteller versucht. Sein Hauptwerk ist der Roman DER WAHRE PRÄSIDENT VON AMERIKA, in dem er immerhin zum Teil in den Fußstapfen seines Vaters wandelt. Mit Horror hat Owen King in diesem Text zwar wenig am Hut, aber dafür erweist er sich als scharfsinniger Beschreiber – und scharfer Beobachter – einer amerikanischen Kindheit. Der fünfzehnjährige George wird durch seinen Großvater, einen alten Gewerkschaftler, in einen Nachbarschaftskrieg verwickelt, da Opa mit herrlicher politischer Unkorrektheit gegen Bush und dessen Wahlbetrug zu Felde zieht und dessen Konkurrenten Gore als „wahren Präsidenten“ der USA bezeichnet. Gleichzeitig führt der Junge einen Privatkrieg gegen Dr. Vic, den Mann, der Georges geschiedene Mutter heiraten will. Aber dann schlägt das Leben zu, und George lernt auch die Bedeutung des Todes kennen …

Außer diesem Roman hat Owen King lediglich noch ein gutes Dutzend Storys veröffentlicht, von denen vier ebenfalls in diesem Buch enthalten sind. Auch in diesem Metier erweist er sich als überzeugender Stilist, der schlaglichtartig Momentaufnahmen aus dem Leben festhält und damit der strengen Definition des Begriffs „Kurzgeschichte“ sehr nahe kommt – ein Schriftsteller, der genau weiß, was er tut, und öffentlich nicht unter Produktivitätszwang steht.

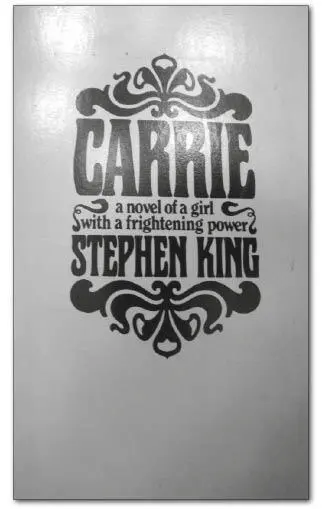

CARRIE: CARRIE * ’SALEM’S LOT: BRENNEN MUSS SALEM! * THE SHINING: SHINING * THE STAND: DAS LETZTE GEFECHT

„Der Ursprung [des Begriffs „Shining“] war ein Song von John Lennon und der Plastic Ono Band namens Instant Karma. Der Refrain lautete ‚We all shine on‘.“

Im Gespräch mit Bhob Stewart, Heavy Metal 1980

CARRIE (1974) – das ist Carrie White, das hässliche Entlein der amerikanischen Kleinstadt Chamberlain, von allen herumgestoßen, Opfer ihrer religiös-fanatischen Mutter, nicht aufgeklärt und naiv. Als sie in der Schule ihre erste Periode bekommt und von ihren Klassenkameradinnen wieder gehänselt wird, bricht bei ihr die latent schlummernde Kraft der Telekinese aus, der Fähigkeit, mittels bloßer Gedanken Gegenstände zu bewegen. Es scheint, als könne sich Carrie nun von ihrer beherrschenden Mutter befreien und auch mit ihren Schulgefährten besser auskommen, doch als die ihr auf einem Abschlussball einen grausamen Streich spielen und sie mit einem Eimer Schweineblut – man beachte den Rückgriff auf den Romanbeginn – übergießen, kommt es zur Katastrophe: Carrie rächt sich fürchterlich, legt die ganze Stadt in Schutt und Asche und tötet jene, die ihr so übel mitgespielt haben.

Ein dünner Plot – und ein dünnes Buch. 98 Manuskriptseiten soll es in seiner Urfassung gehabt haben, und deshalb kam der Autor auf die Idee, es mit Einschüben zu verlängern: mit Zitaten aus Sachbüchern, Zeitungsausschnitten, Fernschreiben, Dokumenten. Und er kam auf den Trick, immer wieder Gedanken seiner Protagonisten kursiv oder in Klammern einzuschieben, den Charakteren damit eine gefühlsmäßige Tiefe zu verleihen, die sonst nur schwer zu erreichen gewesen wäre – ein Kniff, den er seitdem immer wieder anwendet.

In der überarbeiteten Form brachte Stephen King mit seiner ersten Romanveröffentlichung ein rasant geschriebenes, gut lesbares Buch zusammen, das den Nerv der Zeit traf und vom Publikum sofort akzeptiert wurde. Zum einen war da der (auch später immer wieder verwendete) Schauplatz High School, der seinen Lesern sofort vertraut vorkam. Stephen King zeigte sich schon in CARRIE als der typische amerikanische Junge von nebenan, der den American way of life so lebensecht schildert wie kaum sonst jemand. Zum anderen lebte bereits CARRIE von Kings instinktiver Fähigkeit, die Ängste seiner Leserschaft zu erkennen, sie unter Einsatz übersinnlicher Einflüsse oder Erscheinungen zu veräußerlichen und ihnen damit die Form spannender Horrorromane zu geben, ohne diese Ängste jedoch zu verleugnen oder sie mit erhobenem Zeigefinger – „Seht her, das ist mein Thema, das ich nur schwach verschleiere, und jetzt erkennt euch gefälligst in meinen Büchern wieder!“ – zu präsentieren. Nein, King fand eine Möglichkeit, die Identifikation seiner Leser mit seinen Gestalten zu gewährleisten, und schuf damit eine Grundlage für seinen anhaltenden, überwältigenden Erfolg.

Читать дальше