Als Student in Jerusalem in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren gehörten auch bei mir politische Diskussionen in den Cafeterien an der Universität zur täglichen Übung des Campuslebens. In diesen Diskussionen wurde mit dem Begriff »Faschisten« oft sehr frei herumgeworfen. Faschismus war die Hauptgefahr, Faschisten sollten ausgeschlossen und, noch besser, bekämpft werden. Die Argumentation klang oft ziemlich schwammig, und ich wollte besser verstehen, was das Ganze genau bedeutete. Ein damaliger Mitbewohner im Studentenheim, der Politikwissenschaft studierte, riet mir, die Vorlesungen eines jungen und vielversprechenden Dozenten namens Ze’ev Sternhell zu besuchen. 10Der junge Sternhell, der damals zwar noch keinen Weltruhm auf dem Feld der Faschismusforschung erlangt hatte, schuf dank seiner instruktiven Vorträge ein Bewusstsein dafür, wachsam sein zu müssen. Den sorglosen Umgang mit politischer Sprache beendeten diese natürlich nicht. In den 1980er-Jahren sprachen US-Präsident Ronald Reagan und die britische Premierministerin Margaret Thatcher gern davon, dass der Kommunismus bekämpft werden müsse. Als die Sowjetunion 1989 implodierte, sahen die beiden begeisterten Antikommunisten darin einen Sieg über den Kommunismus. Nach Reagans Tod titelte The Economist sogar: »Der Mann, der den Kommunismus besiegte.« Es stellt sich die Frage: Tat er das? Hat Reagan tatsächlich einen Krieg gegen den Kommunismus als Idee oder Ideologie gewonnen oder den Wettbewerb zwischen den beiden Supermächten?

Der sorglose Umgang mit politischer Sprache nimmt zurzeit stark zu, und oft dient diese Sorglosigkeit politischen Zwecken. Sprache ist natürlich nicht statisch, und man darf zurecht fragen, ob sich die Bedeutung eines Begriffs nicht ständig verändert. Gleichwohl trägt jeder der hier ausgewählten Begriffe immer eine spezifische Bedeutung mit sich, die der Grund dafür ist, dass er im politischen Diskurs verwendet wird. Ich habe 27 einschlägige Experten, Politologen, Historiker, Philosophen und Soziologen, gebeten, sich jeweils einem besonderen Begriff zu widmen, um die Frage seines möglichen Missbrauchs zu beleuchten.

Leserinnen und Leser folgen bei Beiträgen wie diese meist ihrer Neugier, und daher ist es unwahrscheinlich, dass dieses Buch streng von vorne nach hinten gelesen wird. Dennoch habe ich die Begriffe nicht einfach alphabetisch geordnet, sondern mich entschieden, das Buch mit dem Text über Fake News zu beginnen und mit dem über Wahrheit zu beenden.

Schlagworte können wie Leitsterne, Hymnen oder Feldstandarten eine Richtung vorgeben. Sie sind einprägsam und bequem, indem sie uns jedes vertiefende Nachdenken ersparen. Aber wir verlieren, ohne es zu merken, darüber unsere Freiheit. Denn wenn wir andere für uns denken lassen, werden wir zu ihren Marionetten. Amartya Sen schließt sein Buch Identität und Gewalt mit einem Plädoyer, dem ich mich anschließe: »Wir müssen vor allem darauf achten, dass unser Geist nicht durch einen Horizont halbiert wird.« 11

David Ranan

1George Orwell: Politics and the English Language, in: Essays, London 2002, S. 967.

2Victor Klemperer: LTI, Notizbuch eines Philologen, Ditzingen 2018, S. 26.

3Charles S. Peirce: The Fixation of Belief, in: Popular Science Monthly (12), November 1877 ‹ http://www.bocc.ubi.pt/pag/peirce-charles-fixation-belief.html› (7.11.2020).

4‹ https://de.wiktionary.org/wiki/Kampfbegriff› (8.11.2020).

5Brecht Bertolt: Flüchtlingsgespräche, GW Bd. 14, Frankfurt a. M. 1967, S. 1461.

6Elisabeth Wehling: Politisches Framing: Wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2017, S. 27 f.

7Ebd., S. 191.

8Wolfgang Leonhard: Die Revolution entlässt ihre Kinder, Köln 1955, S. 440.

9Elke Fröhlich (Hg.): Die Tagebücher v. Joseph Goebbels. Teil II, Bd. 3, München 1994.

10Professor em. Ze’ev Sternhell starb in Jerusalem im Jahr 2020.

11Amartya Sen: Identity And Violence: The Illusion of Destiny, London 2007, S. 186.

Jana Laura Egelhofer

Der Begriff Fake News ist spätestens seit dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 nicht mehr aus dem öffentlichen Diskurs wegzudenken. Der Einsatz von Desinformationen in der politischen Kommunikation stellt gewiss kein Novum dar. 1Das Aufkommen von Internet und sozialen Medien hat die Erstellung und Verbreitung jedoch derart vereinfacht, dass das heutige Ausmaß beispiellos ist. Dementsprechend ist eine Debatte über die möglicherweise demokratiegefährdenden Konsequenzen von politischer Desinformation entfacht – subsumiert unter dem Begriff Fake News.

Bis vor Kurzem verwendeten KommunikationswissenschaftlerInnen »Fake News« noch, um politische Satire-Formate zu bezeichnen, wie beispielsweise die »The Daily Show« in den USA. Satiriker wie Jon Stewart haben den Begriff Fake News selbst als Bezeichnung für ihre Arbeit etabliert, um zum Ausdruck zu bringen, dass – obwohl sie das Format von seriösen Nachrichtensendungen imitieren – ihr Hauptmotiv die Unterhaltung ist. 2In den vergangenen Jahren hat der Begriff Fake News jedoch eine gravierende Bedeutungsänderung erfahren. WissenschaftlerInnen sowie JounalistInnen verstehen unter dem Begriff vorwiegend als legitime Nachrichtenartikel aufbereitete Desinformation. Betrachtet man die wortwörtliche Bedeutung von »Fake« – sprich »Schwindel« oder »Fälschung« 3– erscheint es naheliegend, Fake News als Falschinformationen, welche durch ein journalistisches Erscheinungsbild Glaubwürdigkeit »erschwindeln« sollen, zu begreifen. Das wohl bekannteste Beispiel hierfür ist die #pizzagate-Geschichte über die angeblichen Verwicklungen der damaligen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in einen Kinderpornoring. 4Seitdem hat sich »Fake News« zu einer allgegenwärtigen öffentlichen Debatte entwickelt, in welcher BürgerInnen, PolitikerInnen, JournalistInnen und WissenschaftlerInnen ihre Besorgnis über den möglicherweise schädlichen Einfluss gefälschter Nachrichten auf politische Ereignisse zum Ausdruck bringen.

Fast zeitgleich hat Donald Trump nach seiner Wahl zum Präsidenten erfolgreich den Fokus dieser Debatte umgelenkt, indem er etablierte Medien als »Fake News« bezeichnete. Dies war wirkungsvoll, da der Begriff bereits eine inhärente Bedeutung als eine potenziell gefährliche Entwicklung in modernen Demokratien innehatte. Inzwischen ist Fake News zu einem aufgeladenen Kampfbegriff geworden, den neben Trump zahlreiche PolitikerInnen in verschiedenen Ländern verwenden, um kritische Medien zu diskreditieren.

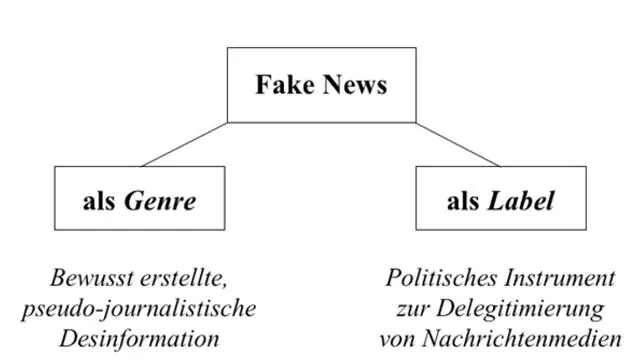

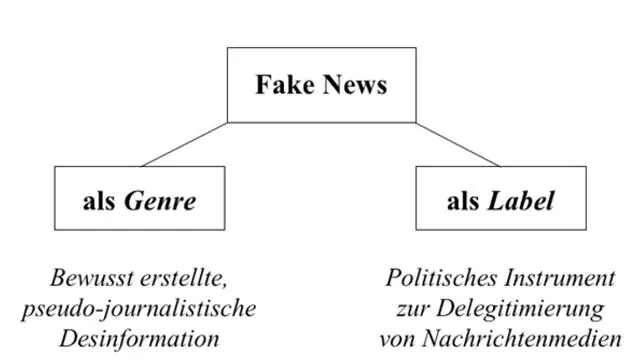

Zur besseren Einordnung sollte Fake News daher als ein zweidimensionales Phänomen betrachtet werden: Einerseits umfasst der Begriff das 1. Fake News-Genre , das die bewusste Erstellung pseudojournalistischer Desinformation beschreibt, andererseits gibt es das 2. Fake News-Label, also die politische Instrumentalisierung des Begriffs zur Delegitimierung von Nachrichtenmedien.

Abb. 1: Fake News als zweidimensionales Phänomen (basierend auf Egelhofer und Lecheler, 2019).

Jedoch wurde der Begriff so inflationär verwendet, dass er inzwischen fast bedeutungsleer ist und für »alles Ungenaue« zu stehen scheint. Im Folgenden werden zunächst die beiden Dimensionen des Fake News-Genres und des Fake News-Labels näher erläutert, um im Anschluss genauer auf die Problematik des Begriffs und seiner Verwendung einzugehen. 5

Seit dem Aufkommen der »Fake News«-Debatte bemühen sich zahlreiche WissenschaftlerInnen darum, den Begriff theoretisch einzuordnen und einheitliche Merkmale zu etablieren, mit welchen das Konzept Fake News definiert werden kann. Die Mehrzahl der AutorInnen ist sich dabei einig, dass das Fake News-Genre anhand von drei Merkmalen definiert werden sollte: 1. ein geringes Level an Faktizität, 2. ein pseudojournalistisches Design und 3. die Absicht zu täuschen. 6

Читать дальше