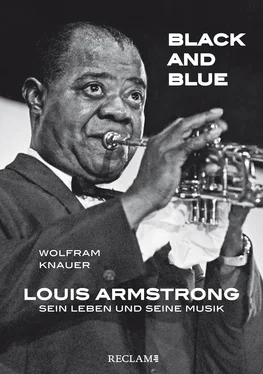

In seiner Autobiographie versichert Armstrong, dass er Beiderbecke immer verehrt habe, auch und gerade wegen seines lyrischen Ansatzes: »Wenn du einen Typen mit einem so reinen Ton wie Bix hast, dann ist es völlig egal, wie laut die anderen spielen, sein Ton wird durch alles durchscheinen.« Beiderbecke wiederum sei laut Schlagzeuger Ralph Berton unglaublich selbstkritisch gewesen, aber wann immer er Armstrong hörte, habe er einfach nur gestrahlt.36 Armstrong war sich der Konkurrenz auf seinem Instrument durchaus bewusst, aber er hatte – vielleicht, weil Beiderbecke so deutlich anders spielte und sicher auch, weil er früh starb, 1931, mit gerade mal achtundzwanzig Jahren – kein Problem damit, den Kollegen später als einen der ganz Großen anzuerkennen. »Ich hatte all seine Platten. ›Singin’ the Blues‹, sein Solo über ›From Monday On‹, Mann, wie schön: whap ba boo-dee… boo-da de-za-na.«37

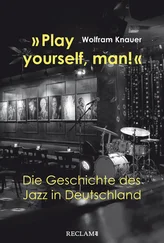

Kapitel 2

Goin’ to Chicago, King Oliver (1923–1925)

Joseph Nathan Oliver wurde 1881 in einer kleinen Gemeinde am Mississippi River geboren und zog bereits als Kind nach New Orleans. Ab 1908 spielte er in den Brassbands der Stadt, und schnell wurden andere Musiker auf den Kornettisten aufmerksam. Bald gehörte er verschiedenen der großen Marsch- und Tanzkapellen der Stadt an: unter anderem der Onward Brass Band, der Eagle Brass Band, dem Original Superior Orchestra und der Magnolia Band. Er spielte in Kid Orys Band, in der er auch seinen »Adelstitel« »King« Oliver erhielt, bevor er sich 1918 entschied, nach Chicago zu gehen – in die Windy City, das Industrie- und Handelszentrum im Norden, wo die Arbeit mehr Geld versprach als im New Orleans der auf Druck der Navy geschlossenen Lasterhöhlen. Andere namhafte Kollegen hatten die Stadt bereits verlassen und sich in Chicago niedergelassen: Freddie Keppard etwa, Sugar Johnny Smith, Mutt Carey und Manuel Perez.

Wir befinden uns in den 1920er Jahren, in der Zeit der Prohibition in Amerika. Der Volstead Act , der den Verkauf und Genuss von alkoholischen Getränken verbot, wurde im Oktober 1919 verabschiedet und erst vierzehn Jahre später, im Dezember 1933, durch Präsident Roosevelt wieder aufgehoben. Eine trockene Zeit war es dennoch nicht – im Gegenteil: Der Alkoholhandel blühte, wurde aber wegen des Gesetzes nicht von legalen Firmen betrieben, sondern von der florierenden Unterwelt. Das Chicago Al Capones ist weder Legende noch Einzelfall: Eine Situation wie in Chicago, wo die lokale Mafia das Sagen hatte – nicht nur beim äußerst lukrativen Alkoholschmuggel und -handel, sondern auch bei der Besetzung von Posten und Pöstchen in der Stadtverwaltung, vom einfachen Polizisten bis hinauf zum Bürgermeister –, gab es damals auch in anderen Städten. Bekanntestes Beispiel ist Kansas City, wo ein korrupter Bürgermeister die Exzesse der Vergnügungsindustrie überhaupt erst ermöglichte und so ideale Entstehungsbedingungen für exzellenten Jazz schuf.

In Chicago jedenfalls fanden die schwarzen Musiker gute Arbeitsbedingungen vor. Bevor der Gangsterkrieg 1927 richtig losging, war das Leben in den Kneipen auch noch ein wenig sicherer. Danach berichteten viele Musiker von Schießereien und der vertraglichen Verpflichtung, bei solchen Störungen auf jeden Fall weiterzuspielen. Auch das Unterhaltungsgewerbe begann unter den Bedingungen zu leiden, was genauso ein Grund für die Übersiedlung vieler Musiker nach New York war wie zuvor die Schließung des Storyville-Viertels in New Orleans ein Grund für den Umzug nach Chicago.

Als Oliver 1918 in der Windy City ankam, wartete tatsächlich Arbeit auf ihn. Er spielte gleichzeitig in den Bands des Klarinettisten Lawrence Duhe und des Bassisten Bill Johnson und gründete 1920 seine eigene Band, mit der er im Dreamland Café, einem bekannten Tanzschuppen der Stadt, auftrat. Die Besetzung dieser Band entsprach im Großen und Ganzen bereits der, mit der er 1923 seine ersten und erfolgreichsten Schallplattenaufnahmen machte. Die Musiker aus New Orleans hielten in Chicago zusammen, und fast alle Musiker seiner Band waren wie er aus Lousiana in den Norden gekommen: der Posaunist Honore Dutrey, der Klarinettist Johnny Dodds, der Kontrabassist Ed Garland und der Schlagzeuger Minor »Ram« Hall. Nur die Pianistin Lil Hardin stammte aus Memphis, sie war nach einem Musikstudium an der Fisk University 1917 nach Chicago gelangt und arbeitete dort für Notenverlage. Es gab damals noch den Beruf des »song plugger«, bei dem Pianisten die neuesten Notenhits eines Verlags interessierten Kunden vorspielten und/oder sangen, um sie vom Kauf zu überzeugen.

Mit dieser Band jedenfalls erhielt Oliver im Mai 1921 ein Engagement im Pergola Dancing Pavilion in San Francisco. Der dortige Manager hatte Kid Ory gehört und eigentlich ihn engagieren wollen, doch der hatte bereits andere Pläne und empfahl Oliver. Zu Beginn ihrer Westküstentournee schloss sich die Band einer Vaudeville-Show an, in der die Musiker eine Art Südstaaten-Atmosphäre heraufbeschwören sollten, indem sie in Arbeits- und Farmklamotten auftraten – ein geradezu ikonisches Foto der Oliver-Band in Latzhosen aus dieser Zeit sollte es später es in fast sämtliche Bücher über den frühen Jazz schaffen.38 Am 17. Juni 1922 kehrte Oliver zurück nach Chicago und spielte mit der nun sogenannten King Oliver’s Creole Jazz Band im Lincoln Gardens auf der schwarzen South Side Chicagos. Mit dem Namen der Band lehnte er sich an andere Ensembles an, die das Wort Creole im Titel führten, insbesondere die Creole Band des Trompeters Freddie Keppard, die zwischen 1914 und 1918 große Erfolge auf den amerikanischen Varietébühnen gefeiert hatte. Die Konnotationen des Wortes Creole sind dabei vielfältig: Sie umfassen den Stolz auf die Abstammung von »free persons of color«, also noch vor der Abschaffung der Sklaverei freigelassenen Sklaven, aber auch auf einen helleren Teint der Hautfarbe – hier steht Creole dann für das, was anderswo als »Mulatte«, »Quadroon«, »Octoroon« bezeichnet wurde. Der früheren Creole Band übrigens gehörte auch der Bassist Bill Johnson an, mit dem Oliver gleich nach seiner Ankunft in Chicago spielte und der seinerseits in einigen der ersten Aufnahmen Olivers aus dem Jahr 1923 zu hören ist – als Banjospieler und mit einer kurzen Vokaleinlage, wenn er im ›  Dippermouth Blues‹ in einem Break laut und anfeuernd »Oh Play That Thing!« ruft.

Dippermouth Blues‹ in einem Break laut und anfeuernd »Oh Play That Thing!« ruft.

The King Oliver Band, 1922 (v. l. n. r.): Minor »Ram« Hall, Honore Dutrey, King Oliver, Lil Hardin, David Jones, Johnny Dodds, James Parloo, Ed Garland (Fotoarchiv, Jazzinstitut Darmstadt)

Der Lincoln Gardens war Anfang des Jahrhunderts als Royal Gardens eröffnet worden. Bill Johnson und seine Original Creole Band hatten 1918 hier gespielt. 1921 wurde der Ballsaal umbenannt, und in der Lokalzeitung wurde vom Lincoln Gardens meist vor allem wegen der Kleinkriminalität um das Veranstaltungslokal herum berichtet. Von Trinkorgien liest man, von Schlägereien, Schießereien und dem einen oder anderen Mord. Tausend Menschen konnten in dem Saal unter einer Spiegelkugel an der Decke tanzen – in der Aufmachung durchaus vergleichbar mit Diskotheken der 1970er Jahre. Ende 1924 brannte der Lincoln Gardens aus und wurde 1925 wiedereröffnet. Nun hieß der Saal erst New Charleston Café, dann Café de Paris, bevor er wahrscheinlich im Zuge von Mafiastreitereien durch eine Bombe zerstört wurde.

Читать дальше

Dippermouth Blues‹ in einem Break laut und anfeuernd »Oh Play That Thing!« ruft.

Dippermouth Blues‹ in einem Break laut und anfeuernd »Oh Play That Thing!« ruft.