La Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujerreconoció algunos obstáculos en la implementación de la plataforma para la acción de Beijing 1995. Hizo un llamamiento a los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil para que “adopten medidas estratégicas” con respecto a los estereotipos de la mujery la desigualdad en el acceso de la mujery participación en todos los sistemas, especialmente en los medios de comunicación (Secretariat of the Pacific Community [SPC], 2015, pp. 87-88).

Los temas de la violencia y de la salud en la familia merecen un tratamiento vinculado con lo social y lo político. Las mujeres han sido históricamente las encargadas del espacio reproductivo y, si bien han incursionado en lo público, aún no se han evitado las dobles jornadas laborales. Siempre ha prevalecido la violencia sexual, los embarazos no deseados, la transmisión de enfermedades, el contagio del VIH/SIDA, la mortalidad materna por abortos clandestinos y demás. Un elemento fundamental para la ruptura de los prejuicios y prácticas sociales que originan la discriminación de la mujeres la educación, indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano.

La Constitución establece como obligación del Estado la adopción de medidas necesarias para que las mujeres gocen de igualdad en el acceso al empleo, a la promoción laboral, profesional, y a la remuneración equitativa. Sin embargo, los datos estadísticos del INEC muestran lo contrario, tal como se puede observar en la tabla 2.4.

Tabla 2.4Tasa de empleo global por sexo, Ecuador.

| Sexo |

Marzo 2018 |

Marzo 2019 |

| Hombres |

96,5 % |

96,2 % |

| Mujeres |

94,2 % |

94,3 % |

Fuente: INEC (2019b).

La tasa de empleo global para las mujeres es de 1,9 puntos porcentuales menor que la de los hombres en el año 2019 en el Ecuador, lo que refleja la inequidad de los trabajos entre los hombres y las mujeres en el país. La educación es un elemento fundamental para la ruptura de los prejuicios y prácticas sociales que originan la discriminación hacia la mujer.

Cuando la condición juvenil se entreteje con otras condiciones como el género, la clase, la etnia, la preferencia u orientación, la condición física o mental, entre otros, su situación es aún más compleja, pues socialmente hay características y condiciones que son más valoradas que otras, así como condiciones que conllevan fuertes desventajas sociales. (Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos REDLAC México, 2016, p. 31)

Se requieren, entonces, cambios en lo cultural y afectivo, se busca la construcción de un mundo de igualdad y equidad, con condiciones de vida justas para todos.

El tipo de violencia basada en el género más invisible es, sin duda, la sexual y que ocurre en la familia y en su entorno inmediato. Dependiendo del tipo de delito sexual, el Código Penal establece penas de hasta un máximo de 25 años. Son varias las razones por las que las personas afectadas, o sus representantes, padres y madres de familia, parientes cercanos, no denuncian este tipo de violencia, por temor a la revancha, por dependencia económica, para evitar más problemas familiares y por los comentarios de los parientes y amigos.

En el 2011, la encuesta del INEC sobre violencia de género detectó que 60 % de las mujeres ha sufrido violencia sexual. Las provincias con un mayor porcentaje de este tipo son Morona Santiago, Tungurahua, Pichincha, Pastaza y Azuay. Las etnias más afectadas son la indígena con el 67,8 % y la afroecuatoriana con el 66,7 % (INEC, 2011, pp. 4, 14).

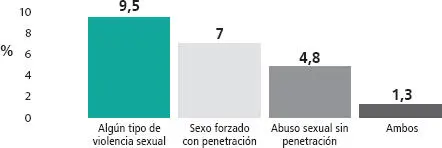

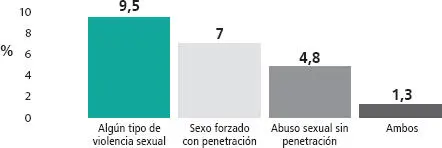

El 9,6 % de las mujeres reporta violencia sexual, es decir, del total de las mujeres que están en edad reproductiva (de 15 a 45 años), alrededor de 294.636 fueron agredidas sexualmente en el 2006, mediante sexo forzado -violación- o como abuso sexual ( Figura 2.3) (Arauz, V., Camacho, A., Fraga, G., 2006, pp. 4-6).

Figura 2.3Mujeres que reportan violencia sexual, según forma de violencia (mujeres de 15 a 49 años de edad)

Fuente: Arauz et al. (2006, p. 5).

2.6.1. Violencia doméstica

La violencia ejercida contra la mujeres un fenómeno universal que continúa en todos los países del mundo y es aceptada como “normal” en algunas sociedades. Desde que en el año de 1993 se celebró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena y se realizó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la sociedad civil y los Gobiernos han reconocido que la violencia constituye una preocupación de las políticas públicas y de los derechos humanos, lo que repercute por el efecto traumático para los que la presencian, en particular los niños.

El estudio multipaís de la OMS sobre la salud de la mujery la violencia doméstica, así como sus recomendaciones, contribuyen a la lucha para eliminar la violencia contra la mujer. El estudio de la OMS definió el comportamiento dominante de la pareja de una mujer, que incluye impedirle ver a sus amigas, limitar el contacto con su familia carnal, insistir en saber dónde está en todo momento, enojarse con ella si habla con otros hombres, acusarla constantemente de ser infiel e, incluso, controlarle el acceso a la atención para la salud (Organización Mundial de la Salud, 2005).

2.6.2. Violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar implica toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica, la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia, hace referencia al ámbito relacional en el que se construye la violencia, más allá del lugar donde sucede. En cambio, la violencia doméstica hace referencia al sitio donde se da el acontecimiento violento.

La prevalencia de la violencia intrafamiliar representa un serio problema de salud pública y una violación de los derechos humanos. En relación con el impacto de la violencia en la salud, la violación y la violencia doméstica aparecen como una causa significativa de discapacidad y muerte entre mujeres en edad reproductiva. Además de heridas, hematomas, fracturas, enfermedades de transmisión sexual y abortos, como resultado del abuso tanto físico como psicológico, las mujeres sufren dolores de cabeza de forma crónica, trastornos sexuales, depresión, fobias y miedos prolongados (Larraín y Rodríguez, 1993, pp. 203-208).

Las mujeres afectadas por la violencia se caracterizan por tener una baja autoestima, lo cual repercute directamente en su comportamiento, productividad en el trabajo, en su capacidad de protección, de buscar ayuda y denunciar su caso. Algunos estudios consideran que el abuso sexual y el maltrato físico ocasionan alteraciones mentales en las mujeres, lo que incide en sus actividades laborales (Paltiel, 1993, p. 145).

Según la OPS (2008a, pp. 30-32), las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/ SIDA, entre los miembros de los pueblos indígenas del país son algunas de las expresiones más visibles de la inequidad en el acceso a la salud (también la sexual y reproductiva). La OPS propuso llevar a cabo una consulta acerca de la promoción de la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA en esta parte de la población. Los chamanes, los curanderos, las parteras se esfuerzan por aplicar sus conocimientos y técnicas a las nuevas enfermedades.

Читать дальше