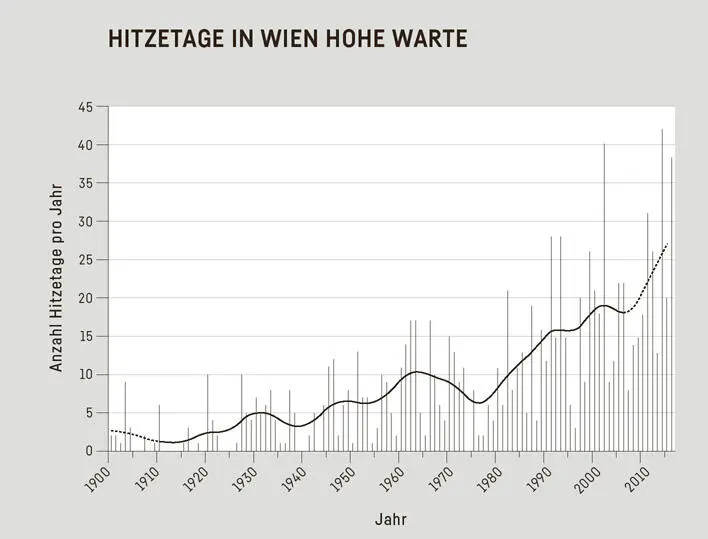

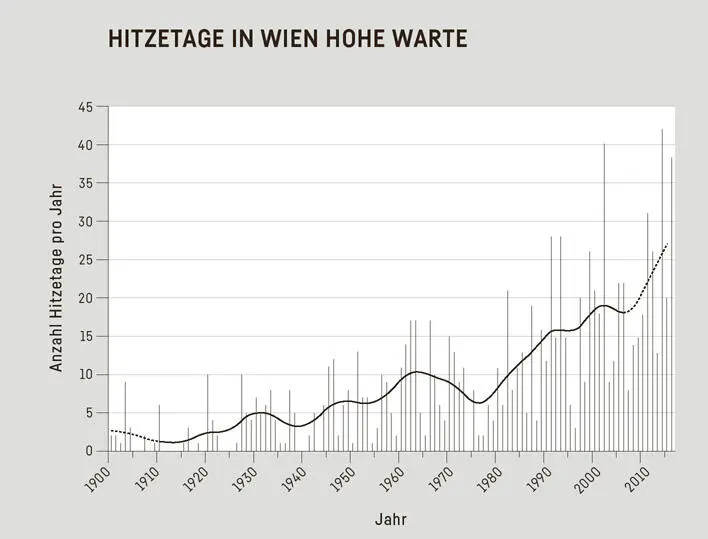

Abbildung 2-3:Hitzetage (Temperaturmaximum größer als 30 °C) pro Jahr in Wien seit 1900. Rekordwerte mit 40 Tagen wurden erstmals im Jahrtausendsommer 2003 erreicht, aber auch 2015, 2017 und 2018 kamen ähnlich viele Hitzetage vor. 4

Die Gletscher schmelzen dahin

Besonders deutlich vor Augen geführt bekommt man den Klimawandel, wenn man im Hochgebirge der Alpen unterwegs ist. Wer regelmäßig in den Gletscherregionen wandert, konnte in den letzten Jahrzehnten den starken Rückgang der alpinen Gletscher und den Zerfall der Gletscherzungen beobachten. Gletscher sind ein gutes Maß für den Klimawandel, weil sie aufgrund ihrer Trägheit nur auf längerfristige Veränderungen reagieren. Ihre Trägheit hängt von der Größe der Gletscher ab: je größer, desto langsamer reagieren sie. Die großen alpinen Gletscher mit einigen zehn Quadratkilometern Eisfläche brauchen mehrere Jahrzehnte, bis sie sich auf veränderte klimatische Verhältnisse eingestellt haben.

Gletscher stellen ein „Förderband“ dar, das Winterschnee aus jenen Bereichen des Gletschers, wo der Schnee aus dem Winterhalbjahr im Sommer nicht vollständig abschmilzt (Nährgebiet) und zu Eis wird, in tiefere Lagen transportiert, wo es im Sommer schmilzt (Zehrgebiet). Ein Gletscher ist im Gleichgewicht (die Massenbilanz ist ausgewogen), wenn während des Sommers im Mittel gleich viel Eis schmilzt, wie neuer Schnee im Nährgebiet liegen bleibt. Damit hängt die Entwicklung eines Gletschers nicht nur von der Temperatur ab, sondern auch von den Niederschlagsverhältnissen. Dies erklärt auch die teilweise unterschiedliche Reaktion von Gletschern in bestimmten Regionen der Erde. Im Alpenraum ist der wichtigste Faktor für die Gletscherentwicklung die Temperatur im Sommer während der Abschmelzperiode, und diese hat sich in den letzten Jahrzehnten stark erhöht. Seit Mitte der 1980er-Jahre sind die Massenbilanzen der alpinen Gletscher negativ und das hat die Eisreserven stark reduziert. Dadurch sinkt die Fließgeschwindigkeit der Gletscher und der Nachschub für die Gletscherzungen fehlt. Man kann derzeit von Jahr zu Jahr zusehen, wie die Gletscherzungen zerfallen und wegschmelzen.

Gletscher sind nicht nur ein optischer Aufputz für unsere Alpengipfel. Ihr Rückgang hat auch vielfältige Auswirkungen auf die Natur und uns Menschen. Wo sie sich zurückziehen, bleiben Schotterflächen zurück. Dieses lockere Geröll wird durch Niederschläge mobilisiert und erhöht den Geschiebeanteil (feiner Sand und Steine) im Abfluss. Dies führt zu mehr Materialeintrag in hochalpine Speicherseen und damit zu Mehrkosten für häufigeres Ausbaggern. Bei extremen Starkniederschlägen kann es auch vermehrt zu Murenabgängen kommen.

Ebenso wie die Gletscher verschwinden auch die Permafrostböden. Das sind Böden, die das ganze Jahr über gefroren bleiben. Wenn sie auftauen, führt dies häufig zum Abgang von lockerem Geröll. Es kann aber auch vorkommen, dass das Eis des Permafrostes der einzige Stabilisator für ganze Hänge ist, die dann beim Auftauen instabil werden. Der erhöhte Steinschlag führt bereits zu Behinderungen und Gefährdungen. Zahlreiche klassische Kletter- und Wanderrouten im Alpenraum mussten deswegen schon geschlossen oder umgeleitet werden. Laufende Kontrolle auf lockere Gesteinsmassen hin und deren Entfernung ist kostenintensiv.

Aber nicht nur die Gebiete direkt rund um die Gletscher sind von deren Rückgang betroffen. Gletscher spielen auch eine wesentliche Rolle für die Stabilisierung des Abflussverhaltens alpiner Flüsse. Gletscher geben ihr Wasser überwiegend während hochsommerlicher Hitzewellen frei. Der ganze Jahresniederschlag am Gletscher wird faktisch in diesen wenigen Wochen an die Flüsse abgegeben. Dies findet gerade dann statt, wenn andere Wasserquellen abnehmen oder ganz versiegen. Damit verhindern Gletscher, dass im Sommer der Wasserstand der Flüsse zu stark absinkt. Dies hat vielfältige Auswirkungen auf die Lebewesen im Wasser, aber auch auf die Trinkwasserversorgung, die touristische Nutzung der Flüsse, die Wasserkraftproduktion und für die Bereitstellung von Kühlwasser für industrielle Prozesse sowie kalorischer Kraftwerke.

Im Sommer 2003 konnte man in Tirol ein interessantes Phänomen beobachten: Aufgrund der heißen Temperaturen und des nicht vorhandenen Niederschlags im August trockneten die nördlichen Zubringer des Inns, die aus den nicht vergletscherten Kalkalpen kommen, faktisch ganz aus. Urlauber verwechselten die Bäche teilweise mit Wanderwegen. Die südlichen Zubringer vom vergletscherten Alpenhauptkamm hingegen führten teilweise sogar so viel Wasser wie bei einem Hochwasserereignis, das im Mittel einmal im Jahr erreicht wird. Und dies nur durch das starke Abschmelzen! In Summe führte dies dazu, dass der Inn keinen außergewöhnlich niedrigen Wasserstand aufwies. Dramatischer war die Situation beim Po in Italien. Dort reichte die Gletscherschmelze nicht mehr aus, um einen starken Rückgang der Wasserführung zu verhindern und einige Kraftwerke mussten zu einer Zeit vom Netz genommen werden, als der Strombedarf für Kühlung maximal war. In Frankreich trat ein dramatischer Energieengpass auf, weil das Kühlwasser für die Kohle- und Kernkraftwerke fehlte. Strom musste teuer von Deutschland zugekauft werden.

Die ausgleichende Wirkung der Gletscher auf die Wasserführung alpiner Flüsse kommt überwiegend von den Gletscherzungen. Diese schmelzen aber rasch ab, weil sie sich in Regionen mit höheren Temperaturen befinden. Vom unteren Teil der Gletscherzunge der Pasterze, dem größten Gletscher der Ostalpen, schmelzen zum Beispiel pro Sommer bis zu zehn Meter Eis ab. In zehn bis 20 Jahren werden die Gletscherzungen der Ostalpen verschwunden sein und die Zungen der Westalpen werden bald danach folgen. Das sommerliche Tauwasser bleibt dann aus. Diese gravierende Folge des Gletscherrückgangs im Alpenraum wird eintreten, lange bevor die Gletscher vollkommen verschwunden sind. Dafür braucht es auch kaum mehr einen Temperaturanstieg, nur den Rückzug der Gletscher auf ihr derzeitiges Gleichgewichtsniveau. Die Wirkung der niedrigen Wasserführung im Hochsommer bleibt dabei nicht auf die Alpenregion beschränkt. Durch die großen alpinen Flüsse Donau, Po, Rhein und Rhone sind mehr als 100 Millionen Menschen direkt von den Auswirkungen des alpinen Gletscherrückgangs betroffen, wobei hier die Energie- und Trinkwasserversorgung im Sommer sicherlich die größten Probleme darstellen werden.

Weltweit kann man einen Rückgang der Gletscher beobachten, der sich in den letzten Jahren deutlich beschleunigt hat. Nur wenige Ausnahmen – etwa die Gletscher in Skandinavien – zeigen keinen Rückgang. In diesen Regionen wird ein Anstieg des Niederschlags beobachtet, der den Effekt der Erwärmung kompensieren kann. Mit weiterem Fortschreiten der Erwärmung werden aber auch diese Gletscher zurückgehen.

Nicht jede Migration kann durch Grenzzäune verhindert werden!

Eine häufig von der Bevölkerung bemerkte Veränderung stellt die Einwanderung neuer Pflanzen und Tierarten bei uns dar. Dabei ist es natürlich nicht neu, dass – beabsichtigt durch Import oder unbeabsichtigt als blinde Passagiere in Frachtcontainern, Lkw, im Ballastwasser von Schiffen oder im Laderaum von Flugzeugen – hier nicht heimische Pflanzen und Tiere zu uns kommen. Durch den Klimawandel gelingt es verschiedenen Arten aber immer häufiger, sich langfristig zu etablieren, weil sie auch die Wintermonate überstehen und sich sukzessive ausbreiten können.

Die wohl bekannteste neu eingewanderte Pflanze ist die Ambrosia, auch als Ragweed bekannt. Diese Pflanze stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde bereits im 19. Jahrhundert durch verunreinigtes Saatgut nach Europa importiert. Da die Ambrosia eine wärmeliebende Pflanze ist, konnte sie sich ursprünglich nur im mediterranen Raum etablieren. Durch die Erwärmung im 20. Jahrhundert und speziell in den letzten Jahrzehnten breitete sie sich von Südosteuropa kommend in Richtung Mitteleuropa aus. Österreich erreichte sie um die Jahrtausendwende und hat inzwischen schon alle Flachlandregionen und auch einige alpine Täler besiedelt. Die Ambrosia bleibt nicht unbemerkt, da viele Menschen durch ihr Vorkommen beeinträchtigt werden: Sie ist eine hoch allergene Pflanze. Aufgrund ihrer Wärmeliebe blüht sie auch sehr spät, meist im August. Damit sind nicht nur viele Menschen betroffen, es geschieht auch zu einer Zeit, in der Pollenallergiker in der Regel bereits das Schlimmste überstanden haben. Dass auch die Bauern sich über dieses neue Unkraut nicht freuen, versteht sich.

Читать дальше