Ein Blick über den Tellerrand

In einem Buch, das man gerne zur Hand nimmt, das nicht zu schwer in der Hand liegt und nicht so umfangreich ist, dass man befürchtet, das Ende nie zu erreichen, muss vieles ungesagt bleiben. Das war für uns schmerzlich, denn es gäbe so viel, was wir Ihnen auch noch sagen wollten – so vieles, das Sie mit Recht einfordern könnten. Wir hoffen aber, dass Ihnen dieses Buch dennoch ein einigermaßen rundes Bild vom Klimawandel und seinem Antlitz in Österreich gibt. Wir sind dabei weit über das hinausgegangen, was Meteorologen und Klimatologen als ihren eigentlichen Fachbereich betrachten. Wir sprechen über Wirtschaft und Finanzen, über Demokratie und Politik. Wenn man den Klimawandel nicht nur als Forschungsgegenstand betrachtet, sondern die Forschungsergebnisse als Aufforderung, an Lösungen mitzuarbeiten, versteht und daraus Verantwortung ableitet, kann man nicht bei der Berechnung von Temperaturänderungen haltmachen. Dann muss man sich über die Auswirkungen Gedanken machen und über die tiefer liegenden Ursachen für das Nichthandeln der Politik und der Gesellschaft.

Wir beschäftigen uns nun bereits seit Jahren auch mit der nationalen und internationalen Politik und den Treibern dieser. Wir haben in diesem Buch unser Verständnis der Zusammenhänge dargelegt. Es wird nicht ungeteilte Zustimmung finden. Das ist auch nicht zu erwarten, weil es dem Weltbild des neoliberalen Denkens diametral widerspricht. Aber wir sind mit unserem Verständnis keineswegs allein. Gerade die moderneren, realitätsnäheren Wirtschaftswissenschaftler, vor allem aber die Praktiker, sehen die Zusammenhänge ganz ähnlich wie wir. Vielleicht werden Sie es auch als befreiend erleben, sich von den scheinbaren Zwängen eines idealisierten Marktes zu lösen und wieder an die Menschen, nicht an Sachzwänge, zu glauben.

Während wir dieses Buch geschrieben haben, ist die Welt unsicherer geworden, ein Nuklearkrieg weniger unwahrscheinlich, die Demokratie in vielen Ländern brüchiger. Das macht aber das Thema nicht weniger wichtig – im Gegenteil. Der Klimawandel verschärft bestehende Probleme und schafft zusätzliche. Je schwieriger das Leben, ja, das Überleben, desto offener sind die Menschen für Populismus und autoritäre Führung. Nur noch 36 Prozent der jungen US-Amerikaner und Europäer halten es für wichtig, in einer Demokratie zu leben! Seit Jahrzehnten stagnierender Lebensstandard, Identitätskrisen als Folge der Globalisierung und die Verstärkung der eigenen Sichtweisen durch die sozialen Medien zählen zu den Ursachen. Aber noch ist Kritik an den Zuständen und den Regierungen, noch sind abweichende Meinungen zulässig.

Die Nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO sind eine Möglichkeit, dem Populismus etwas entgegenzusetzen, ein gemeinsames Ziel über Nationen, über gesellschaftliche Schichten hinweg zu finden; etwas Positives, für das man gemeinsam kämpfen kann. Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein integraler Teil davon. Dieses Buch soll Mut machen, sich an diesem Kampf zu beteiligen. Denn noch ist es nicht zu spät dafür, auch wenn uns das viele einreden wollen.

Ergänzung zur dritten Auflage, Juli 2019

Seit der Fertigstellung des Buchmanuskripts hat sich viel verändert: Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat festgehalten, dass Entwicklungen wieder einmal unterschätzt wurden und daher 1,5° C, nicht 2° C die richtige Obergrenze für die globale Erwärmung ist. Aus wissenschaftlicher und technischer Sicht sei sie auch einhaltbar, es komme aber darauf an, die Treibhausgasemissionen rasch, entschlossen und mutig zu senken. Hunderttausende junge Menschen setzen sich in den Freitagsprotesten für die Rettung ihrer Zukunft und der Welt ein. Wissenschaftler, Eltern, Lehrer, Künstler und viele andere haben sich ihnen angeschlossen. Einschlägige Aufrufe junger Blogger wurden von Millionen Menschen wahrgenommen. Wie die Europawahlen zeigen, könnte sich damit das politische Feld verändern. Gerade jetzt, in dieser Phase politischen Umbruchs, ist der Beitrag jedes Einzelnen wichtig – jeder könnte den Tropfen beifügen, der das Fass endlich zum Überlaufen bringt.

SCHNEEGLÖCKERLN BLÜHEN IM JÄNNER

Gibt es den Klimawandel und gibt es ihn bei uns?

Wann wird’s mal wieder richtig Winter?

Menschen, die viel in der Natur unterwegs sind oder beruflich mit der Natur zu tun haben, wie zum Beispiel Landwirte, bemerken, dass sich in den letzten Jahren etwas verändert hat. Meist können sie gar nicht genau sagen, worin der Unterschied besteht. Manchmal täuscht uns auch unser Gedächtnis. Das Erinnerungsvermögen an außergewöhnliche Wettererscheinungen ist sehr kurz. Kaum jemand kann sich noch an das Wetter vom Sommer vor drei Jahren erinnern. Bei Extremereignissen neigen wir dazu, aktuelle Ereignisse als zu extrem wahrzunehmen, was durch die Medien noch verstärkt wird. „Seit Menschengedenken“ ist daher in Realität ein recht kurzer Zeitraum von einigen Jahrzehnten. Aber unabhängig von unseren Erinnerungen hat der Klimawandel speziell der letzten Jahrzehnte bereits klare Auswirkungen in der Natur und in unserem Alltag.

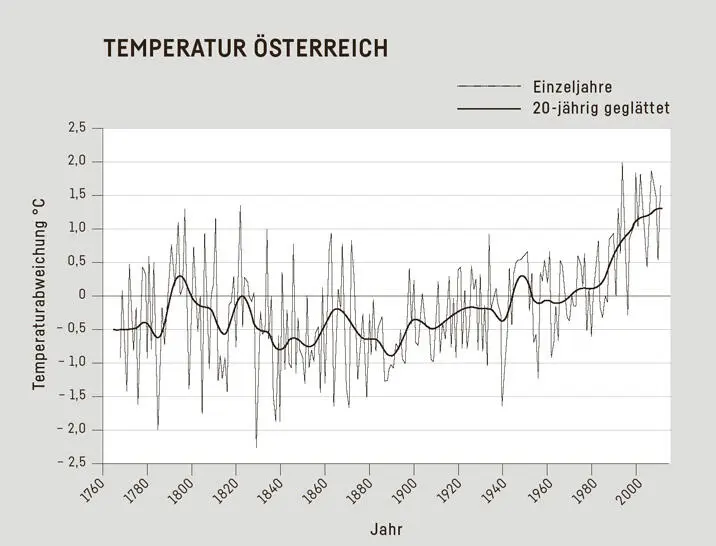

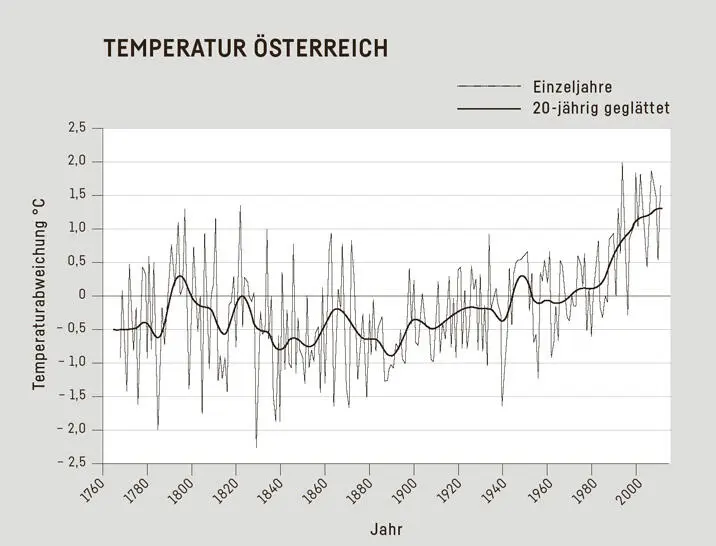

Seit den 1970er-Jahren ist die Temperatur sehr stark angestiegen (siehe Abbildung 2-1). Dieser Anstieg beträgt global rund 0,5 Grad und im Alpenraum etwa 1,5 Grad. Diese Erwärmung ist durch viele Messungen belegt und Auswirkungen, die darauf zurückzuführen sind, real. Nun wirken 1,5 Grad Erwärmung nicht sehr aufregend, da wir aus unserem alltäglichen Leben deutlich stärkere Temperaturschwankungen kennen. Bei einem Schlechtwettereinbruch kann die Temperatur von einem Tag auf den anderen um gut 10 Grad absinken, und selbst wenn wir im Garten von einem sonnigen Bereich in einen schattigen wechseln, kann der Temperaturunterschied mehrere Grad betragen. Warum also diese Aufregung?

Der Grund ist, dass wir hier von einer Veränderung eines langjährigen Mittelwertes sprechen und mittlere Werte unterliegen deutlich geringeren Schwankungen als jene von Tag zu Tag. Abbildung 2-1zeigt, dass der Unterschied zwischen dem wärmsten und dem kältesten Jahr in Österreich (in den 250 Jahren, seit es Messungen gibt) gerade einmal 4 Grad betrug. Im Gebirge kennt man auch die Abnahme der Temperatur mit der Seehöhe. Diese beträgt im Jahresmittel etwa 0,6 Grad pro 100 Höhenmeter. Daher entspricht der Temperaturanstieg von 1,5 °C in den letzten Dekaden einer Verschiebung der mittleren Temperaturverhältnisse um rund 250 Höhenmeter im Alpenraum. Dies wirkt sich auf temperaturabhängige Prozesse wie Schneedeckenaufbau oder die klimatische Eignung für Pflanzen und ganze Ökosysteme aus. Dies sind die Auswirkungen, die wir auch mit unseren Sinnen wahrnehmen können.

Abbildung 2-1:Verlauf der Abweichung der österreichischen Mitteltemperatur bezogen auf das Mittel von 1901 bis 2000. Die Erwärmung der letzten 150 Jahre ist in Österreich deutlich stärker ausgeprägt als im globalen Mittel. Dies liegt daran, dass regionale Temperaturanomalien stärker sein können als globale. Zudem war zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Mitteleuropa eine besonders kühle Phase vorherrschend. 2

Читать дальше