Eidel Abisch hatte ihre beiden Söhne Max und den drei Jahre jüngeren Josef, meist Joselu gerufen, nicht durch Heirat legitimieren lassen. Bis zu ihrem zweiundfünfzigsten Lebensjahr blieb Eidel Abisch ledig.

Möglicherweise hatte Max seinen Vater als Kind nie kennengelernt. Deshalb suchte er nach seiner Identität. 1922 wird er seinen Namen »Chaim Meier« um »Merbaum« erweitern.

»Chaim« – »das Leben«. Viel mehr als diesen hebräischen Rufnamen hatte die Mutter ihrem Sohn nicht mitgegeben. Doch für »das religiöse Gefühl der orthodoxen Juden repräsentiert der hebräische Personenname die unsterbliche Seele und soll deshalb von Generation zu Generation weitergegeben werden«.14 Viele seiner Ahnen trugen ihn, bis das zweite Toleranzgesetz von Kaiser Joseph II. am 23. Juli 1787 damit ein Ende machte und verlangte, dass Juden bleibende, unverwechselbare deutsche Vor- und Familiennamen zu wählen hatten.

Wie hätte der österreichische Monarch sich sonst den Überblick über seine gerade neu einverleibten Untertanen verschaffen sollen, um von ihnen die »Geld- oder Blutsteuer«15 einzutreiben, oder aber – und das wog wohl genauso schwer – die Männer für sein Militär zu mobilisieren? In Windeseile wurden Galizien und die Bukowina in »Sprengel«, in überschaubare Bezirke, unterteilt und Kommissare von Ort zu Ort geschickt. Sie walteten ihres Amtes streng, willkürlich und hastig: Schließlich hatte der Kaiser ihnen nur achtzehn Tage für die Aktion zugestanden. Dann sollten Akten bezeugen, dass die Untertanen individuelle Vornamen trugen und familiäre Besonderheiten festgehalten worden waren. Jeder Familienname sollte möglichst nur einmal vorkommen, Ableitungen von Wohnorten nicht zugelassen werden.

Woher aber so schnell einen Namen nehmen? Viele Juden waren verzweifelt und die österreichischen Staatsdiener machten sich oft genug einen Spaß daraus, sie mit verunglimpfenden Namen Hohn und Spott auszusetzen. Als »Edmund Bauchgedanken, Saul Afterduft, Sara Woismeingeld, Abraham Leibschmerz, Elias Donnersaft« tauchen die Unglücklichen in österreichischen Gerichtsakten auf. Ganz offensichtlich hatte es ihnen am ordentlichen Bestechungsgeld für einen ehrbaren Namen gemangelt. Ein Dekret vom 5. Juni 1826 öffnete ein gesetzliches Schlupfloch: Mit dem »Uebertritte zur christlichen Religion« war es möglich, seinen Namen zu ändern. Mit List und Schläue trat manch gebeutelter Namensträger vom Judentum zurück, konvertierte zur neuen Religion und wandte sich – kaum das Dokument über die Rechtmäßigkeit des neuen Namens in Händen – wieder dem Judentum zu.16 Bis dahin retteten sich die einen mit Bakschisch und moderaten Anlehnungen an Berufsbezeichnungen wie Biermann, Goldmann oder Kaufmann. Den anderen kam Bibelkenntnis zustatten: Mordechai, der tapfere Jude aus dem Buch »Ester«, taugte für etliche Ableitungen: »Morgenstern« und »Morgentau« lassen sich darauf zurückführen. Auch Früchte und Pflanzen des Heiligen Landes erntete man ab: Paul Celans Vater Leo entstammte der Familie Teitler – in der Bibel gibt es den Teitel- oder Dattelbaum – und Leo Teitler verdiente seinen Unterhalt als Makler von Brennholz.17 Durch Handel mit Tropenhölzern konnte man es in Galizien zu Wohlstand bringen: Der Merbau oder Merbaum mit seinem glatten harten Holz und der honigbraunen Farbe war ein gewinnbringender Wertstoff – ein guter Name.

Nur zögerlich identifizierten sich die Menschen mit ihren neuen Namen und entsprechend schwer taten sie sich deshalb mit einer eindeutigen Schreibweise. Selmas Nachname »Merbaum« taucht im Laufe der Jahre in unterschiedlichen Registrierbüchern in zahlreichen Varianten für ein und dieselbe Person auf. Spurensuche wird dadurch nicht einfacher. Im jüdischen Registrierbuch liest sich über Paul Celans Großvater Philipp Schrager: »Feibisch (auch Philipp genannt) Schrager (auch Fichmann) genannt.«

Was aber galt ein Name? Überleben zählte! Max und Josef, Mutter und Verwandte hatten Glück gehabt. Sie hatten den Ersten Weltkrieg überlebt.

Doch schon die Vorkriegsjahre werden für Max entbehrungsreich gewesen sein. Eine Kindheit in einem abgeschiedenen »Schtetl« verlangte Opfer: lange Fußmärsche, um die nächste Schule zu erreichen. Wenn sich in strengen Wintermonaten die Räume gar nicht mehr erwärmen ließen, wurde der Schulbesuch für die Dauer der Kälteperiode ausgesetzt. Geld für Hefte und Schreibmaterial mussten vom Mund abgespart werden. Max wird sich die Frage nach Weiterbildung gar nicht erst gestellt haben.

Mit sehnsüchtigem Blick und Hunger auf die weite Welt verließ er das Heimatdorf, kaum dass er mit sechzehn Jahren der Volksschule entronnen war. Nicht nach Wien zog es ihn wie so viele andere. Max war kein Abenteurer. Er suchte Geborgenheit, Familie und machte sich deshalb auf den Weg nach Berlin. Denn dort lebte ein Onkel, der »ein Geschäft«18 führte. Bruder Josef konnte es 1980 in Haifa nicht präziser umschreiben. Max wird sich bei seinem Onkel nützlich gemacht haben. Von einer abgeschlossenen Lehre ist nichts bekannt.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges holte Max und seinen Bruder in die k. u. k. Realität zurück: Auch sie mussten für die Habsburger Monarchie kämpfen. Die »Heimat« verteidigen, auch wenn sie sich eher heimatlos fühlten.

Der Krieg zehrte die Menschen aus. Unter dem Hungerwinter 1916/17 litten nicht nur die Soldaten. Ende 1918 hatte sich Max Merbaum »demobilisiert von der Front nach Leipzig«19 und war von dort aus gleich weiterverwiesen worden nach Braila in Rumänien. Das lag in der Walachai und war so fremd und weit weg wie der Name vermuten lässt. Aber wenigstens traf Max seinen Bruder Josef wieder, der in Odessa gekämpft hatte. In Braila wurden beide nicht heimisch. Nicht nur der rumänischen Sprache wegen, die sie »nicht beherrscht haben«.20 Max und Josef beschlossen, nach Czernowitz zu ziehen. Dort wurde noch Deutsch gesprochen und dort sollte Verwandtschaft leben: Abraham und Chaim Merbaum.

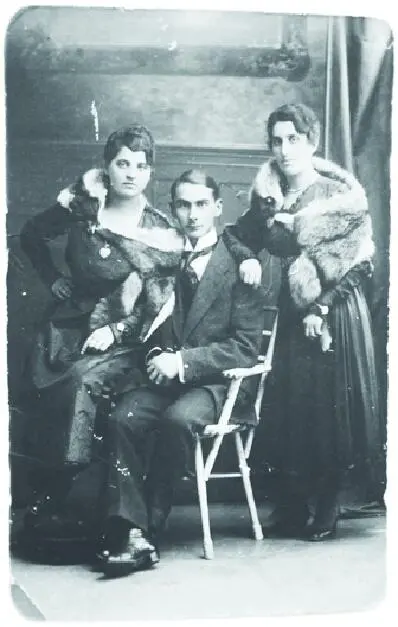

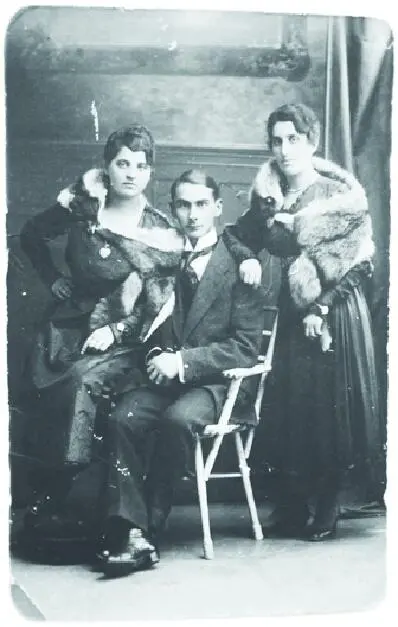

Vorher aber schaute Max bei Mutter und Tante vorbei. Und bevor er weiterzog, wurde ein Erinnerungsfoto gemacht.

Max mit Mutter und Tante

Die beiden Frauen sehen verhärmt aus. Wenig Freude hat sich in ihrem Blick erhalten. Doch der Fotograf verstand sein Handwerk und hatte tief in die Requisitenkiste gegriffen. Die einfachen Menschen aus der Provinz sollten ein Erinnerungsfoto haben, das sie für einen Moment lang, eine Momentaufnahme lang, ihre Armut und Einfachheit vergessen ließ. Deshalb schlang er den beiden Frauen üppige Fuchsstolen um die Schultern – die sie nicht zu tragen wussten. Der Fuchs hängt unbehaglich zur Seite und beißt sich traurig in den Schwanz. Die Hände der Menschen auf der Fotografie lassen erkennen, dass sie zupacken müssen. Schmuck war da eher hinderlich. Und deshalb wirken die Ketten und Uhren, die den Frauen um Hals und Handgelenke geschlungen wurden, fremd, ja deplatziert. Pose erstarrt in der Inszenierung: Max thront zwischen den beiden Frauen und weiß nicht so recht, wohin mit seinem Blick. Jung und zerbrechlich wirkt er. Er sieht wesentlich jünger aus als sechs- oder siebenundzwanzig. Das kleine Zweifingerbärtchen ist ein modischer Versuch, mangelnde Männlichkeit zu unterstreichen. Es kaschiert auch nicht die aufgeworfene Oberlippe. Ganz offensichtlich drängen sich die oberen Schneidezähne leicht nach vorn.

»Liebes Mütterchen, Solst nie traurig sein, weil ich hoffe du wirst mit mir und mit Joselu noch fiel vergnigen haben. dein aufrichtiger Sohn Max. Gewidmet meiner Theueren Mutter. Zum ewigen andenken an das schwere Kriegsjahr 1918.«21

Mit Liebe und harmloser Orthografie drückt der Sohn seine Zuneigung zur Mutter auf der Rückseite der Fotografie aus. Max schreibt gerne Widmungen auf die Fotos, auf denen er zu sehen ist. Drei sind erhalten geblieben. Hoffnung und Zuversicht sprechen immer aus den Zeilen. Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft. Auf ein besseres Leben, das er bald in einer fremden Stadt beginnen will. Sobald es ihm möglich ist, verspricht er, die Mutter zu sich zu holen. »Joselu« fehlt auf dem Foto, das auf 1919 datiert ist.

Читать дальше