1 ...7 8 9 11 12 13 ...24 Folgen bei Verstößen

Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz sind mit einer Geldbuße bis zu 15.000,00 EUR oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bedroht.

Handlungsorientierte, fallbezogene Aufgaben

1.Sie sind Inhaber eines Handwerksbetriebes. Im personellen Bereich treten immer wieder Probleme auf, weil nicht genügend Personal zur Verfügung steht, die qualitative Struktur nicht immer stimmt und die zeitlichen und örtlichen Einsatzmöglichkeiten nicht optimal gegeben sind. Um diese Probleme zu lösen und die Leistungsfähigkeit und die Entwicklungschancen des Betriebes nachhaltig zu verbessern, wollen Sie die Personalbedarfsplanung und die Maßnahmen zur Deckung des Personalbedarfs systematisieren und bestmöglich gestalten.

Aufgabe: Stellen Sie dar, wie Sie die beiden Ziele für Ihren Betrieb erreichen können!

>> Seiten 28bis 29|

2.Sie haben sich als Betriebsinhaber entschieden, künftig Lehrlinge auszubilden. Deshalb wollen Sie sich zunächst einen Überblick über die für die Berufsausbildung wichtigen Gesetze und Verordnungen verschaffen, nicht zuletzt auch deshalb, um die künftigen Auszubildenden darüber zu informieren.

Aufgabe:

1 Stellen Sie fest, welche Bedeutung das Grundgesetz und die Länderverfassungen dabei haben!

2 Erstellen Sie eine Liste über alle in diesem Zusammenhang wichtigen Gesetze und Verordnungen!

3 Erläutern Sie wichtige Regelungsinhalte des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung, die für Ihre künftige Arbeit wichtig sind!

>> Seiten 29bis 39|

3.Sie beschäftigen einen Auszubildenden, der 17 Jahre alt ist.

Aufgabe: Stellen Sie dar, welche Arbeitszeitvorschriften bei diesem Auszubildenden zu beachten sind!

>> Seiten 40bis 41|

1.3 Lernsituation: Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen darstellen

Kompetenzen:

> Einbindung des Berufsbildungssystems in die Struktur des Bildungssystems beschreiben.

> Anforderungen an das Bildungssystem für die Berufsbildung darstellen.

> Das duale System der Berufsausbildung bezüglich Struktur, Zuständigkeiten, Aufgabenbereichen und Kontrolle beschreiben.

1.3.1 Einordnung des Berufsbildungssystems in das deutsche Bildungssystem

1.3.1.1 Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland

Zuständigkeiten der Länder

Im Rahmen der föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland können die Länder das Bildungswesen im schulischen Bereich in eigener Zuständigkeit regeln.

Koordinierungsgremien

Deshalb bestehen Unterschiede in den Schulsystemen einzelner Länder. Damit die Abweichungen nicht unvertretbar groß werden, bestehen Koordinierungsinstrumente und Koordinierungsgremien. Als wichtigste Gremien bzw. Kooperationsformen sind zu nennen:

>die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK)

>Vereinbarungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich

>die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern.

Generell lässt sich die Gliederung des Bildungswesens in Deutschland wie folgt beschreiben, auch wenn es in den einzelnen Bundesländern zu Abweichungen kommt:

>Elementarbereich: Einrichtungen bis zum Schuleintritt, z. B. Kindergarten

>Primarbereich: Grundschule

>Sekundarstufe I: Übertritt aus Grundschule bis Klasse neun bzw. zehn, z. B. Hauptschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Schularten mit mehreren Bildungsgängen

>Sekundarstufe II: Bildungsangebote nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht, z. B. duale Berufsausbildung oder gymnasiale Oberstufe

>Tertiärer Bereich: Hochschulen und Einrichtungen mit berufsqualifizierenden Studiengängen

>Weiterbildung: berufliche, wissenschaftliche und allgemeine Weiterbildung in vielfältigen Formen.

1.3.1.2 Struktur des beruflichen Bildungssystems

Die Berufsausbildung erfolgt in der Bundesrepublik Deutschland schwerpunktmäßig in Ausbildungsbetrieben und in Berufsschulen (duales System). Nähere Einzelheiten >> Abschnitt 1.3.3.

Für die berufliche Fortbildung stehen insbesondere private und öffentliche Schulen und Bildungseinrichtungen der Wirtschaft sowie Akademien und Hochschulen zur Verfügung. Nähere Einzelheiten >> Abschnitt 4.4.

1.3.2 Grundlegende Anforderungen an das Bildungssystem, insbesondere Chancengleichheit, Durchlässigkeit, Transparenz, Gleichwertigkeit

1.3.2.1 Chancengleichheit

Das allgemeine Recht des Einzelnen auf Bildung setzt für seine Verwirklichung voraus, dass jedem, gleichgültig aus welcher sozialen Schicht und beruflichen Tätigkeit er kommt und unabhängig von der Lage seines Wohnortes, seiner Herkunft und seiner Staatsangehörigkeit oder von seinen Einkommensverhältnissen, grundsätzlich die gleichen Chancen in den verschiedenen Bildungswegen eröffnet werden. Die Chancengleichheit kann durch Kostenfreiheit der Bildungseinrichtungen und/oder durch gezielte finanzielle Förderung aller Bildungsmaßnahmen erhöht werden.

Eine besondere Rolle für die Chancengleichheit spielen die öffentliche Verantwortung für das Bildungswesen sowie die Differenzierung und Individualisierung.

Öffentliche Verantwortung

Die öffentliche Verantwortung für das gesamte Bildungswesen obliegt dem Staat. Er hat dafür zu sorgen, dass das Recht auf eine den individuellen Fähigkeiten entsprechende angemessene Bildung, die freie Wahl des Berufes und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit seiner Bürger gewährleistet ist.

Die öffentliche Hand hat ferner Sorge zu tragen, dass das Bildungssystem eine wichtige Grundlage für eine leistungsfähige Volkswirtschaft ist.

Die öffentliche Verantwortung wird vom Staat selbst unmittelbar getragen oder aber in Teilbereichen auf andere Einrichtungen (zum Beispiel Kommunen, Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft) übertragen. Zur Wahrnehmung der Verantwortung dienen unter anderem folgende Maßnahmen:

>Bau oder finanzielle Förderung von Schulen, Hochschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen

>Unterhaltung von Bildungseinrichtungen

>Überwachung der allgemeinen Schulpflicht

>Schulaufsicht

>Aufsicht über sonstige Bildungseinrichtungen.

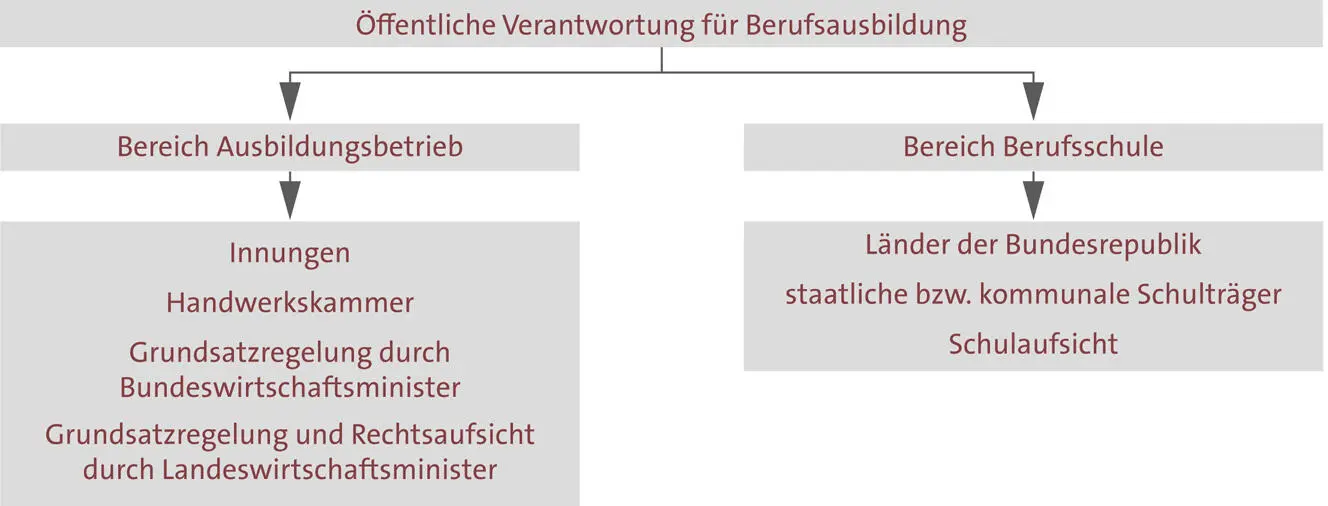

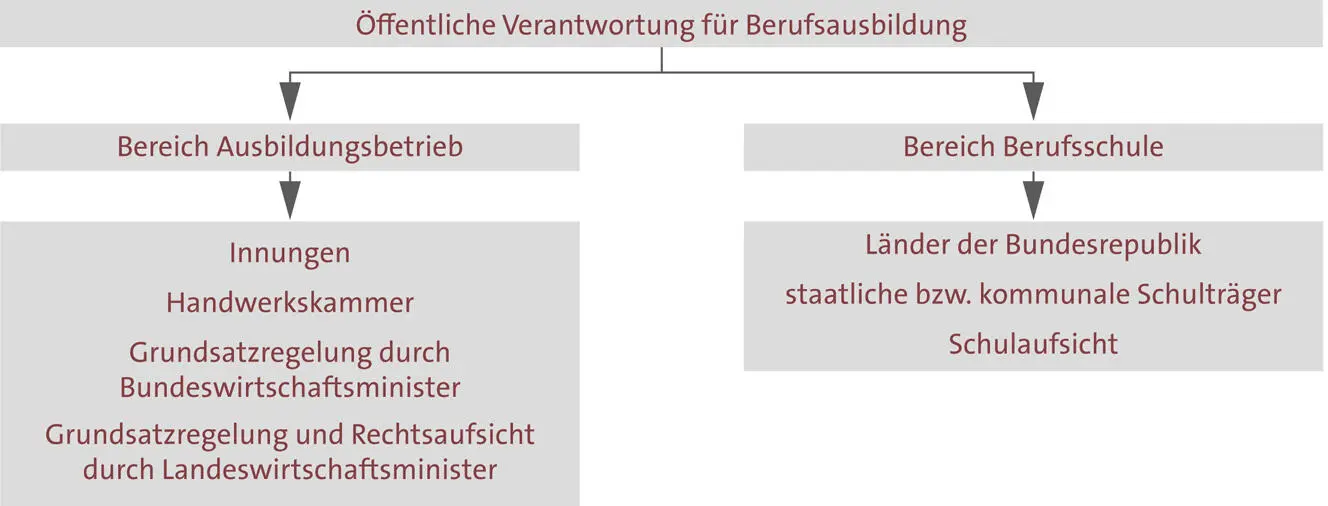

Verantwortung für Berufsausbildung

Die öffentliche Verantwortung für die Berufsausbildung ist entsprechend der Zuordnung im dualen System (Ausbildungsbetrieb und Berufsschule) zweigeteilt.

Differenzierung und Individualisierung

Ein Bildungssystem ist nur dann chancengerecht, wenn durch Differenzierung und Individualisierung dem Leistungsstand, den Neigungen und den persönlichen Fähigkeiten des Einzelnen entsprochen wird (innere Differenzierung). Das bedeutet, dass innerhalb einer Lerngruppe dem Leistungsgefälle Rechnung getragen wird. Das bedeutet aber auch, dass besondere Begabungen und Leistungen in der Berufsausbildung anerkannt und öffentlich gefördert werden (äußere Differenzierung), zum Beispiel durch Begabtenförderungsprogramme (>> Abschnitt 4.4.5.4)

1.3.2.2 Durchlässigkeit des Bildungswesens

Chancengleichheit setzt aber auch Durchlässigkeit der Bildungswege voraus.

Die Durchlässigkeit muss beim Übergang von einer schulischen in eine berufliche bzw. betriebliche Ausbildung beginnen.

Sie soll u. a. folgende weitere Übergänge und Verzahnungen ermöglichen:

Übergänge

Читать дальше