Beim anschließenden Rundgang durch das Haus besichtigte man die wertvollen antiken Möbeln, die flämischen Gobelins und die riesige Sammlung chinesischen Porzellans. Dann ging es in den musterhaft gepflegten Park mit seinen mächtigen alten Bäumen, exotischen Sträuchern und Blumenbeeten. Die Farbenpracht in den nach Ländern und Klimazonen gegliederten Glashäusern voll botanischer Raritäten war überwältigend. Die Pracht der weißen Orchideen bewogen die Monarchin zu einem Ausruf, der im Rückblick als Vorahnung gewertet wurde: »Ach, ich wünschte, dass meine Seele durch eine kleine Öffnung in meinem Herzen in den Himmel entgleiten könnte!«

Elisabeths Freundin Caroline Julie de Rothschild (1830–1907) war die älteste Tochter des Wiener Bankiers Anselm Salomon von Rothschild. 1850 heiratete sie ihren Cousin Adolphe Carl.

Nach der Tragödie in Genf wurde Ferdinand Kirsch, der 51-jährige Verwalter von Schloss Pregny, über Kaiserin Elisabeth befragt. Er bestätigte die Angaben der Hofdame Gräfin Sztáray und fügte hinzu: »Da Ihre Majestät inkognito reiste, wussten nur vertrauenswürdige Personen in Pregny über ihre wahre Identität Bescheid.« Das waren neben Kirsch der Chef de Cuisine, der Kellermeister, der Butler, zwei Kammerdiener und der Obergärtner.

Die Erinnerung an diesen und andere Besuche der Kaiserin von Österreich wurde in der Familie Rothschild hochgehalten. Die Schauspielerin und Autorin Nadine Tallier, verheiratete Baronin de Rothschild, hat darüber berichtet: »Als ich das erste Mal nach Schloss Pregny kam, zeigte mir der Verwalter das Haus. Er machte mich auf eine in einem Türstock angebrachte Stange aufmerksam. »Hier pflegte die Kaiserin von Österreich, wenn sie Gast der Baronin Julie war, zu turnen.« Die beiden Damen waren sehr befreundet und Elisabeth kam gern nach Pregny. Das tragische Ende der Kaiserin hat Julie von Rothschild, wie man in der Familie berichtete, sehr berührt. Ein seltsamer Zufall wollte es, dass ein großer Sturm auf den Tag genau hundert Jahre nach der Ermordung der Kaiserin jene uralte Zeder fällte, unter der sie mit ihrer Freundin Tee zu trinken pflegte.

Beim Abschied am Nachmittag des 9. September 1898 holte Baronin Julie ihr Gästebuch hervor, in dem sich die Kaiserin mit »Elisabeth« eintrug. Die Bitte der Hausherrin um ein gemeinsames Foto schlug die Monarchin mit dem Hinweis ab, dass sie sich schon seit dreißig Jahren nicht mehr vor eine Kamera setze. Man müsse seinen Prinzipien treu bleiben, meinte sie.

Zurück in Genf fuhr die Kaiserin mit Gräfin Sztáray zum Hotel Beau-Rivage. Ein gewisser Luigi Lucheni beobachtete sie beim Aussteigen aus ihrer Equipage, spazierte dann noch eine Weile durch die Parks, bis er schließlich am frühen Abend zu seiner Unterkunft bei Madame Seydoux in die Rue d’Enfer ging. Für 40 Centimes pro Nacht hatte er hier ein Bett gemietet. Die Kaiserin hingegen bezog ihre Suite. Während sie ausruhte, informierte der Hoteldirektor Monsieur Mayer die Presse von der Anwesenheit des hohen Gastes. Die Meldungen erschienen dann am nächsten Tag zur Mittagszeit. Das Journal de Genève schrieb ganz unverblümt: »Fremdenliste – Ihre Majestät die Kaiserin von Österreich ist mit Gefolge in Genf angekommen und im Hotel Beau-Rivage abgestiegen.« Die Tribune de Genève ging noch weiter: »Wir erfahren, dass die Kaiserin von Österreich inkognito unter dem Namen einer Gräfin von Hohenembs reisend, gestern in Genf angekommen ist …« Auch in weiteren Kreisen war also der von der Monarchin damals bereits seit über zwanzig Jahren benutzte Deckname längst kein Geheimnis mehr. So stellte sich bei einer späteren Befragung des Hotelpersonals heraus, dass wirklich alle gewusst hatten, wer sich hinter der Gräfin von Hohenembs verbarg. Viele kannten die Kaiserin von früheren Aufenthalten.

Elisabeth selbst brach kurz nach 18 Uhr in bester Stimmung mit ihrer Hofdame zur Besichtigung der Stadt auf. Bei angenehm warmem Wetter bot Genf von der Montblancbrücke aus einen schönen Anblick. Die Kaiserin gab ihrer Freude Ausdruck. Sie sehe keinerlei Gefahr, auch kein verbrecherisches Gesindel, meinte sie ironisch. Die Warnungen Berzeviczys seien übertrieben und ebenso die Angst ihrer Hofdame, die seine Meinung teile. »Ich verstehe Sie wirklich nicht, Irma«, meinte Elisabeth«, warum Sie diese Stadt nicht mögen, sie ist ja so schön, wie kann Sie Ihnen also unsympathisch sein? Ich liebe Genf. Ich liebe es einzutauchen in dieses kosmopolitische Treiben.«

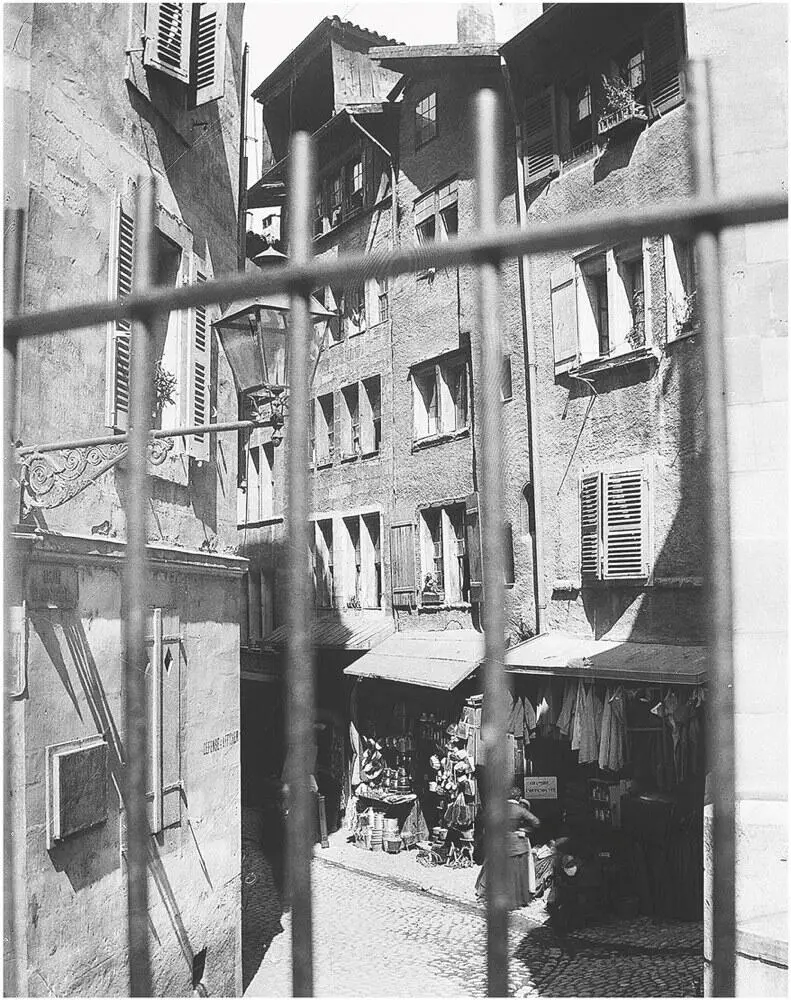

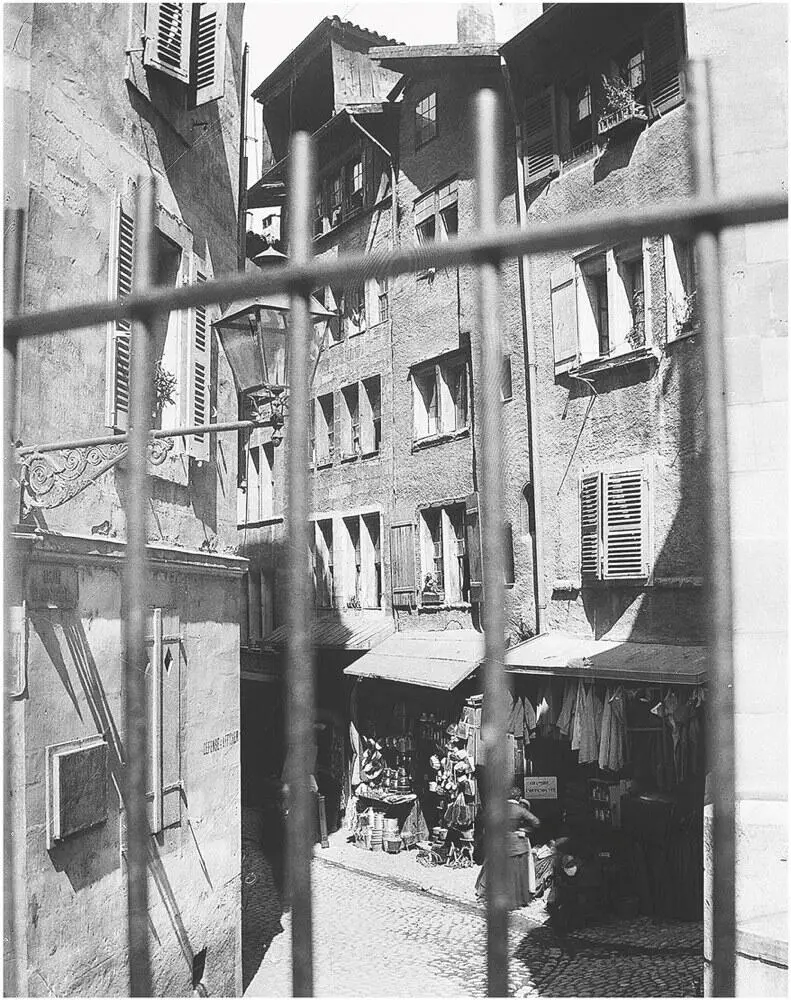

Die Rue d’Enfer am Rande der Altstadt von Genf. Im Haus Nr. 8 befand sich die Pension von Madame Seydoux, in der sich Lucheni einquartierte.

Tatsächlich waren die Straßen sehr belebt, man kam nur langsam voran. Zuerst suchten die beiden Damen die berühmte Konditorei auf dem Boulevard du Théâtre auf, wo sie vor dem Lokal Platz nahmen, um genüsslich mehrere Portionen Eis zu verzehren und den lauen Abend zu genießen. Bis zum Einbruch der Dunkelheit wurden noch einige Einkäufe getätigt, bis man sich auf den Heimweg machte. In der Finsternis verirrten sich jedoch die beiden und die Hofdame ergriff, wie sie später berichtete, ein namenloser Schrecken. Allein in einer von Bösewichten wimmelnden Stadt! Kaiserin und Hofdame irrten durch die engen Gassen und kamen dabei ganz nahe an der Rue d’Enfer vorbei, wo sich Luigi Lucheni, gut vorbereitet für den nächsten Tag, um diese Zeit in seiner ärmlichen Unterkunft zu Bett begab. Schließlich traf Elisabeth, die vollkommen ruhig dahin spazierte, mit ihrer Begleiterin gegen 10 Uhr abends im Hotel Beau-Rivage ein. Die fromme Hofdame sprach erleichtert ein Dankgebet.

Auch der 10. September 1898 schien für die Kaiserin eine Fortsetzung des Wohlgefühls der letzten Tage zu bringen. In bester Laune und mit frischem Aussehen begab sich die Kaiserin im Laufe des Vormittags mit Irma Sztáray in die Rue Bonivard zum Geschäft des Orgelbauers Bäcker, wo sie sich für ein Orchestrion interessierte. Dieser mechanische Musikautomat, der ein ganzes Orchester imitieren konnte, erfreute sich damals in den Salons und den großen Hotels großer Beliebtheit. Elisabeth hörte Ausschnitte aus Aida, Carmen und Rigoletto, dann ihre Lieblingsoper Lohengrin . Schließlich beauftragte sie ihre Begleiterin, den Kauf eines Geräts der Marke Ariston mit 24 Piecen abzuwickeln und das Instrument ihrer Tochter nach Schloss Wallsee schicken zu lassen.

Wie Passanten später aussagten, hatte inzwischen Luigi Lucheni schon den ganzen Vormittag beim Hotel Beau-Rivage herumgelungert. Er hatte sich auf eine Bank auf dem Quai du Mont-Blanc gesetzt, in auffälliger Weise den Hoteleingang fixiert und sich mit einem älteren, im Gegensatz zu ihm selbst wohlgekleideten Herrn unterhalten. Ob dieser Unbekannte ein Helfer aus der Anarchistenszene gewesen war, konnte nie eruiert werden. Lucheni schien die Gelegenheit für sein geplantes Vorhaben nicht spektakulär genug. Keinesfalls wollte er ein Verbrechen begehen, das man vielleicht als Raubmord interpretieren könnte. So erreichten Elisabeth und die Gräfin langsam schlendernd und den Sonnenschein genießend unbehelligt ihre Unterkunft.

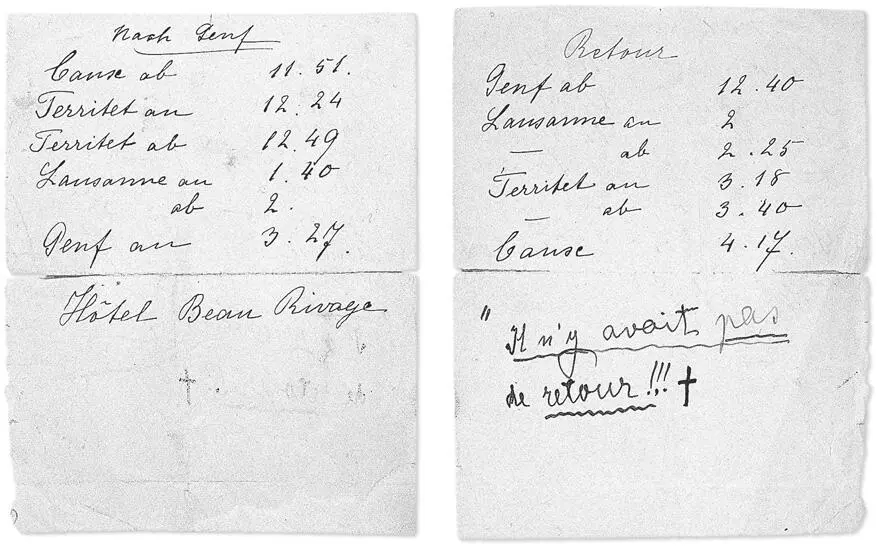

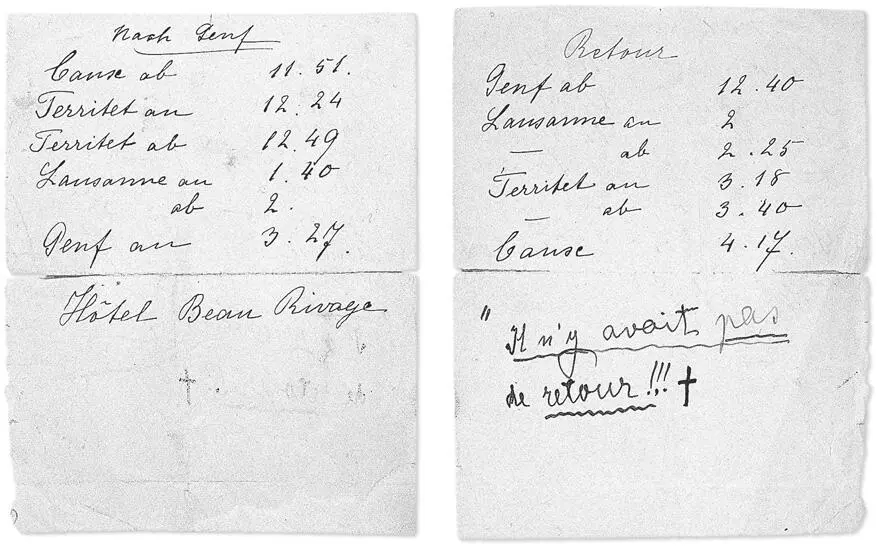

»Es gab keine Rückkehr!«: Notizen aus dem Umfeld der Kaiserin zum Fahrplan Caux–Genf, Hotel Beau-Rivage, und retour.

Читать дальше