Abbildung 4: Die beiden Tagungsleiter Rolf Gschwend und Dominik Bachmann

3.2 Fallbearbeitung: Vorgehensweise

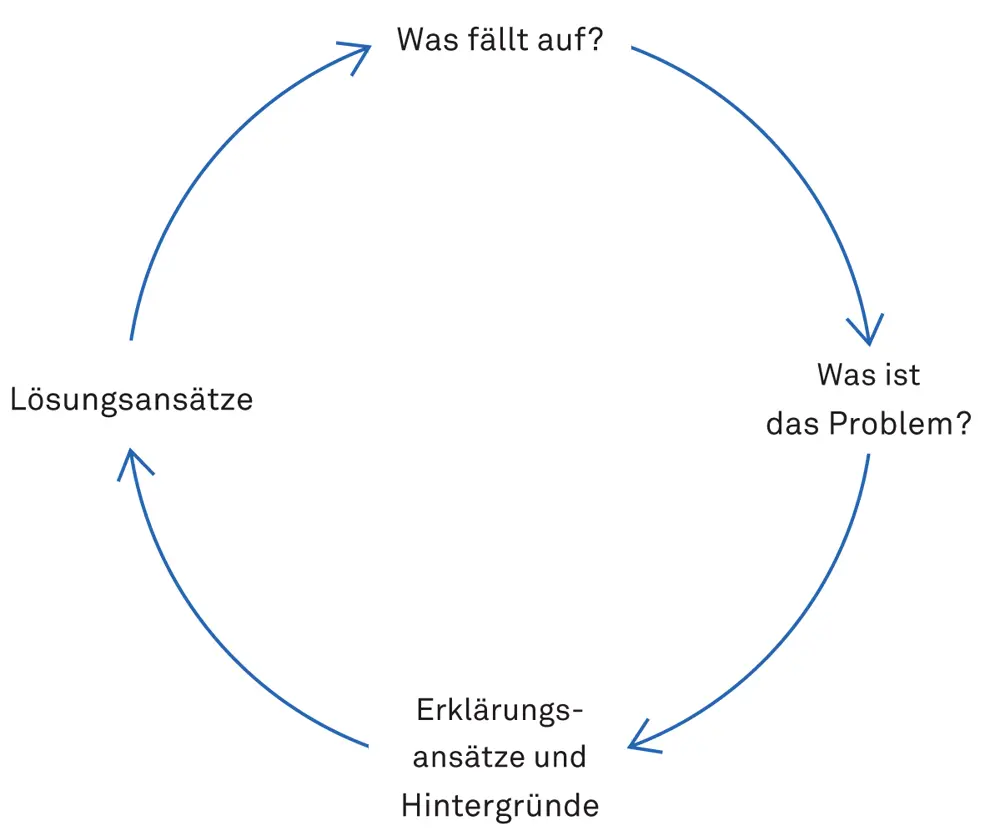

Fallstudienarbeit – von der Problemanalyse bis zu Lösungsansätzen

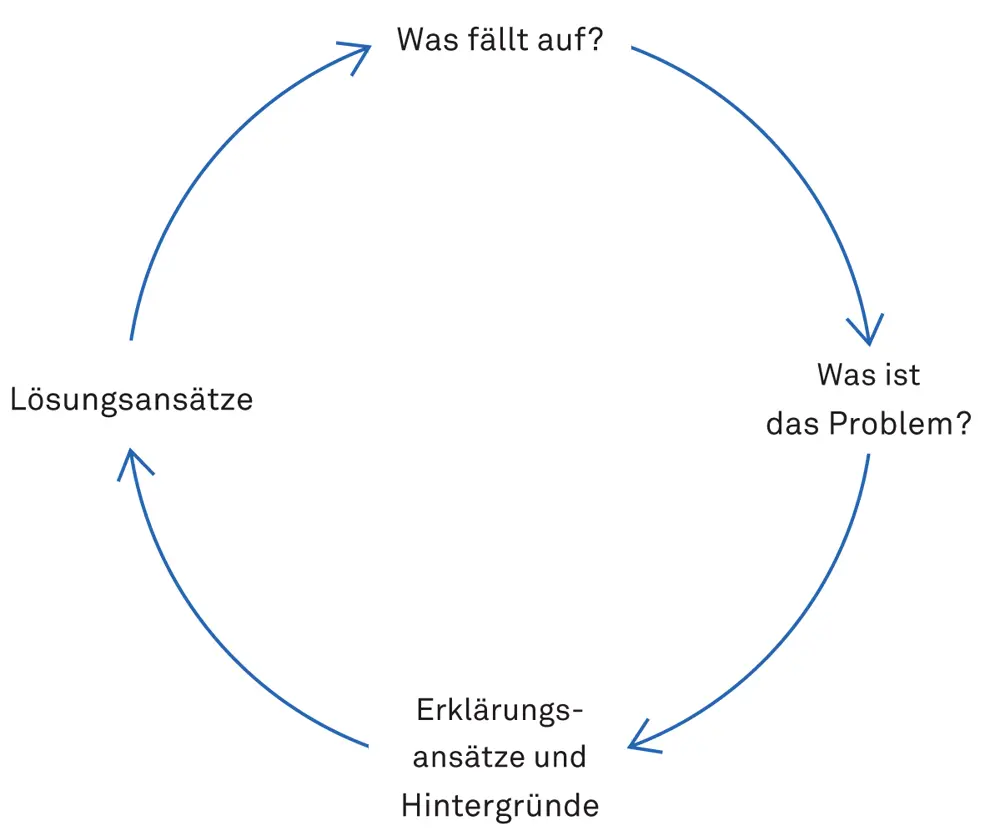

Die genaue Analyse von konkreten Problemsituationen erweist sich als ein hilfreiches Instrument für die Unterrichts- und Ausbildungspraxis. Entscheidend ist dabei, dass eine Ausbildungs- oder Unterrichtssituation zunächst sorgfältig Schritt für Schritt untersucht wird, bevor Lösungen für ein anstehendes Problem entwickelt werden. Die Fallanalyse erfolgt in vier[11] Schritten: (1) das Beschreiben und Verstehen einer komplexen Situation, (2) das Herausschälen des eigentlichen Problems, (3) die Suche nach Erklärungen auf der Basis pädagogischen und psychologischen Wissens, (4) das Entwickeln von Lösungsansätzen. Dabei geht es stets darum, die konkrete Situation nicht aus dem Blick zu verlieren und Lösungsvorschläge daraufhin zu prüfen, ob sie für die Beteiligten plausibel und konkret umsetzbar sind. Am Brückentag hat ein Mitglied der Vorbereitungsgruppe die Fallstudienarbeit moderiert und eine Fachperson vermittelte im dritten Schritt notwendiges Fachwissen.

Abbildung 5: Vorgehensweise bei der Fallstudienarbeit. Unter der Frage «Was fällt auf?» wird der Fall zunächst beschreibend erfasst. Darauf aufbauend wird das zentrale Problem identifiziert, worauf sich die genaue Fallanalyse mit Erklärungsansätzen und Hintergründen anschliesst. Daraus werden Lösungsansätze abgeleitet und anhand der Fallbeschreibung überprüft

Anfangs November 2018 trafen sich Moderierende und Dokumentierende zusammen mit einer Fachperson zu einem Vorbereitungstreffen. Ziel war es, die Vorgehensweise anhand eines Falls zu konkretisieren und offene Fragen der Moderation zu klären.

Grundsätzlich haben wir festgehalten, dass bei einer Fallbearbeitung die gemeinsame Analyse im Zentrum steht, dass es nicht darum gehen kann, schon zu Beginn eine Lösung präsentieren zu wollen. Lösungsmöglichkeiten erarbeiten wir erst im vierten Schritt nach unserem Bemühen um die Analyse des Falls.

Zudem gilt die Abmachung, dass die Autorin oder der Autor des Falls anonym bleibt. In der Workshop-Gruppe, die den Fall bearbeitet, verhalten wir uns trotzdem so, als sei die Autorin oder der Autor anwesend. Das hat zur Folge, dass wir quasi laut nachdenken und uns bemühen, nicht zu urteilen. Falls eine Autorin oder ein Autor sich zu erkennen geben will, ist das selbstverständlich möglich. Allerdings gilt der Grundsatz, dass nur der Text Grundlage unserer Arbeit sein kann. Ansonsten besteht die Gefahr einer Verzettelung, die wir vermeiden wollen.

1. Was fällt auf? (ca. 30 Minuten)

Bevor das Gespräch beginnt, machen sich die Teilnehmenden Notizen.

Das Fallbeispiel wird im ersten Schritt beschreibend erfasst, nahe am Originaltext, jedoch paraphrasierend, mit Zitaten aus dem Text in Anführungszeichen, auffallende Formulierungen hervorhebend, möglichst nicht interpretierend. Dennoch finden sich in diesem ersten deskriptiven Schritt ab und zu Andeutungen von Interpretationen, die später in der vertiefenden Analyse wieder aufgegriffen werden. Ziel der Paraphrase des Falls ist das Sammeln der verschiedenen Sichtweisen, an denen später weitergearbeitet werden kann.

Leitfragen zum ersten Schritt:

– Was fällt Ihnen auf, wenn Sie den ganzen Text überblicken?

– Welche Details, Formulierungen, Redewendungen springen Ihnen ins Auge?

– Welche Stimmung vermittelt der Text?

2. Was ist das Problem? (ca. 20 Minuten)

Im zweiten Schritt unternehmen wir den Versuch, auf der Basis der vorausgehenden Deskription das zentrale Problem zu identifizieren. Es geht hier darum, das Problem zu verstehen. Die Problemformulierung sollte für die Workshop-Teilnehmenden nachvollziehbar sein. Selbstredend gäbe es aufgrund der Fallbeschreibung mehrere Probleme zu formulieren, zum Beispiel auch aus der Perspektive von Lernenden oder weiteren in den Fall involvierten Personen. Wir identifizieren jeweils das als Problem, was aus der Sicht der Lehrperson am dringlichsten erscheint, oftmals auch unter Einbezug der Befindlichkeit, die aus ihren Sätzen spricht.

Leitfrage zum zweiten Schritt:

– Was ist das dringlichste Problem aus der Sicht der Lehrperson resp. der Autorin, des Autors?

Ziel des zweiten Schritts:

– Wenn möglich «eine» Problemfrage formulieren.

3. Erklärungsansätze und Hintergründe (ca. 20 Minuten)

Im dritten Schritt beleuchtet eine Fachexpertin oder ein Fachexperte verschiedene Aspekte der Problemsituation aus theoretischer Sicht, jedoch immer unter Bezug auf den konkreten Fall. Es geht hier im Gegensatz zum ersten und zweiten Schritt darum, das geschilderte Geschehen zu erklären. Dieser dritte Schritt liesse sich beliebig ausbauen. Wir müssen allerdings berücksichtigen, dass wir mit dem Fallbeispiel einzig die Perspektive der betreffenden Lehrperson kennen. Einiges muss spekulativ bleiben. Wir beschränken uns in der Analyse auf das, was die Workshop-Teilnehmenden wichtig und besonders interessant fanden. Erst durch die genaueren Erklärungsversuche traten manchmal unerwartete Aspekte auf, mit denen die Fallanalyse theoretisch angereichert werden konnte.

4. Lösungsansätze (ca. 20 Minuten)

Zu Beginn des vierten Schritts überlegen sich die Teilnehmenden anhand der Leitfragen ihre Lösungsansätze. Danach stellen wir Lösungsansätze dar, die sich sozusagen als Früchte aus den bisherigen Schritten, vor allem aber aus dem dritten Schritt, ergeben. Bewusst sprechen wir hier von Lösungsansätzen, erstens weil es nicht die Lösung, sondern immer mehrere Möglichkeiten gibt und zweitens weil es sich nicht um fertige Lösungen handelt, die sich in der Praxis überprüfen lassen, sondern um Ansätze, die im konkreten Kontext weiterzuentwickeln oder anzupassen sind. Aufgrund der ersten drei Schritte sollten die Lösungsansätze nachvollziehbar und plausibel sein, zugleich auch so konkret, dass nicht involvierte Lehrpersonen daraus Vorgehensweisen für den eigenen Unterricht ableiten können.

Leitfragen zum vierten Schritt:

– Welche Lösungsansätze scheinen mir resp. uns zielführend?

– Was wäre möglich und sinnvoll?

Abbildung 6: Brückentag 2018: Die Moderatoren Hans-Kaspar Egli und Simon Stettler im Pausengespräch

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.