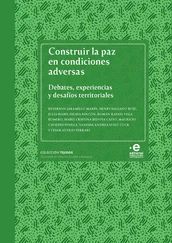

1.3 DE LA PAZ IMAGINADA A GRAN ESCALA A LA PAZ SITUADA PLURALMENTE

En su historia reciente, Colombia ha transitado al menos por trece experimentos institucionales de paz, algunos exitosos, otros fallidos (Jaramillo, 2019). Cada uno representó una oportunidad política y un escenario de tensiones. En algunos casos se silenciaron parcial o totalmente las armas de los grupos armados, en otros operó más la simulación de lo transicional. En algunos momentos se intentó conjurar gubernamentalmente la guerra con políticas de reconciliación, en otros, con estrategias de paz-cificación3. En algunas situaciones se cerró el pasado incómodo sin políticas de memoria, en otras se sobregestionó y administró institucionalmente el pasado doloroso de las víctimas. El más reciente de estos experimentos ocurrió en el período 2012-2016, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, siendo uno de los de mayor resonancia política a nivel nacional e internacional.

Mientras acontecía a “gran escala” la negociación, firma y diseño institucional de este proceso emblemático, se sucedían a nivel regional y popular grandes protestas o acciones contenciosas, especialmente paros y movilizaciones. De hecho, entre 2011 y 2016 el país vivió un “ciclo ascendente de protestas de grandes magnitudes” (Cruz, 2017, p. 12), registrándose 1 032 protestas tan solo en el año 2013, la cifra más alta que se tiene desde 19754. Estas modalidades de protesta fueron acompasadas por una tendencia de crecimiento importante de las denominadas acciones colectivas por la paz (casi 600 acciones) entre 2012 y 2015 (Sarmiento et al., 2016). Según los analistas, los diálogos de paz en Colombia, sumados al desescalamiento del conflicto armado durante esos períodos, han representado una oportunidad política para la ampliación de estas distintas formas de participación, y este último proceso no ha sido la excepción (Sarmiento et al., 2016). Para otros autores, este proceso ha conllevado que los beneficios potenciales de las reivindicaciones de los que se movilizaron fueran mayores que los costos que, probablemente, acarrearía la acción colectiva por la represión estatal (Cruz, 2017).

En el escenario actual, donde las brechas entre la paz imaginada y la paz situada parecen ampliarse y profundizarse, es lógico preguntarse si estas acciones colectivas, tanto pacíficas como contenciosas, pueden ser consideradas como maneras concretas y prácticas que las comunidades locales encuentran para sortear las fisuras de un Acuerdo de Paz que sienten lejano de sus necesidades cotidianas, y acometer alternativas locales y propias para enfrentar las adversidades. En particular, lo que muchas comunidades del país pronuncian constantemente a modo de mantra, bajo la consigna “defender la vida, el territorio y la dignidad”. ¿Qué puede caracterizar a estas maneras concretas y prácticas de hacer la paz? ¿Qué tanto logran desafiar y subvertir condiciones adversas y violentas a nivel territorial? ¿Qué tan efectivas son a largo plazo para las transformaciones locales? ¿Qué tan alternativas son frente a lo ofertado a gran escala por un Acuerdo de Paz?

Desde hace un buen tiempo en el país varios analistas han considerado que el poder movilizador de estas acciones, que por cierto no son tan recientes5, radica en que construyen sus agendas, demandas y propuestas desde una paz contrahegemónica, con una perspectiva popular, campesina, étnica, feminista e intercultural que se nutre de acumulados de luchas y saberes históricos, y que por momentos se valen de los canales hegemónicos para ser escuchados, lograr sus propósitos y subvertirlos.

Para comprender mejor lo anterior, proponemos reconocer cuatro perspectivas nacionales sobre el tema −y señalamos nacionales en cursiva con la idea de valorar lo hecho y dicho desde Colombia, sin desvirtuar lo que desde otras geopolíticas del conocimiento se produce en relación con el denominado “giro local en los estudios de paz”, producido desde el heterogéneo campo de los estudios críticos sobre la paz, previamente descritos−. Aunque estas perspectivas nacionales están adobadas desde ángulos teóricos y disciplinares muy distintos entre sí, las consideramos complementarias y pueden ayudar a darle “carnadura” inicial a uno de los temas abordado en varios capítulos del libro que el lector tiene entre manos.

En primer lugar, tenemos el trabajo de Esperanza Hernández, quien fuera una de las pioneras en el país en la conceptualización de las denominadas “paces desde abajo”; luego nos deslizamos hacia los aportes del antropólogo Alejandro Castillejo, quien ha venido condimentando una sugerente propuesta desde los estudios críticos de las transiciones, para evaluar críticamente lo que él denomina el dispositivo transicional, y más recientemente, su reflexión sobre el concepto de “paz a pequeña escala” o “paces plurales”. De ahí transitamos hacia la propuesta más ampliamente reconocida del intelectual Arturo Escobar, denominada “política del lugar”, que permitirá comprender algo que no define propiamente así, pero lo cual creemos que su perspectiva sugiere desde su activismo académico en el Pacífico colombiano, y es la posibilidad de una paz cimentada en “procesos basados en lugar”. Cerramos la discusión con unos aportes aún en exploración en torno a lo que Erika Parrado y Jefferson Jaramillo llaman “la paz desde los márgenes y los márgenes de la paz”.

En la perspectiva de Hernández (2004a, 2004b, 2009), las nombradas “paces desde abajo” comprenden expresiones de paz lideradas por mujeres, campesinos, afrodescendientes e indígenas que construyen y agencian estrategias de convivencia y buen vivir de forma pacífica, proponiendo proyectos de vida, en medio y a pesar de la violencia, logrando con ello la disminución de la intensidad del conflicto y avanzando en la protección de la vida y el fortalecimiento de la organización comunitaria. Esta noción se nutre de los aportes de teóricos de la Escuela de Granada, especialmente los promocionados por Francisco Muñoz y Mario López, y de mucha acogida en nuestro medio, así como de sabedores y sabedoras territoriales y gestores de paz a nivel comunitario. Es una noción que, además, antecede a la idea de “diplomacia cotidiana” propuesta por Mac Ginty (2014).

En esta perspectiva se aboga por pensar la paz como algo inacabado, imperfecto y de base social6. A través de la línea de “paz desde abajo” se considera que la paz es, la mayoría de las veces, potenciada por organizaciones político-comunitarias que emergen en zonas con agudas dinámicas de guerra regional, para rechazar a los actores armados y declarar estos espacios como neutrales frente a la confrontación. Como ejemplo de ello sobresalen experiencias significativas para el país como los de las Comunidades de Paz de San José de Apartadó, las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica, la Asociación de Familiares Víctimas de la Masacre de Trujillo o la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, entre muchas otras.

En la propuesta de Castillejo (2017, 2019), que retoma elementos provenientes de los estudios críticos de paz y de la antropología de lo transicional, la idea de “pequeña escala” busca entender las maneras como las comunidades habitan y transitan hacia una sociedad post-violencia, en el marco de lo que el autor denomina una inflexión de la mirada y la escucha analítica frente a lo que habitualmente se ha estado produciendo, imaginando y administrando como paz en el país. En su análisis, dicha inflexión y escucha necesariamente pasa por controvertir el enorme dispositivo transicional donde ocurre una implantación de la paz, la reconciliación, la justicia, la verdad y la memoria a nivel institucional, tejiéndose un discurso hegemónico y configurándose una promesa de transición de futuro posible que entra en tensión con las diversas formas de imaginación social del porvenir que tienen comunidades y poblaciones a lo largo del país (Castillejo, 2017, 2019). La categoría de paz a pequeña escala busca reiterar la importancia que tienen las relaciones cotidianas, al hacer frente al orden esquematizado de la guerra y la violencia, así como las formas de projimidad con el otro en diversos espacios sociales, expresadas en relaciones de confianza, cercanía y alteridad. Esta idea de paz sitúa su énfasis en la pluralidad de lo pequeño y en las múltiples estrategias mediante las cuales personas y comunidades asignan significados y habitan y reinventan mundos violentados (Castillejo, 2019).

Читать дальше