Ingo Pies - Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie

Здесь есть возможность читать онлайн «Ingo Pies - Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Ingo Pies versammelt in diesem Buch 20 Texte, die jeweils das Denken eines modernen Gesellschaftstheoretikers vorstellen. Er bietet eine Einführung in das Gesamtwerk des Denkers sowie eine systematische und historische Einordnung.

Das Werk eignet sich für Forschung und Lehre: als Inspiration für die eigene theoretische Arbeit, als Nachschlagewerk sowie als Seminargrundlage.

Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Drittens: Das Konstitutionsprinzip reiner Verfahrensgerechtigkeit besteht darin, die Gerechtigkeit materieller Normen ausschließlich aus der Gerechtigkeit des Normfindungsverfahrens resultieren zu lassen.[12] Der Rawlssche Ansatz fasst Gerechtigkeit als Fairness. Deshalb kommt es darauf an, die Situation eines fairen Urzustands so zu definieren, dass sich die Fairness auf jene Grundsätze übertragen lässt, auf die sich die Parteien in dieser Situation einigen. Dabei ist – so Rawls (1992; S. 128) – im Auge zu behalten, dass sich die Kategorie der Gerechtigkeit nicht auf alle Institutionen, sondern (zunächst) nur auf die institutionelle Grundstruktur der Gesellschaft bezieht; dass es nicht auf die Festlegung |11|sämtlicher, sondern nur auf die Festlegung der obersten Grundsätze für diese Grundstruktur ankommt; und schließlich dass für eine solche Festlegung nicht sämtliche Eigenschaften der Menschen relevant sind, sondern es ausreicht, den dauerhaft kooperierenden Gesellschaftsmitgliedern zu unterstellen, sie verfügten über ein Mindestmaß an den beiden Vermögen moralischer Personalität und seien darin gleich. Nimmt man zu diesen Voraussetzungen hinzu, dass nicht nur die Freiheit, sondern durch die symmetrische Stellung der Parteien zueinander auch die Gleichheit der Personen repräsentiert ist, so ist für Rawls (1992; S. 128f.) garantiert, „dass der Urzustand fair ist zwischen gleichen moralischen Personen, und er daher richtig darstellt, wie die Mitglieder einer wohlgeordneten Gesellschaft einander sehen“. Diese Selbstsicht freier und gleicher Bürger kommt in den beiden Gerechtigkeitsgrundsätzen zum Ausdruck, auf die sich die Parteien im Urzustand einigen.

Damit sind die einzelnen im Urzustand repräsentierten Elemente aufgezählt und jenen Vorstellungen – dem Ideal einer moralischen Person und dem Ideal einer wohlgeordneten Gesellschaft – zugeordnet, zwischen denen vermittelt werden soll: Die (fiktiven!) Bürger sollen sich in den im Urzustand ermittelten Gerechtigkeitsgrundsätzen als Person wiederfinden können. – Für ein angemessenes Verständnis des Urzustands reicht es jedoch nicht aus, nur die Elemente zu kennen. Es ist nötig, darüber hinaus auch zu verstehen, wie das Modell die einzelnen Elemente arrangiert, wie es mit ihnen umgeht. Dies wiederum wird von der Aufgabenstellung gesteuert, und im Rahmen des Rawlsschen Ansatzes lautet die Aufgabe, die minimalen Voraussetzungen zu formulieren, unter denen ein Konsens über die obersten Gerechtigkeitsgrundsätze gerade noch möglich erscheint. Hierfür soll nicht mehr als unbedingt erforderlich in Anspruch genommen werden, und um dies zu erreichen, gehört zum Modell des Urzustands ein elaboriertes Management des zulässigen Wissens und Nichtwissens. Dieses Informationsmanagement erfolgt im Modell des Urzustands mit Hilfe der gedanklichen Figur eines Schleiers, der für die Parteien weitgehend undurchsichtig ist und nicht mehr als ausschließlich jene Informationen durchlässt, die die Parteien für eine rationale Übereinkunft benötigen. Der Sinn dieser minimalistischen Verfahrensweise besteht für Rawls (1992; S. 128) darin, „eine klare Repräsentation des für eine kantische Sichtweise charakteristischen Begriffs der Freiheit zu haben“.

(3) Hierin wird nochmals deutlich, wie differenziert und damit voraussetzungsreich die Rawlssche Theoriearchitektonik angesetzt ist. Insbesondere die Verwendung von Modellen führt dazu, dass scheinbar ähnliche Aussagen – Aussagen über Bürger oder Parteien oder Menschen – in unterschiedlichen Kontexten – im Kontext des Ideals einer wohlgeordneten Gesellschaft oder im Kontext der Konstruktion des Urzustands oder im Kontext der Realität moderner Gesellschaften – höchst unterschiedliche Interpretationen erfordern, die sich allerdings methodisch präzise verorten lassen, sobald man die Problemsteuerung der Theoriekomposition angemessen berücksichtigt. Vor einem solchen Hintergrund tritt deutlich hervor, dass der Ansatz von John Rawls den Sozialwissenschaften nicht nur inhaltlich (Vorrang des Sozialen), sondern auch methodisch (Verwendung von Modellen) entgegenkommt. Dass gerade hierin eine besondere Attraktivität begründet liegt, zeigt sich nicht zuletzt in der – für alle Modell-Wissenschaften |12|charakteristischen – Pointe, dass die Verwendung kontra-intuitiver Elemente im Rahmen einer Theorie möglich wird, die darauf zugeschnitten ist, letztlich plausible, intuitiv erfassbare Ergebnisse hervorzubringen.[13]

Gerade diese Ausrichtung auf intuitiv erfassbare Ergebnisse, das Bemühen um Anschlussfähigkeit an die in der Realität bereits vorhandenen Vorstellungen macht deutlich: Der gesamte Theorieaufriss der Rawlsschen Konzeption von ‚Gerechtigkeit als Fairness‘ folgt einer gesellschaftspolitischen Problemstellung. Das Ziel der Theoriebildung besteht ausgewiesenermaßen darin, einen wissenschaftlichen Beitrag zur gesellschaftlichen Selbstverständigung zu leisten, der als solcher selbst Teil der öffentlichen Kultur moderner Demokratien werden soll. Rawls geht es darum, einen öffentlichen Konsens darüber herstellen zu helfen, wie jene Ideale, die sich als Kern der abendländischen Tradition herausgebildet haben: wie Freiheit und Gleichheit in einer modernen Gesellschaft durch die Grundstruktur des Institutionensystems zur Geltung gebracht sind bzw. gegebenenfalls zur Geltung gebracht werden könnten. Zu diesem Zweck stellt er mit ‚Gerechtigkeit als Fairness‘ eine Konzeption vor, in der die Menschen ihre oft nur latenten oder impliziten Vorstellungen von Freiheit und Gleichheit in einer Weise expliziert sehen, die ihnen nach reiflicher Überlegung als angemessen erscheinen und dann als Basis dienen kann, einen Konsens zu formulieren, von dem aus schließlich konkrete Politikprobleme auf eine konstruktive Weise angegangen werden können.

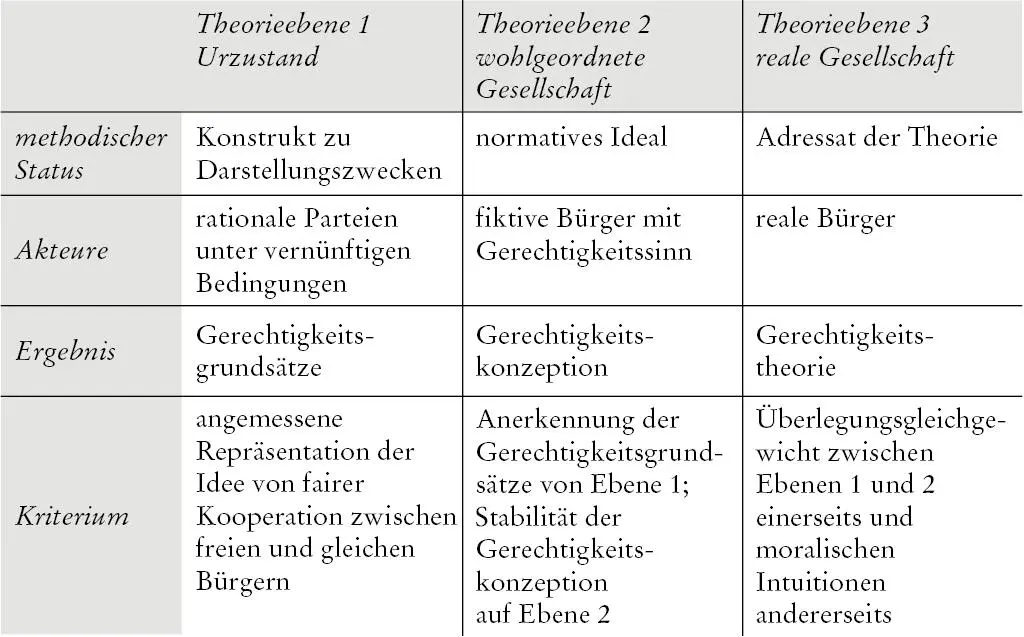

Es erleichtert ein angemessenes Verständnis der Rawlsschen Philosophie, wenn man zwischen drei Theorie-Ebenen unterscheidet: der Ebene des Urzustands, der Ebene der wohlgeordneten Gesellschaft und schließlich der Ebene der realen Gesellschaft. Diese drei Ebenen haben einen ganz unterschiedlichen Status, vgl. Abbildung1.

Der Urzustand ist ein Konstrukt zu Darstellungszwecken, die wohlgeordnete Gesellschaft ist ein normatives Ideal, und die reale Gesellschaft ist der Adressat der Theorie. Deshalb werden die drei Ebenen auch von unterschiedlichen Akteuren bevölkert. Im Urzustand handeln rationale Parteien unter vernünftigen Bedingungen. In der wohlgeordneten Gesellschaft leben fiktive Bürger, die mit einem Gerechtigkeitssinn ausgestattet sind, und in der realen Gesellschaft leben Menschen aus Fleisch und Blut. Das Ergebnis der ersten Theorieebene sind Gerechtigkeitsgrundsätze, und das Kriterium hierfür ist eine angemessene Repräsentation der Idee von fairer Kooperation zwischen freien und gleichen Bürgern. Das Ergebnis der zweiten Theorieebene ist eine Gerechtigkeitskonzeption, und das Kriterium hierfür ist ein doppeltes: zum einen die Anerkennung der Gerechtigkeitsgrundsätze von Ebene 1; zum anderen die Stabilität der Gerechtigkeitskonzeption auf Ebene 2. Das Ergebnis der dritten Theorieebene ist eine Gerechtigkeitstheorie. Das entsprechende Kriterium hierfür besteht in einem Überlegungsgleichgewicht zwischen den Ebenen 1 und 2 einerseits und den moralischen Intuitionen andererseits.

|13|Abbildung 1:

|13|Abbildung 1:

Überblickstafel zur Gerechtigkeitstheorie

Zur Erläuterung: In bezug auf die erste Ebene erhebt Rawls den Anspruch, dass die Ableitung der von ihm vorgeschlagenen Gerechtigkeitsgrundsätze aus dem Urzustand zwei Bedingungen genügt: erstens, dass im Urzustand der Begriff moralischer Personalität – präziser: der Begriff einer moralischen Person, die zu dauerhafter sozialer Kooperation mit anderen moralischen Personen auf der Basis von Freiheit und Gleichheit fähig ist – angemessen repräsentiert ist; und zweitens, dass diese Ableitung aus dem Urzustand die beiden Rawlsschen Gerechtigkeitsgrundsätze gegenüber allen anderen bekannten Alternativen als überlegen ausweist. Insgesamt betrachtet, konstituiert die Einigung im Urzustand einen hypothetischen Konsens rationaler Modellkonstrukte, der allerdings so beschaffen ist, dass sich ein fiktives Publikum: konstituiert durch die gedachten Bürger einer gedachten idealen Welt, als freie und gleiche Personen in einem solchen Übereinkommen wiederfinden kann. In bezug auf die zweite Ebene stellt Rawls den Anspruch, dass die beiden Gerechtigkeitsgrundsätze, auf die sich die Parteien im Urzustand einigen, die institutionelle Grundstruktur einer wohlgeordneten Gesellschaft wirksam regulieren können. Darüber hinaus sollen sie den Bürgern einleuchten, und zwar aufgrund des Verfahrens, mittels dessen sie ausgewählt werden. Die Bürger einer wohlgeordneten Gesellschaft erkennen an – so der Rawlssche Anspruch –, dass die Zusammenführung des Rationalen und des Vernünftigen im Urzustand auf eine Weise erfolgt, die die ausgewählten Gerechtigkeitsgrundsätze mit guten Gründen rechtfertigt. Sie finden das Prinzip der reinen Verfahrensgerechtigkeit überzeugend und übertragen die Fairness des Verfahrens auf die beiden Gerechtigkeitsgrundsätze, denen ebenfalls Fairness zugeschrieben wird. Dieses Konzept von ‚Gerechtigkeit als Fairness‘, das nicht nur die Ableitung der Gerechtigkeitsgrundsätze aus dem Urzustand, sondern auch die Rezeption dieser Ableitung sowie ihre Bedeutung in einer wohlgeordneten |14|Gesellschaft und mithin also auch deren drei Öffentlichkeitsbedingungen umfasst, wird von Rawls den real existierenden Menschen real existierender Gesellschaften als ein Identifikationsangebot unterbreitet. Erst hier, auf dieser dritten Ebene, kommt es darauf an, den Anschluss an die Intuitionen der Menschen herzustellen. Eine solche Anschlussfähigkeit bildet für Rawls den eigentlichen Test für die Güte seiner Theorie. Das Kriterium dieses Tests ist, inwiefern das hergestellt werden kann, was Rawls ein „Überlegungsgleichgewicht“ nennt: die Übereinstimmung – nicht der Gerechtigkeitsgrundsätze, sondern – der Gerechtigkeitskonzeption (!) mit den wohlerwogenen Überzeugungen der Menschen. Erst auf dieser dritten Ebene kommt die gesellschaftspolitische Stoßrichtung des Rawlsschen Ansatzes voll zum Tragen. Gemäß Rawls (1992; S. 264) zielt seine Theoriebildungsstrategie darauf ab, dass ‚Gerechtigkeit als Fairness‘ „als Grundlage einer informierten und bereitwilligen Übereinkunft zwischen Bürgern dienen kann, die als freie und gleiche betrachtet werden. Wenn sie sicher in den öffentlichen politischen und sozialen Einstellungen verankert ist, stützt diese Übereinkunft die Konzeptionen des Guten aller Personen und Vereinigungen in einem gerechten demokratischen Staat.“ Rawls versteht seine Theorie als einen wissenschaftlichen Beitrag zur politischen Befriedung moderner Gesellschaften, der gewisse bereits vorhandene Elemente öffentlicher Kultur aufnimmt, neu strukturiert und wieder an die demokratische Öffentlichkeit adressiert; als einen Beitrag, der schließlich selbst zum Bestandteil der öffentlichen Kultur wird und hierin eine gesellschaftsstabilisierende Funktion erfüllt. In den Worten von Rawls (1992; S. 265) lautet die Devise seiner kantisch verfahrenden Bemühung um politische Aufklärung: „Das Ziel ist eine freie Übereinkunft, Versöhnung durch öffentlichen Vernunftgebrauch. … Solange wir nicht uns selbst dazu bringen zu verstehen, wie dies geschehen könnte, kann es nicht geschehen.“[14]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.