En aquella áspera posguerra, los socialistas alcanzaron una notable fuerza electoral, pero no supieron muy bien qué hacer con ella. Ganaron las elecciones legislativas de 1919 y 1921, destrozando al viejo partido liberal, y se ahogaron en sus contradicciones. Quedaron primeros, pero no pudieron sumar una mayoría para gobernar. De nuevo estaban divididos, esta vez entre maximalistas, revolucionarios con gaseosa y reformistas; amigos de la Unión Soviética y críticos con el experimento ruso. En 1921 se escindieron y nació el Partido Comunista Italiano. Además de sagaz periodista, Benito Mussolini era brutalmente inteligente. Conocía bien a sus antiguos compañeros de partido. Sabía cuáles eran sus debilidades. Elaboraba consignas perfectamente comprensibles. Pronunciaba discursos ardientes. Cultivaba con esmero la leyenda de macho insaciable, que admiraba a los hombres y magnetizaba a las mujeres. Fue de los primeros en entender que el líder era el mensaje. Algo que hoy se da por descontado en las democracias mediáticas. Los socialistas habían ganado las elecciones, pero el diario digital de Mussolini empezaba a marcar el paso de la política italiana. A medida que iban quemando casas del pueblo, los fascistas ganaban prestigio entre las clases medias asustadas por el avance del comunismo como posibilidad histórica.

El parlamentarismo liberal se estaba quedando agarrotado y M., que solo disponía de una treintena de diputados, se la jugó. Marchó sobre Roma para intentar tomar el poder y el rey Víctor Manuel III le dejó pasar. El ejército italiano podía haber frenado fácilmente aquella aventura, pero recibió órdenes de quedarse quieto. Golpe de Estado bendecido por la monarquía italiana y por los principales poderes económicos del país.

A finales del 1922, Italia vivió el envés del golpe bolchevique de 1917 en Rusia. El asalto al Palacio de Invierno fue protagonizado por soldados rebeldes y obreros en armas, después de haber tomado estaciones de tren, centrales eléctricas y estaciones telefónicas, en medio de un colosal hundimiento del orden institucional. La procesión de camisas negras hacia Roma para obtener el encargo de formar Gobierno fue protegida por el ejército y aplaudida por industriales y banqueros. Un año después, un antiguo cabo del ejército alemán llamado Adolf Hitler intentó emular la marcha sobre Roma en la ciudad de Múnich al frente de las milicias del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y otros grupos nacionalistas, pero las camisas pardas fueron rechazadas a tiros por las fuerzas del orden leales al Gobierno federal alemán. Hitler fue detenido y sometido a juicio ante un tribunal que le era claramente favorable. Podía haber sido fusilado y la sentencia fue muy benigna. El aparato del Estado alemán le invitaba a hacerlo mejor la próxima vez. Y así fue. M. y H. acabaron triunfando. Una vez en el poder suprimieron el Parlamento. Y una vez suprimido el Parlamento, encaminaron sus países a la guerra. El final lo conocemos todos.

Evidentemente, Benito Mussolini no dirigía un periódico digital, puesto que esa tecnología no existía en los años veinte del siglo pasado. Dirigía un periódico impreso de gran tirada, que llegó a tener una enorme influencia. La prensa movilizó muchas pasiones políticas en los siglos XIX y XX. La letra impresa era tremendamente poderosa en ausencia de imágenes animadas. La prensa llevó a mucha gente a la guerra. Cuando a la letra impresa se le sumó la voz radiada, las puertas del templo se abrieron para los nuevos césares histriónicos. Y cuando aparecieron los primeros noticiarios filmados, el Duce italiano alcanzó su cenit de popularidad. Benito Mussolini se convertía en el primer jefe de gobierno de la era moderna que aparecía con el torso desnudo ante sus ciudadanos: un cincuentón musculoso trabajando en la cosecha: la batalla del grano. Un político ultramoderno. En todos los países aparecieron imitadores.

Una ola de admiración recorrió Europa y América. La revista Time le dedicó varias portadas. Churchill le admiraba. Aquel tipo parecía haber encontrado el remedio mágico para frenar la onda bolchevique. Tenía a su país en el bolsillo, solo se le resistían los comunistas, algunos socialistas, algunos liberales, y algunos católicos fieles a Don Sturzo, fundador de la Democracia Cristiana. Destruido el sindicalismo agrario, solo se le resistían algunos núcleos sindicales de las fábricas del norte. Mussolini lo estropeó todo entrando en guerra, pero ese destino era inevitable. La psicopatía social que había puesto en marcha el fascismo conducía inexorablemente a la guerra. El delirio imperial necesitaba la prueba de las armas y cometieron el error de formar una alianza que quería disputarle el Pacífico a Estados Unidos mientras intentaban invadir la inmensa Rusia. Los arditi se metieron esta vez en una aventura que les venía demasiado grande. Mussolini acabó siendo ejecutado por partisanos comunistas y su cadáver apareció colgado una mañana del poste de una gasolinera de Milán. Abril de 1945.

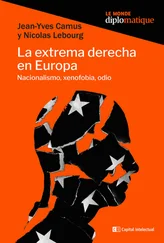

El fascismo fue severamente derrotado, pero desde los años setenta del siglo pasado parece querer regresar. En Italia, donde la constitución republicana prohíbe expresamente la reconstrucción del Partido Nacional Fascista, pronto surgió un movimiento nostálgico del fascismo «social», flanqueado por pequeños grupos violentos, que llegaron a obtener la protección de un sector de los servicios secretos durante los duros años de plomo posteriores a Mayo del 68. Ese rebrote parecía haber quedado estancado con el hundimiento de la Unión Soviética en 1991, hace treinta años, y el espectacular triunfo de la democracia liberal.

Ahora, en plena crisis estructural del neoliberalismo, asistimos a un segundo rebrote, más fuerte, más intenso, más panorámico. «La historia no se repite, pero rima», se le atribuye Mark Twain. Fijémonos bien, porque hay algunos versos que no riman en esta segunda estrofa histórica. El Fascio de Combate nació para romperle las piernas al colectivismo socialista. Surgió para frenar la onda expansiva de la Revolución de Octubre. Esa fue su coartada cuando las escuadras de camisa negra se ofrecieron como servicio de orden de los ricos propietarios agrarios del norte y centro de Italia. Esa fue la coartada de Hitler y las SA cuando recabaron el apoyo financiero de la gran industria alemana. El socialismo revolucionario cuestionaba entonces la propiedad privada. Los comunistas europeos querían seguir los pasos de la Unión Soviética y algunos socialistas reformistas se sentían atraídos por esa idea. Los sindicatos querían tomar el poder y organizar la economía. Cien años después, la máxima aspiración de la izquierda en un país como España es subir 15 euros al mes el salario mínimo, intentar apaciguar la escalada del precio de los alquileres, moderar el disparo del precio de la luz, atenuar la precariedad de los jóvenes, dictar leyes a favor de la igualdad de derechos de la mujer, y proteger la dignidad humana de gays, lesbianas y transexuales. La izquierda del siglo XXI denuncia cien injusticias al día, de las cuales solo puede resolver una o dos al año, porque los principales engranajes del mundo ya no están a su alcance. Ninguna fuerza política con un mínimo de representación parlamentaria en las democracias liberales propone hoy en día la colectivización de los medios de producción. Por el lado izquierdo, la historia no se repite.

¿Si el enemigo revolucionario ya no existe, cuál es el dispositivo que pone en marcha esta segunda reencarnación de la derecha autoritaria? ¿Si la historia no rima por el lado izquierdo, por qué rima por el lado derecho? Estas son dos de las preguntas que afronta este excelente libro del historiador Steven Forti, en el que invita a reflexionar sobre lo que hay de eterno en el fascismo. Más allá de la economía, los valores. Más allá de la política nacional, la geopolítica. Más allá de la propaganda, las redes. Más allá de las masas, la atomización de las multitudes digitales. Más allá de la nostalgia, una enorme capacidad de mutación capaz de seducir a sectores de la izquierda que añoran las viejas soberanías.

Читать дальше