Cada día aprendía algo más sobre su planeta, sobre su partida, sobre su viaje. Lo iba comprendiendo lentamente, al azar de sus reflexiones. De esta forma, al tercer día, me enteré del drama de los baobabs.

Nuevamente fue a causa del cordero, pues el principito me preguntó de forma muy brusca, como atormentado por una duda muy seria:

—¿Es verdad que los corderos comen arbustos?

—Sí, es verdad.

—¡Ah! ¡Me alegro!

No entendí por qué era tan importante que los corderos comieran arbustos. Pero entonces el principito agregó:

—Entonces, ¿también se comen los baobabs?

Le hice notar al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles enormes del tamaño de iglesias, y que aunque llevara una manada entera de elefantes, entre todos no conseguirían abatir ni un solo baobab.

La idea de la manada hizo reír al principito:

—Habría que apilarlos unos sobre otros…

Pero sabiamente observó:

—Los baobabs, antes de crecer, comienzan siendo pequeñitos.

—¡Exacto! ¿Pero para qué quieres que tus corderos se coman a los baobabs pequeños?

Me respondió: “¡Bueno, por favor!”, como si se tratara de algo obvio. Y tuve que hacer un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo a qué se refería.

En efecto, en el planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. Y por consiguiente, semillas de hierbas buenas y semillas de hierbas malas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se estira hacia el sol y extiende tímidamente un delicado e inofensivo brote. Si se trata de un brote de rábano o de rosa, se puede dejar que crezca libremente. Pero si se trata de una mala hierba hay que arrancarla de inmediato, en cuanto se logre reconocerla. Había, pues, en el planeta del principito unas semillas terribles: las semillas de baobab. Todo el suelo estaba infestado de estas semillas. Y un baobab, si se le descubre demasiado tarde, es imposible de erradicar. Atesta el planeta por completo y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño, y si los baobabs son demasiado numerosos, lo hacen estallar.

—Es una cuestión de disciplina —me contó más tarde el principito—. Por la mañana, cuando uno termina de asearse, hay que limpiar cuidadosamente el planeta. Hay que dedicarse constantemente a arrancar los baobabs en cuanto se distinguen de los rosales, a los que se parecen mucho cuando son pequeños. Es un trabajo aburrido, pero muy fácil.

Un día me recomendó que me aplicara a realizar un hermoso dibujo que sirviera para prevenir a los niños de mi planeta:

—Si un día viajan —me dijo—, les podría ser útil. A veces no hay inconveniente en posponer el trabajo para más tarde. Pero en el caso de los baobabs, eso siempre termina en catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó demasiados arbustos…

Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta. No me gusta nada emplear un tono moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido, y los riesgos que corren aquellos que se extravían en un asteroide son tan enormes, que por una sola vez hago una excepción y les digo: “¡Niños, cuidado con los baobabs!”. Para prevenir a mis amigos de un peligro que los ronda, igual que a mí, sin saberlo, desde hace mucho tiempo, he trabajado mucho en el siguiente dibujo. La lección que doy es digna de tenerse en cuenta. Tal vez se preguntarán: ¿por qué no hay en este libro otros dibujos igual de grandiosos que el de los baobabs? Y la respuesta es bien sencilla: porque intenté hacerlos, pero no tuve éxito. Cuando dibujé a los baobabs me animaba una sensación de urgencia.

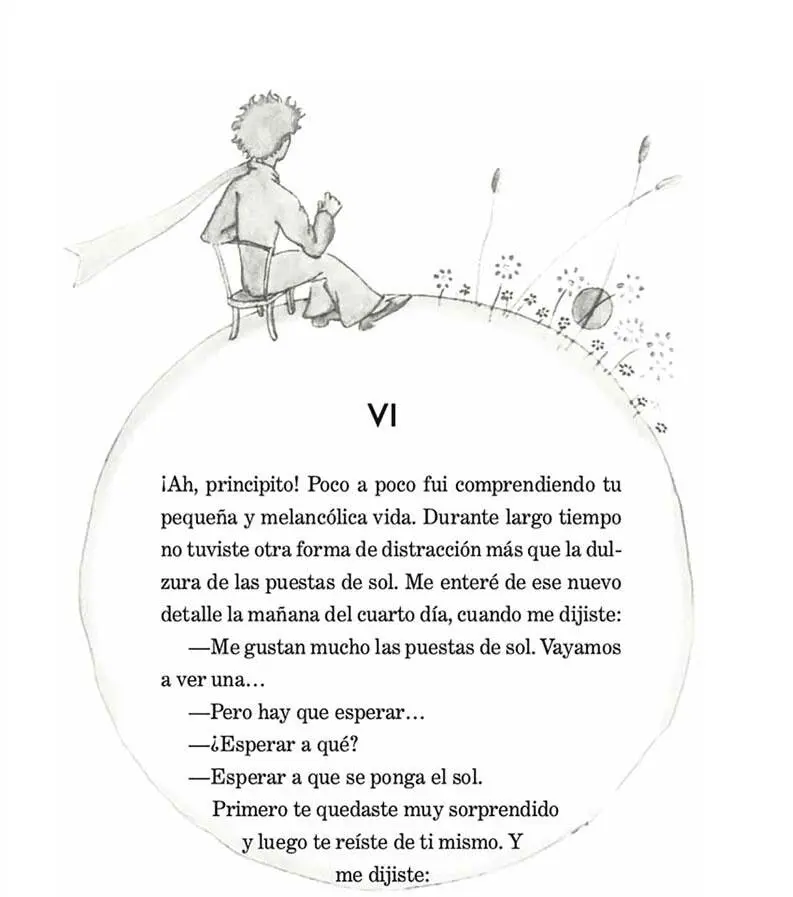

—¡Siempre creo que estoy en mi casa!

En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en Estados Unidos, el sol se está poniendo en Francia. Bastaría con poder viajar hasta Francia en menos de un minuto para presenciar la puesta del sol. Desgraciadamente, Francia se encuentra muy lejos. Pero en tu pequeño planeta bastaba con mover tu silla unos cuantos pasos. Y así mirabas el crepúsculo cada vez que lo deseabas…

—Un día vi el sol ponerse cuarenta y tres veces.

Y un poco después, agregaste:

—¿Sabes?… Cuando uno está realmente triste las puestas de sol son agradables.

—¿Entonces estabas realmente triste el día que viste cuarenta y tres?

Pero el principito no respondió.

El quinto día, siempre gracias al cordero, me fue revelado el secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente, sin preámbulo alguno, como fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio:

—Si un cordero come arbustos, entonces, ¿también se come las flores?

—Un cordero comerá todo lo que se encuentre.

—¿Incluso las flores que tienen espinas?

—Sí. Incluso las flores que tienen espinas.

—Entonces, ¿para qué sirven las espinas?

Yo no lo sabía. En ese momento estaba muy ocupado tratando de desatornillar un perno demasiado apretado de mi motor. Estaba muy preocupado porque la avería comenzaba a parecerme muy grave, y el agua que se agotaba me hacía temer lo peor.

—¿Para qué sirven las espinas?

Una vez que la había formulado, el principito jamás renunciaba a una pregunta. Yo estaba enfurecido por culpa del perno y dije una tontería:

—¡Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores!

—¡Oh!

Y después de un silencio me lanzó, con una especie de rencor:

—¡No te creo! Las flores son débiles. Son inocentes. Se protegen como mejor pueden. Se creen realmente terribles con sus espinas…

No respondí nada. En ese instante yo pensaba: “Si este perno se sigue resistiendo, lo haré saltar de un martillazo”. Pero el principito interrumpió nuevamente mis reflexiones:

—Oye, ¿tú crees que las flores…?

—¡No! ¡No! ¡No creo nada! Dije cualquier tontería. ¡Yo me ocupo de cosas serias!

El principito me miró estupefacto.

—¡Cosas serias!

Me observaba, con el martillo en la mano, los dedos negros de grasa, inclinado sobre un objeto que le parecía feo.

—¡Hablas como las personas adultas!

Eso me avergonzó un poco. Y sin compasión alguna, agregó:

—¡Todo lo confundes!… ¡Todo lo revuelves!

Estaba realmente furioso. Sacudía al viento sus cabellos dorados.

—Conozco un planeta donde vive un señor carmesí. Nunca ha olido una flor. Nunca ha mirado una estrella. Nunca ha querido a nadie. Nunca ha hecho otra cosa más que sumar. Y todo el día se la pasa repitiendo, igual que tú: “¡Soy una persona seria, soy una persona seria!”, y eso lo hincha de orgullo. ¡Pero no es una persona, es un champiñón!

—¿Un qué?

—¿Un qué?

Читать дальше

—¿Un qué?

—¿Un qué?