ANUBIS

Dada que esta posibilidad está abierta, los egipcios construyen inmensas pirámides y mausoleos para sus grandes personajes, de manera que el difunto pueda encontrar a su lado todo aquello que le haga falta en su otra vida y pueda mantener una vida en el más allá de acuerdo a su rango. Muchas veces cerca del sarcófago de un gran faraón se colocaban también las tumbas de sus sirvientes, los que eran sacrificados luego de la muerte del faraón, de manera que pudieran seguir sirviéndolo después de muerto. Al parecer, este sacrificio era asumido con gran devoción por quienes eran sometidos a él, pues les aseguraba poder seguir sirviendo a su faraón.

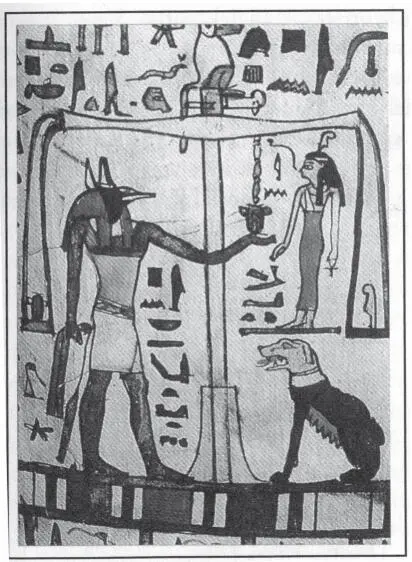

Uno de los mayores peligros de desintegración se producía no sólo porque Ammit devoraba el corazón y el cuerpo se descomponía. El arte del embalsamamiento abría la posibilidad de asegurar la preservación del cuerpo. Sin embargo, uno de los problemas más serios residía en la desintegración del alma (ka). Una de las expresiones de esta desintegración se manifestaba en el olvido del nombre del difunto. El olvido del nombre de un individuo equivalía a su muerte eterna. La escritura, una de las invenciones más notables de los egipcios, atribuida al dios Thot, permitiría garantizar la inmortalidad de los nombres.

ANUBIS

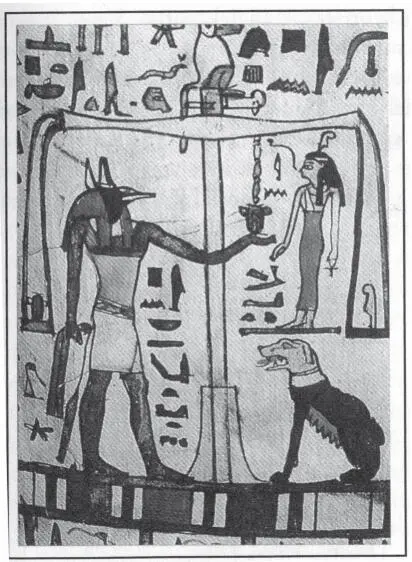

La presencia de Anubis, patrón de los embalsamadores, y de Thot, patrón de los escribas, no era casual en el juicio. La escritura no era vista, por lo tanto, sólo como un desarrollo de importantes consecuencias prácticas, aunque las tuviese. Entenderlo sólo así implica no haber comprendido todavía el espíritu egipcio. La escritura era por sobre todo un invento que les permitía a los egipcios proyectarse hacia la inmortalidad.

7. EL ARTE FUNERARIO

El arte en Egipto tiene un profundo sentido mágico. Lo que ha llegado a nuestros días es sólo una parte de él, aquella relacionada con el arte funerario. Ello se debe en parte al hecho de que los egipcios enterraban a sus muertos en el desierto, y a que gran parte de las expresiones artísticas ligadas a su existencia regular fueron progresivamente destruidas tanto por las crecidas del Nilo, como por las sucesivas conquistas bélicas de otros pueblos, además del desgaste producido por el propio tiempo. Pero incluso lo que nos llega de estas expresiones artísticas no funerarias aparece fuertemente cargado de magia. Es el caso, por ejemplo, del frecuente uso de amuletos entre los egipcios.

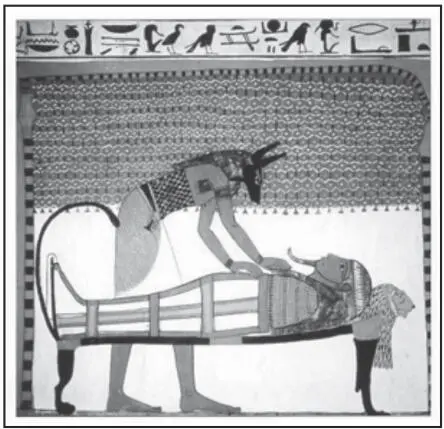

En relación con el propio arte funerario, es importante destacar algunos rasgos especiales. Lo primero es reconocer que, salvo lo que rodeaba las pirámides y otros centros mortuorios, todo lo que se ha encontrado en el interior de ellas no estaba hecho para el ojo público, sino para cumplir funciones más allá de la muerte. Las estatuas, por ejemplo, eran producidas para ofrecerle al difunto un cuerpo alternativo al suyo, para cuando llegara el momento en el que su ka –su alma o personalidad– volviera al cuerpo previamente abandonado, en caso que este no hubiera logrado conservarse adecuadamente. Por ello, las estatuas que los egipcios producían de sus muertos no los representaban ancianos y malsanos, sino siempre jóvenes y bellos, para que así fuera el cuerpo en el que pudieran seguir viviendo eternamente.

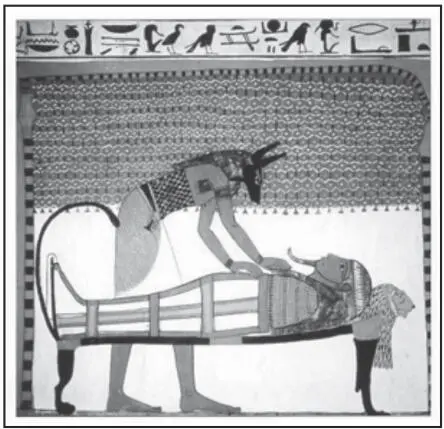

Al terminar una estatua funeraria, el artista ejecutaba un ritual que replicaba aquel que se realizaba una vez terminado el trabajo de embalsamamiento de un cuerpo. Este ritual –conocido como la Apertura de la Boca– consistía en repetir una fórmula mágica que provenía muy probablemente del Egipto Antiguo, y que era atribuida directamente al dios Ptah, a la vez que se le acercaba a la boca del difunto –o de la estatua, según fuera el caso– una vara impregnada con estimulantes que despertarían sus sentidos y lo prepararían para el momento de su resurrección. “Soy el maestro del secreto”, declaraba el artista Iritisen al concluir sus estatuas y ejecutar el ritual. “He practicado la magia en todas sus formas”.

8. EL CARÁCTER CÍCLICO DE LA VIDA

La concepción de la muerte de los egipcios nos deja de manifiesto el carácter cíclico de su interpretación de la vida y del universo. Tal como nos muestra el mito de Osiris, es posible transitar de la vida a la muerte para luego volver a nacer a una vida diferente. El mito del juicio final es una réplica del mito de Osiris a escala humana. No es extraño que sea el propio Osiris quien lo presida. Él nos muestra que el ciclo no está garantizado. Es preciso ganarlo día a día con nuestro comportamiento. Cuando el ciclo logra mantenerse triunfa el orden, y es Maat quien resulta victoriosa. Cuando el corazón del difunto hace caer el plato de la balanza donde ha sido depositado –elevando por tanto el plato con la pluma de Maat–, el equilibrio se ha roto, el individuo llega al fin de su camino y es Isfet –el caos– quien ha triunfado. Los principios de orden y caos no sólo eran representados por Maat e Isfet, también se les representaba con las figuras en lucha de Horus y Seth.

La presencia de esta visión cíclica volvemos a observarla en el mito que relata el recorrido diario del dios sol, Atum-Ra. Este se desplaza al interior de su propio ciclo, que lo obliga a transitar del día a la noche. Pero cada noche Atum-Ra debe enfrentarse con el dios malévolo representado por la serpiente Apofis. Lo que más puede hacer el sol es ganar en ese enfrentamiento y superar la oscuridad de esa noche; no está en su poder destruir a Apofis para siempre. De triunfar una noche, sabe que volverá a enfrentar a Apofis la noche siguiente. Su triunfo sólo le asegura un día más. En la madrugada de ese día, el dios sol aparece bajo la figura de Khepri, el dios escarabajo, expresión del sol matutino. Pero si alguna vez el sol llega a perder en su enfrentamiento con Apofis, ya no podrá volver a aparecer a la mañana siguiente. No habrá mañana, sino noche y oscuridad para siempre, y el ciclo de la vida se habrá detenido. Los seres humanos podemos ayudar al dios sol para que esto no suceda: podemos hacerlo con nuestros rezos y rituales. Pero nada descarta la posibilidad de que quedemos sumergidos en la noche eterna. Ese ciclo tampoco está garantizado. Este era uno de los mayores miedos con los que vivían los egipcios, pues sabían que su existencia dependía de este enfrentamiento que se realizaba todas las noches. Ese miedo los hacía muy temerosos a los eclipses, que concebían como un asalto sobre la Luna realizado por Apofis, una demostración de su presencia y su poder.

El tercer ciclo del que dependía la sobrevivencia de los egipcios eran las crecidas del Nilo, ciclo que garantizaba la actividad agrícola y la vida del conjunto de la población. Por experiencia, los egipcios sabían que este ciclo podía alterarse, que las crecidas no eran siempre iguales, que incluso en algunos años estas no tenían lugar. Sabían de las serias consecuencias de estas alteraciones. Como ya hemos dicho, Khnum, dios del sur, era quien ejercía el control de las corrientes del Nilo, y como tal era responsable de las crecidas. Las crecidas ocurrían entre los meses de julio y octubre de cada año, y ello le confería a la vida en Egipto una obligada circularidad. Cuando examinamos el mundo egipcio se tiene la sensación de que lo que ellos consideran que realmente mueve la historia son estos diferentes ciclos y los dioses asociados a ellos. Los seres humanos parecieran ser personajes menores al interior de ellos.

Читать дальше