Doch obwohl die Roboter längst da und aus einigen Bereichen gar nicht mehr wegzudenken sind, betrachten die meisten Menschen sie noch immer, je nach Einstellung, als Zukunftsgespenst oder Zukunftstraum. Schuld daran ist vermutlich das Bild, das wir von ihnen haben. Eigentlich verbreiten sich die Roboter rasend schnell. In der Automobilindustrie, der Medizin oder der Unterwasserforschung sind sie längst unersetzbar geworden, und täglich kommen neue Anwendungsmöglichkeiten hinzu: Roboter mit künstlicher Intelligenz, Putzroboter, Unterwasserroboter etc.

Doch in Gesprächen mit Freunden stellen wir unweigerlich fest, dass offenbar kaum jemand gemerkt hat, dass heute viel mehr Roboter im Einsatz sind als, sagen wir, vor dreißig Jahren. Woran liegt das? Meiner Meinung nach an dem Bild, das wir uns nach Hunderten Science-Fiction-Filmen und -Büchern von ihnen gemacht haben: In unserer Vorstellung ist der Roboter ein Androide mit menschlichen Zügen und Eigenschaften.

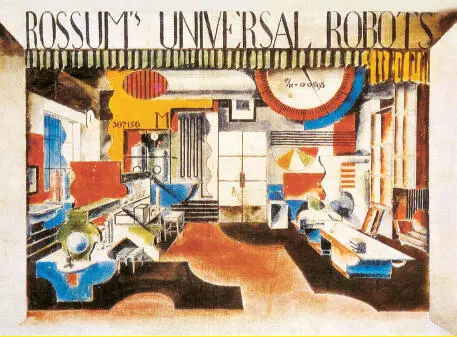

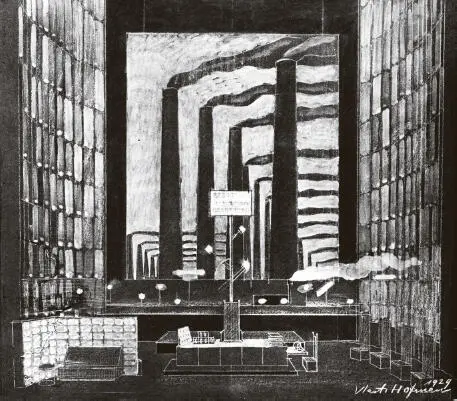

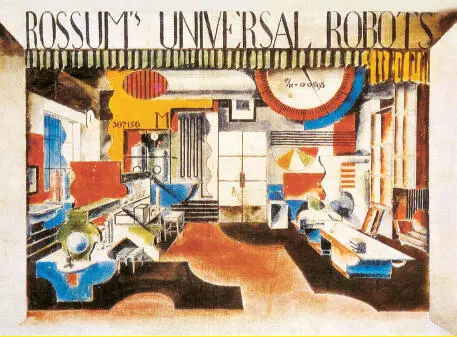

Der Begriff Roboter stammt bekanntlich aus dem Tschechischen. Dort bedeutet robota schwere Arbeit oder Zwangsarbeit – im Polnischen heißt der Arbeiter robotnik. Der Begriff tauchte erstmals 1920 in dem Kollektivdrama R.U.R. – Rossum’s Universal Robots des tschechischen Autors Karel Čapek auf, von wo er sich ebenso schnell verbreitete wie die Vorstellung, die damit einherging. Die künstlichen Arbeiter in Čapeks Drama, die dem Menschen das Leben erleichtern sollten, waren aber eigentlich Replikanten, also humanoides Personal. Doch höchstwahrscheinlich entwickelte sich daraus die allgemeine Vorstellung von einem Maschinenwesen, das im Grunde ein humanoider Sklave war, ein vereinfachtes Abbild des Menschen. Schon kurze Zeit später, 1927, sollte das expressionistische Meisterwerk Metropolis von Fritz Lang die Vorstellung vom Roboter als Maschinenmenschen dann für alle Zeiten zementieren. Aber wer sagt denn, abgesehen von Literatur und Film, dass ein Roboter unbedingt wie ein Mensch aussehen muss?

Der menschenähnliche Roboter wirkt aber wohl auch darum so attraktiv, weil er suggeriert, dass wir dadurch menschliches Handeln ersetzen, erweitern oder verbessern würden. Im Grunde war der Mensch bei der Entwicklung seiner Werkzeuge immer bemüht, sich selbst zu kopieren – oder zumindest seinen tierischen Körperaufbau. Nehmen wir etwa den Computer, den Inbegriff der Moderne. Auf den ersten Blick scheint er uns keineswegs zu ähneln, und doch folgt er einem uralten Muster: Ein Prozessor verwaltet, ähnlich wie das Gehirn, Hardware, Peripherie, Festplatte, Arbeitsspeicher, Grafik- und Audiokarten, also sozusagen die in Schlüsseltechnologien umgewandelten Funktionen unserer Organe. Was der Mensch konstruiert und baut, gründet meist mehr oder weniger offensichtlich auf derselben Architektur: Ein «denkendes Gehirn» steuert die «ausführenden Organe». Auch unsere Gesellschaften sind nach diesem Muster aufgebaut.

Doch glücklicherweise geht man seit einigen Jahren bei der Planung und Produktion neuer Materialien und Geräte immer öfter von einem neuen Ansatz aus: der sogenannten Bioinspiration. Sie lässt sich bei der Entwicklung technischer Lösungen von der Natur anregen. Allerdings ist das gar nicht so neu: Schon Leonardo da Vinci (1452 – 1519) griff häufig darauf zurück. So etwa bei seinem «Ritterautomaten» von 1495, dem ersten humanoiden Roboter. Wie man Leonardos Notizen im Codex atlanticus und anderswo entnehmen kann, konnte der Automat aufstehen, Kopf und Arme bewegen, den Mund öffnen und Laute hervorbringen. Der Ritterautomat war höchstwahrscheinlich für ein pompöses Fest am Mailänder Hof der Sforza bestimmt. Auf jeden Fall aber war er von der Natur inspiriert und basierte auf Leonardos anatomischen Studien, wie etwa der berühmten Feder- und Tuschezeichnung Der vitruvianische Mensch.

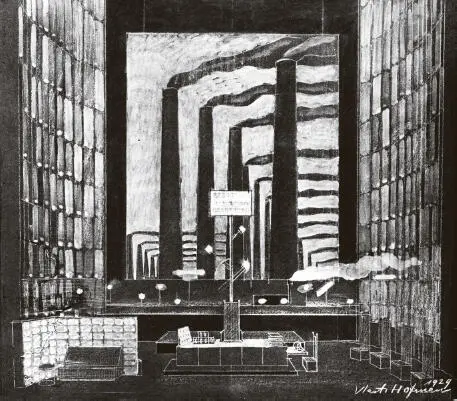

Das Bühnenbild von Rossum’s Universal Robots. Das Science-Fiction-Stück wurde 1921 in Prag ufgeführt.

Das Büro von Domin, dem Demiurgen und Protagonisten des Stücks, in einer Zeichnung von Vlastislav Hofman.

Die Bioinspiration hat also in der Roboterentwicklung für frischen Wind gesorgt. Und mittlerweile dient nicht nur der Mensch als Vorbild. In der Tierwelt nach Lösungen zu suchen, die man erforschen und nachahmen kann, ist zu einer wahren Goldgrube geworden. Seit einigen Jahren experimentiert man zunehmend mit Animaloiden und Insektoiden, ja selbst Roboter, die Salamander, Esel oder sogar Kraken nachahmen, scheinen vielversprechend. Wenn ein Unterwasserroboter Gegenstände greifen und bewegen soll, ist es zweifellos klug, sich an den intelligenten Oktopustentakeln zu orientieren. Und für einen Amphibienroboter, der problemlos zwischen Wasser und Land wechseln soll, kann man wohl kein besseres Vorbild als den Salamander wählen. Doch scheint sich die Bioinspiration bisher völlig auf das Tierreich zu beschränken. Und was ist mit den Pflanzen? Tja. Offenbar glaubt keiner, dass sie hier eine große Rolle spielen könnten.

Ich sehe das allerdings anders. Meiner Meinung nach gibt es viele gute Gründe, sich bei technologischen Entwicklungen am Pflanzenreich zu orientieren. Pflanzen haben einen sehr geringen Energiebedarf, führen passive Bewegungen aus, sind modular aufgebaut, besitzen – im Gegensatz zur zentralisierten tierischen Intelligenz – eine verteilte Intelligenz und verhalten sich wie Kolonien. Wer nach etwas Robustem, energetisch Nachhaltigem und unglaublich Anpassungsfähigem sucht, wird auf unserer Erde kein besseres Vorbild als die Pflanzen finden.

Warum ausgerechnet die Pflanzen?

Nun denken Sie vielleicht: «Das meint der doch nicht ernst? Roboter, die sich Pflanzen zum Vorbild nehmen? Wozu das denn?» Fassen wir noch mal zusammen: Pflanzen sind mehrzellige, eukaryotische Organismen, die Fotosynthese betreiben und, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aus einem oberirdischen Teil und einem Wurzelapparat bestehen. Weil sie ortsgebunden sind und sich notgedrungen an die wechselhaften Umweltbedingungen vor Ort anpassen müssen, haben sie die Fähigkeit entwickelt, sich wachsend in eine geeignete Richtung zu bewegen, sind also außergewöhnlich flexibel.

Bekanntlich fasst man die pflanzlichen Bewegungen unter dem Begriff Tropismus zusammen: Das deutliche Richtungswachstum der pflanzlichen Organe, insbesondere der Wurzeln, ist eine Reaktion auf Umweltreize wie Licht (Fototropismus), Schwerkraft (Gravitropismus), Berührung (Thigmotropismus), Feuchtigkeitsdifferenzen (Hydrotropismus), Sauerstoff (Aerotropismus) oder elektrische Felder (Elektrotropismus).

Neben diesen allgemein bekannten Tropismen kennen wir dank der Forschung an meinem Institut seit Kurzem auch den Phonotropismus, das von einer Lautquelle gesteuerte Pflanzenwachstum. Die Pflanze kann mithilfe der verschiedenen Tropismen in einer feindlichen Umgebung überleben und mit ihren Wurzeln, die für Nahrung und Stabilität sorgen, den Boden besiedeln. Häufig übertrifft der Wurzelstock hinsichtlich Masse und Länge sogar die Baumkrone, und manchmal erreicht er geradezu unvorstellbare Ausmaße.

Und um die Absorptionsfläche der Wurzeln noch erheblich zu erhöhen, bedient sich die Pflanze desselben Tricks wie Dido, die mythische Gründerin von Karthago. Wie die Sage zu berichten weiß, versprach der Numidierherrscher Iarbas der Königin nach ihrer Flucht aus Tyros so viel Land, wie sie mit einer Kuhhaut bedecken konnte. Offenbar wollte er sie hereinlegen. Doch Dido wusste sich zu helfen: Sie schnitt die Kuhhaut in sehr schmale Streifen, legte diese aneinander und steckte so den Hügel ab, auf dem dann Karthago entstehen sollte. Analog dazu kommt eine Weizenpflanze durch die Gesamtlänge ihrer Wurzelhaare auf ein Längenwachstum von über 20 Kilometer – obwohl sämtliche Wurzelhaare in ein einziges Würfelchen von 1,5 Zentimeter Kantenlänge passen würden.

Читать дальше