Mir wurde bewusst, dass ich ganz allein war. Meine Brüder hatten eine Zeit lang in Pittsburgh studiert, waren aber nach ihren Examen weggezogen. Ich hatte keine Frau mehr, und meine Beziehung mit Anna war noch ganz frisch; sie würde mich sicher verlassen, denn wer wollte schon einen Partner, der mit 31 Jahren zum Sterben verurteilt ist? Ich sah mich selbst als ein Stück Holz, das den Fluss hinuntertrieb und plötzlich ans Ufer geschwemmt wurde, in einer Pfütze stehenden Wassers liegen blieb. Ich würde es nie bis zum Ozean schaffen. Durch einen Schicksalsschlag saß ich an einem Ort fest, mit dem mich nichts verband. Ich würde mutterseelenallein in Pittsburgh sterben.

Während ich dalag und grübelnd dem Rauch meiner kleinen indischen Zigarette nachsah, geschah etwas Merkwürdiges. Ich wollte nicht schlafen. Ich hing meinen Gedanken nach und hörte, wie sich in meinem Hinterkopf plötzlich eine leise Stimme zu Wort meldete – ruhig und bestimmt, voller Überzeugung und Klarheit, mit einer Gewissheit, die ich von mir nicht kannte. Das war nicht ich, aber es war definitiv meine Stimme. Gerade, als ich mir immer wieder sagte: »Das kann nicht sein, das kann mir unmöglich passieren«, erklärte die Stimme: »Weißt du was, David? Natürlich ist es möglich, und es ist nicht so schlimm.« Etwas geschah mit mir, etwas Erstaunliches und Unbegreifliches. Von diesem Augenblick an war ich nicht mehr wie gelähmt. Es lag doch auf der Hand: Ja, es war möglich. Wir alle müssen sterben. Viele andere hatten diese Erfahrung vor mir gemacht, es war nichts Besonderes. Es war nichts falsch daran, menschlich und damit sterblich zu sein. Mein Gehirn hatte ganz allein einen Weg gefunden, mich zu beruhigen und zu trösten. Später, als mich wieder Angst überkam, musste ich lernen, meine Gefühle im Zaum zu halten. Aber in jener Nacht konnte ich einschlafen, und am nächsten Tag war ich in der Lage, zur Arbeit zu gehen und die notwendigen Schritte einzuleiten, um mich meiner Krankheit und meinem Leben zu stellen.

KAPITEL 2

WIE ENTKOMMT MAN DER STATISTIK?

STEPHEN JAY GOULD WAR PROFESSOR für Zoologie, ein Spezialist für Evolutionstheorie an der Harvard University. Er war außerdem einer der einflussreichsten Wissenschaftler seiner Generation und galt bei vielen wegen seiner umfassenden Theorien zur Entwicklung der Arten als »zweiter Darwin«.

Im Juli 1982 erfuhr er im Alter von 40 Jahren, dass er ein Mesotheliom in der Bauchhöhle hatte, eine seltene und bösartige Krebsform, deren Entstehung man vor allem dem Kontakt mit Asbest zuschreibt. Nach der Operation bat er seine Ärztin, ihm die besten Fachartikel über Mesotheliome zu nennen. Bis dahin war die Onkologin immer sehr offen zu ihm gewesen, doch jetzt antwortete sie ausweichend, die medizinische Literatur biete nichts wirklich Stichhaltiges zum Thema. Aber einen Wissenschaftler von Goulds Format daran hindern zu wollen, die Veröffentlichungen zu einem Thema zu studieren, das ihn selbst betrifft, ist ein wenig so, wie Gould später schrieb, als würde man »dem Homo sapiens, dem Primaten mit dem stärksten Geschlechtstrieb, empfehlen, keusch zu leben«.

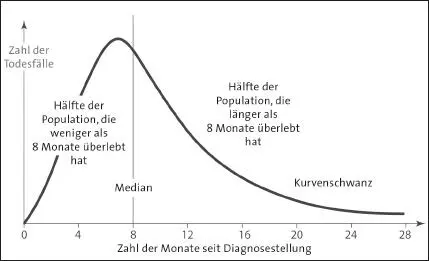

Gould ging schnurstracks vom Krankenhaus zur Universitätsbibliothek und setzte sich mit einem Stapel aktueller medizinischer Fachzeitschriften an einen Tisch. Eine Stunde später verstand er, warum die Ärztin ihm ausgewichen war. Die wissenschaftlichen Studien ließen keinen Zweifel: Ein Mesotheliom war »unheilbar«, die mediane Überlebenszeit lag bei acht Monaten ab Diagnose, das heißt, dass die Patienten durchschnittlich noch acht Monate lebten. Wie ein Tier, das plötzlich in die Klauen eines Raubtiers geraten ist, spürte Gould Panik in sich aufsteigen. Eine gute Viertelstunde lang waren Körper und Geist wie betäubt.

Schließlich gewann seine naturwissenschaftliche Ausbildung die Oberhand und rettete ihn vor der Verzweiflung. Immerhin hatte er fast sein ganzes Leben damit verbracht, Naturphänomene zu studieren und in Zahlen auszudrücken. Und eins hatte er dabei gelernt: In der Natur gibt es kein Gesetz, das universell gültig ist; Abweichung ist die Grundlage allen Lebens. In der Natur ist ein Median (oder Zentralwert) eine Abstraktion, ein »Gesetz«, das der Mensch auf eine Vielzahl von Einzelfällen anwendet. Aber für Gould als Individuum stellte sich die Frage, wo er selbst in der Variationsbreite der Zahlen lag.

Die Tatsache, dass der Median der Überlebensdauer acht Monate betrug, bedeutete, so überlegte Gould, dass die Hälfte der Personen mit Mesotheliom schon vor Ablauf der acht Monate starb. Damit lebte die andere Hälfte länger als acht Monate. Aber zu welcher Hälfte gehörte er? Er war jung, rauchte nicht, war (abgesehen vom Krebs) bei guter Gesundheit, sein Tumor war in einem frühen Stadium diagnostiziert worden, und er konnte auf die beste medizinische Versorgung zählen. Erleichtert kam Gould zu dem Schluss, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach zur vielversprechenden Hälfte gehörte. So weit, so gut.

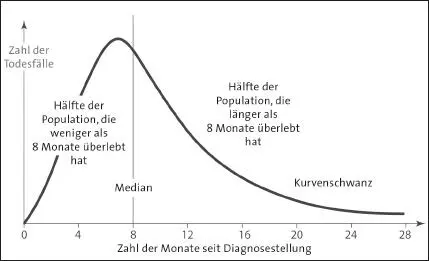

Dann fiel ihm noch etwas viel Wichtigeres auf. Alle Kurven, mit denen man die Lebenserwartung eines Patienten darstellt (die sogenannten »Überlebenskurven«), haben die gleiche asymmetrische Form: Laut Definition konzentriert sich die Hälfte der Fälle auf die linke Kurvenseite mit einer Überlebenszeit von null bis acht Monaten, während die andere Hälfte auf der rechten Seite natürlich über die acht Monate hinausreicht. Die Kurve, die »Verteilung«, wie es in der Statistik heißt, hat einen langen Schwanz, der sich über eine erhebliche Zeitspanne erstrecken kann.

Fieberhaft suchte Gould in den Zeitschriften nach einer vollständigen Überlebenskurve für Patienten mit Mesotheliom. Als er schließlich fündig wurde, stellte er fest, dass sich die Verteilung über mehrere Jahre hinzog. Das hieß, selbst wenn der Median der Sterblichkeit bei acht Monaten lag, gab es am Ende der Verteilung eine kleine Zahl Patienten, die jahrelang mit der Krankheit gelebt hatten. Gould sah keinen Grund, warum er nicht in den hinteren Bereich der Verteilung fallen sollte, und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus.

Abbildung 1: Überlebenskurve bei einem Mesotheliom, wie sie Stephen Jay Gould vor sich sah.

Diese Entdeckung verlieh Gould neuen Mut, und der Biologe in ihm kam zu einer dritten Schlussfolgerung, die genauso wichtig wie die beiden vorherigen war: Die vorliegende Überlebenskurve berücksichtigte Personen, die 10 oder 20 Jahre zuvor behandelt worden waren. Sie hatten die damals zur Verfügung stehende Therapie erhalten, unter den damaligen Bedingungen. Doch auf einem Gebiet wie der Krebsforschung sind zwei Faktoren einem ständigen Wandel unterworfen: die üblichen Behandlungsformen und unser Wissen darüber, was der Patient zur Unterstützung der Therapie tun kann. Wenn sich die Bedingungen ändern, ändert sich auch die Überlebenskurve. Mit einer neuen Behandlungsmethode und ein bisschen Glück würde Gould vielleicht zu einer neuen Kurve mit einem höheren Median gehören, die viel weiter nach rechts gehen würde, vielleicht bis zu einem natürlichen Tod im hohen Alter. I

Stephen Jay Gould starb 20 Jahre später an einer anderen Krankheit. Er hatte Zeit gehabt, eine bewundernswerte wissenschaftliche Karriere zu verfolgen, und erlebte zwei Jahre vor seinem Tod noch die Veröffentlichung seines Opus magnum, The Structure of Evolutionary Theory . Er hatte 30-mal länger gelebt, als die Onkologen vorhergesagt hatten.

Aus der Geschichte dieses großartigen Naturwissenschaftlers lässt sich eine ganz einfache Schlussfolgerung ziehen: Statistiken sind Informationen, kein Todesurteil. Wenn man Krebs hat und gegen sein Schicksal kämpfen will, sollte man den Blick auf den hinteren, vielversprechenderen Teil der Kurve richten.

Читать дальше