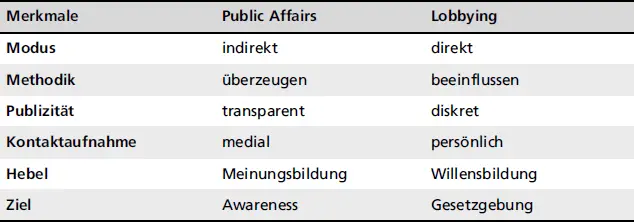

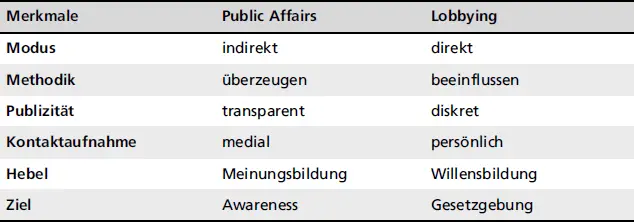

Ist Public Affairs also letztlich Public Relations für eine politische Zielgruppe? In der Literatur gibt es viele Versuche, die beiden Begriffe Public Affairs und Public Relations inhaltlich voneinander scharf abzugrenzen. Dabei kommen Praxis und Wissenschaft überein, dass PR im Kern die Beziehung mit Öffentlichkeiten pflegt und entwickelt, die für die entsprechende Organisation von Bedeutung sind. Public Affairs ist dann eben jener Teilbereich der Kommunikation, der sich vornehmlich an Politik und Öffentlichkeit richtet, um die Politik im Sinne eigener Interessen zu informieren und somit mittelbar zu beeinflussen. Beides wird aber in der Regel deutlich vom Lobbying separiert: Wenn man unter Public Affairs die Außenpolitik eines Unternehmens versteht, wäre Lobbying als Versuch gezielter Einflussnahme eher mit der direkten Diplomatie zu vergleichen. Diese Ansätze können sich aber methodisch ergänzen und gehen in der Praxis bisweilen Hand in Hand: Am besten funktioniert Lobbying dann, wenn es auf der Basis von langfristigen Public Affairs aufbaut. Die Methoden und Funktionsweise beider Disziplinen sind in folgender Tabelle gegenübergestellt (  Tab. 1.1).

Tab. 1.1).

Tab. 1.1: Methoden und Funktionsweise von Lobbying und Public Affairs in Gegenüberstellung

MerkmalePublic AffairsLobbying

Auch wenn sich die Disziplinen begrifflich gut trennen lassen, ist der Übergang im praktischen Alltagshandeln oftmals fließend. Das hängt auch entscheidend davon ab, welche Funktion im jeweiligen Unternehmen mit diesen Aufgaben betraut ist.

Wie steht es um die organisatorische Aufhängung und Bedeutung der Public Affairs in Gesundheitsunternehmen? Die politische Kommunikation und »Außenpolitik« des Unternehmens nimmt heute einen besonderen Stellenwert ein. Vorstände, Geschäftsführer und PR-Fachleute müssen immer öfter mit immer mehr Gruppen immer intensiver kommunizieren. Strategische Kommunikation mit diesen Zielgruppen, verstanden als Politik-Management, will wissen, was um einen herum passiert, um Handlungsoptionen zu wahren für politische Einflussnahme (eben das markiert dann den Übergang zum Lobbying) oder um intern Veränderungsprozesse anzustoßen. Dafür gibt es im Organigramm der meisten Unternehmen der Gesundheitswirtschaft und der Krankenhäuser ganz offensichtlich noch keinen festen Ansprechpartner, es ist eine der vielen Aufgaben, die eine Geschäftsführung zusätzlich abarbeitet oder die im Bereich der Unternehmenskommunikation oder der Medizinstrategie verortet sind. Dabei sollte nicht übersehen werden: Public Affairs benötigt einen systematischen Ansatz, der in weiten Teilen – wie noch zu zeigen sind wird – Daten- und Informationssammlung bedeutet. Ein operatives Tagesgeschäft also, das man der Geschäftsführung nicht zusätzlich aufbürden sollte. Hier braucht es eine organisatorische Anbindung an einen Funktions- oder Stabsbereich. Die persönliche und direkte Auseinandersetzung mit Entscheidern aus Politik und Verbänden hingegen sollte stets Chefsache sein und bleiben.

Einige Hinweise zum rechtlichen Rahmen, in dem wir uns mit diesen Ansätzen bewegen. Während für Public Affairs im Allgemeinen dieselben rechtlichen Spielregeln wie im Falle konventioneller Public Relations gelten, ist Lobbyismus als Durchsetzung unternehmerischer Interessen im politischen Prozess auch rechtlich zunächst legitimationsbedürftig. Ein spezielles PR-Recht gibt es in Deutschland nicht. Es finden sich aber eine Vielzahl rechtlicher Normierungen, die auch für das PR-Management von zentraler Bedeutung sind: Das sind neben der Medienordnung mit dem Landespresserecht vor allem die Regelungen des Verbraucherschutzes, aber auch die Grundrechte wie das Recht am eigenen Bild oder der Datenschutz. Die Idee des Verbraucherschutzes als Anlegerschutz macht vor allem viele Vorgaben für Investor Relations. Darüber hinaus sind die sich permanent fortschreibenden rechtlichen Rahmenbedingungen rund um den Bereich digitaler Medien ein wichtiger Bereich, der bis hin zu so einfachen Anforderungen wie der Impressumspflicht reicht, die die rechtliche Sensibilität des PR-Managements erhöhen sollten. Das Lobbying ist dabei hingegen einerseits verfassungsrechtlich geschützt, andererseits durch einen Rechtsrahmen begrenzt, der sich aus dem Straf- und Organisationsrecht ergibt. Eine Reihe von Grundrechten legitimieren es, allen voran Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes: »Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.« Der Lobbyist kann sich hier in seiner Aufgabe als Meinungsübermittler als verfassungsrechtlich geschützt betrachten. Ferner kann er sich auf die Pressefreiheit oder, wenn er koalitionszweckbezogen lobbyiert, auch Artikel 9 des Grundgesetzes berufen. Faktisch sind der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit auf Bundesebene weit fortgeschritten und die Bereiche der Interessenvertreter und der Administration mittlerweile sehr eng verzahnt. Neben Beamten und Angestellten arbeiten seit mehreren Jahren auch externe Mitarbeiter in deutschen Bundesministerien. Dabei handelt es sich nicht um klassische freie Mitarbeiter, die von den Behörden finanziert werden, sondern um Personal aus der Privatwirtschaft, aus Verbänden und Interessengruppen, die weiterhin Angestellte ihres eigentlichen Arbeitgebers bleiben und von diesem bezahlt, aber zeitweilig in Bundesministerien tätig sind. Teilweise geschieht dies im Rahmen eines seit 2004 etablierten Personalaustauschprogramms, teilweise in Formen, die in Veröffentlichungen der Bundesregierung mit »externe Mitarbeiter«, »Entsendung« und »Abordnung« bezeichnet werden. Rechtliche Grundlage des Einsatzes von Lobbyisten in Ministerien ist die »Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Einsatz von außerhalb des öffentlichen Dienstes Beschäftigten (externer Personen) in der Bundesverwaltung vom 17. Juli 2008«. Ein Sonderfall ist der Einsatz von Vertretern der gesetzlichen Krankenkassen im Bundesgesundheitsministerium, weil es dafür in §30 Sozialgesetzbuch IV eine eigene gesetzliche Grundlage gibt. Diese Verwaltungsvorschrift erlaubt den Einsatz externer Personen im Rahmen eines transparenten Personalaustausches zwischen der Bundesverwaltung und der Privatwirtschaft sowie Einrichtungen aus Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft oder wenn die Verwaltung nicht über Fachwissen verfügt, das für die Erfüllung spezifischer Aufgaben notwendig ist, oder schließlich, wenn im Haushaltsplan für diesen Zweck ausdrücklich Mittel bereitgestellt sind. Der Status als externe Person soll grundsätzlich bei allen dienstlichen Innen- und Außenkontakten deutlich gemacht werden. Den externen Personen ist es dabei dem Wortlaut der Vorschrift nach aber nicht gestattet, länger als sechs Monate eingesetzt sowie in folgenden Bereichen beschäftigt zu werden.

• Formulierung von Gesetzesentwürfen und anderen Rechtsetzungsakten,

• leitende Funktionen,

• Funktionen im Leitungsbereich und in zentralen Kontrollbereichen,

• Funktionen mit abschließender Entscheidungsbefugnis,

• Funktionen, deren Ausübung die konkreten Geschäftsinteressen der entsendenden Stelle unmittelbar berührt,

• Funktionen im Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge.

Offenkundig bietet der Gesetzgeber Lobbyisten also weitreichende Befugnisse, um Branchenwissen und Interessen auf legitimiertem und legalem Wege in den politischen Prozess einzuspeisen. Selbstredend ist die Grenze zum Strafrecht eine Grenze, die peinlich genau zu beachten ist, es gibt keinen fließenden Übergang zwischen Lobbying und Korruption, sondern einen kategorialen Unterschied: Seit der Neuerung im September 2014 ist der Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung wie folgt definiert: »Wer als Mitglied einer Volksvertretung des Bundes oder der Länder einen ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er bei der Wahrnehmung seines Mandates eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer einem Mitglied einer Volksvertretung des Bundes oder der Länder einen ungerechtfertigten Vorteil für dieses Mitglied oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass es bei der Wahrnehmung seines Mandates eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse.« Der Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung ist dem Wortlaut nach eng gefasst (Hoven 2013, S. 34, ferner Richter 1997). Ein strafbares Verhalten liegt vor, wenn der oder die Abgeordnete »im Auftrag oder auf Weisung« handelt. Das ist im Einzelfall schwer nachzuweisen. Deswegen steht das Gesetz weiterhin in der Kritik von NGOs wie Lobbycontrol, Transparency International und Abgeordnetenwatch. Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt an § 108e StGB: Sogenannte Dankeschön-Spenden (direkte Spenden an Abgeordnete nach § 44a, Abs. 2 des Abgeordnetengesetzes) sind nur dann strafbar, wenn nachgewiesen werden kann, dass sie vor der gewünschten Handlung des Mandatsträgers als Gegenleistung vereinbart wurden. Der strafrechtliche Begriff der Korruption ist auf EU-Ebene im Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechlichkeit, an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind (ABL. C195/1997), definiert.

Читать дальше

Tab. 1.1).

Tab. 1.1).