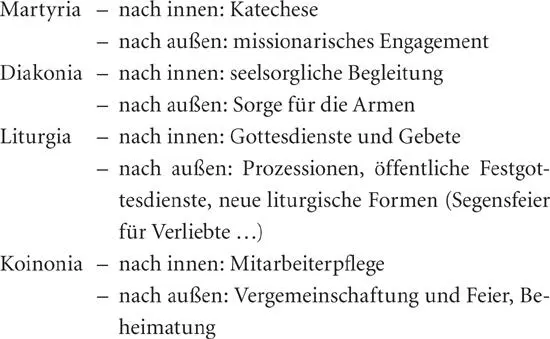

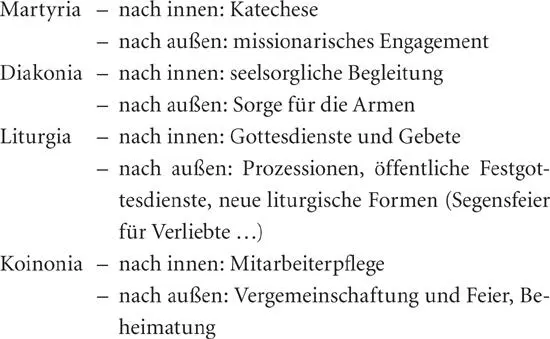

Auf diese Weise lassen sich alle vier kirchlichen Wesensvollzüge ausdifferenzieren. Man erhält auf diese Weise ein gewisses Anforderungsprofil, was Kirche leisten soll, ja muss, wenn sie dem Anspruch gerecht werden will, ihr Wesen nicht nur in Teilaspekten, sondern möglichst in Gänze darzubieten. Man könnte das im Einzelnen so beschreiben:

Das Problem eines solchen Anforderungsprofils ist nun allerdings, dass die meisten Pfarrgemeinden heutigen Zuschnitts ihm nicht (oder nicht mehr) gerecht werden dürften. Dies könnte zumindest nahelegen, dass der theologische Anspruch der Pfarrei, das Ganze der Kirche auf lokaler Ebene zu verwirklichen, unter den heutigen Bedingungen nicht mehr in den bisherigen Pfarreigrenzen realisiert werden kann. In der uns gewohnten Sicht der Dinge tragen wir dem ja auch bereits Rechnung und antworten darauf mit der verstärkten Kooperation zwischen den Pfarrgemeinden. Wo der Firmkurs von einer Pfarrgemeinde nicht mehr getragen werden kann, da erleben wir, dass die Kooperation im Pastoralen Raum, in der Pfarreiengemeinschaft (oder wie die Terminologie in den einzelnen Diözesen auch lauten mag) durchaus befriedigende Ergebnisse liefert. Dennoch: Es ist etwas anderes, ob ich eine solche Kooperation gleichsam als Notlösung betrachte gegenüber einem leider gegenwärtig nicht zu erreichenden Ideal der Selbständigkeit oder ob ich, ausgehend von der größer gedachten Pfarrei, ganz selbstverständlich davon ausgehen kann, dass nicht in jeder Teilgemeinde dieser Pfarrei das Ganze des kirchlichen Lebens repräsentiert sein kann oder braucht.

Statt also ein Ideal von Gemeinde zu formulieren und anschließend Entschuldigungen zu suchen, warum dieses Ideal gegenwärtig nur unvollkommen erreicht werden kann, auf dass die Lahmen und Blinden sich der Not gehorchend zusammentun müssen und sich gegenseitig in ihren Schwächen stützen und einander an ihren Stärken teilhaben lassen, schlage ich doch sehr entschieden vor, gleich von vornherein von der größer verstandenen Einheit her zu denken. Die Gemeinde vor Ort ist dann nicht defizitär, weil es von ihr gar nicht erst erwartet werden kann, dass sie alles kann. Das ist alles andere als bloß eine Umetikettierung, nach der sich in den neuen Flaschen immer noch der alte Wein verbirgt. Es geht vielmehr darum zu erkennen, dass unsere gegenwärtigen Gemeinden keineswegs zuallererst schwach und defizitär sind. Im Gegenteil: Sie dürfen sich als Teil des Ganzen selbstbewusst als unverzichtbar erkennen, weil die neue Pfarrei aus ihnen lebt und ohne sie nicht leben könnte.

Darum sprechen wir in unseren Diskussionen von der neuen Pfarrei als von einer „Pfarrei neuen Typs“. Sie ist etwas anderes als eine räumlich und von der Katholikenzahl her größer gedachte Pfarrgemeinde klassischer Vorstellung. So gibt es in der „Pfarrei neuen Typs“ nicht per se den einen Gottesdienst, in dem sich alle Gemeindemitglieder als Gemeinschaft erfahren können, wie es Weihnachten, Ostern, Fronleichnam oder ein Gottesdienst zum Pfarrfest für uns gute Gewohnheit gewesen sind. In der „Pfarrei neuen Typs“ gibt es für einen solchen Gottesdienst in der Regel überhaupt keinen geeigneten Kirchenraum. Es wird auch keinen Sinn machen, ein Dankeschönfest für Ehrenamtliche auf Ebene der neuen Pfarrei zu feiern. Schon an praktischen Fragen (Größe des Gemeindesaals) würde man wahrscheinlich scheitern. Die neue Pfarrei wird und muss also aus und in den Gemeinden leben. Dort wird entscheidend der Ort sein, wo man Nähe und Beheimatung erfährt – oder eben auch nicht. Die Pfarrei als solche wird nur für die wenigsten die emotionale Heimat werden. Ihre Bedeutung besteht darin, den Gemeinden einen stabilen theologischen und organisatorischen Rahmen zu bieten und dafür zu sorgen, dass Kommunikation und Miteinander gelingen können.

Damit ist aber auch bereits die Spur gelegt, durch wen künftig die Dimension der Nähe in der Kirche erfahrbar werden soll: Es wird nicht in erster Linie der Pfarrer sein können und nur sehr eingeschränkt die hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nähe wird erfahrbar werden, wo die Gemeindemitglieder selbst zu Subjekten der Seelsorge werden. Das bedeutet natürlich, dass das gemeindliche Leben an vielen Stellen anders aufgebaut sein muss als heute gewohnt. Ein Kommunionkurs, der von Ehrenamtlichen selbst getragen werden können soll, muss so gestaltet sein, dass man dafür nicht wöchentlich zu Büroöffnungszeiten im Pfarrbüro präsent sein muss, weil die organisatorischen Anforderungen so hoch sind, dass sie einen ehrenamtlich Tätigen völlig überfordern. Auch müssen die pädagogischen und theologischen Anforderungen an die Katechetinnen und Katecheten an deren Kompetenzen und Möglichkeiten angepasst sein.

Vieles muss wahrscheinlich einfacher gestaltet werden. „Niveauverlust!“ rümpfen jetzt vielleicht manche die Nase. Aber mit Blick auf die absehbare Entwicklung beim Priesternachwuchs wie bei den übrigen Seelsorgsberufen kann man nur dagegenhalten: Wer nicht will, dass in zehn Jahren gar keine Erstkommunionvorbereitung in den Gemeinden stattfinden kann, der arbeite tunlichst in der nächsten Dekade daran, wie ein entsprechendes katechetisches Niveau in den Gemeinden aufgebaut werden kann. Im Bild gesprochen: Priestern wie hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt künftig weniger die Rolle des Spielers als die des Trainers (mindestens des Spielertrainers) zu. Sie müssen weniger selber agieren, als zunehmend andere zum Agieren befähigen und sie in ihrer Arbeit begleiten.

5. Die Eine, Heilige, Katholische und Apostolische Kirche: Was Kirche ist

Von Andreas Unfried

Neben der pastoraltheologischen Sicht auf Kirche und Gemeinde gibt es von alters her jenes Verständnis von Kirche, wie es sich im Glaubensbekenntnis ausdrückt: Ich glaube die „eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“. Auch aus diesem Verständnis können für den Aufbau von „Pfarreien neuen Typs“ wertvolle Einsichten gewonnen werden. Darum soll hier wenigstens kurz diese Perspektive eingebracht werden.

Die Kirche ist die „eine“ – und damit jede Form von Kirchenspaltung eine offene Wunde am Leib der Kirche. Sie ist als die eine aber auch nicht verstehbar als das Projekt einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe oder Schicht. Als die eine Kirche darf sie sich nicht zufriedengeben mit einer Verengung auf bestimmte gesellschaftliche Milieus. Der gegenwärtige Trend zur „Verkernung“ unserer Gemeinden bedroht die Kirche darum ganz unmittelbar in ihrem theologischen Wesenskern. Will man dem begegnen und Kirche wieder öffnen auf verlorengegangene Milieus hin, dann wird man gut daran tun, die Grenzen der Pfarrei immerhin so groß zu ziehen, dass es eine realistische Chance dafür gibt, dass sich in einer solchen Pfarrei verschiedene gesellschaftliche Milieus nebeneinander entwickeln können. Natürlich muss es für verschiedene gesellschaftliche Milieus auch unterschiedliche Orte und Ansprechpartner, Angebote und Entwicklungsmöglichkeiten geben, was für eine je individuelle Profilierung von Gemeinden und Kirchorten spricht. Nicht überall muss es blühende Jugendarbeit geben, aber wo man auf Jugendarbeit setzt, sollen Jugendliche sich auch in den Räumen (auch in den Kirchenräumen) zu Hause fühlen. Nicht jede Gemeinde braucht einen guten Kirchenchor. Aber wo man auf die geistliche Prägekraft der Kirchenmusik setzt, da sollten Kulturliebende und Kulturschaffende ein Klima vorfinden, wo sie sich gerne beheimaten. Im Gesamt dieser teilweise sehr unterschiedlichen Kulturen mag dann ein Bild davon entstehen, was mit der Einheit der Kirche (und der Einheit der Pfarrei) gemeint ist: nämlich keine Uniformität, sondern ein pluriformes Zueinander unterschiedlicher Glaubens- und Lebensstile, die sich finden im gemeinsamen Bekenntnis des Glaubens.

Читать дальше