Da in den letzten zehn Jahren nicht nur Fernsehgeräte und Mobiltelefone rasant weiterentwickelt wurden, sondern auch Darstellungsmethoden wie die Zweiphotonenmikroskopie oder Methoden zur Analyse und zur Darstellung synaptischer Ketten im Konnektommaßstab, können heute Synapsen zum einen am lebenden Gehirn dargestellt und zum anderen in großer Anzahl analysiert werden. So ist heute allgemein akzeptiert, dass auch im Erwachsenengehirn Synapsen neu gebildet und abgebaut werden können.

»Geboren mit dem maximalen Anpassungspotential, aber einem nur unzureichend vorbereiteten Gehirn, geht es im Leben von Anfang an darum, möglichst schnell die neue Umwelt so wahrzunehmen, dass man sie internalisieren kann und selbst Teil davon wird.« (Esch, 2012, S. 66)

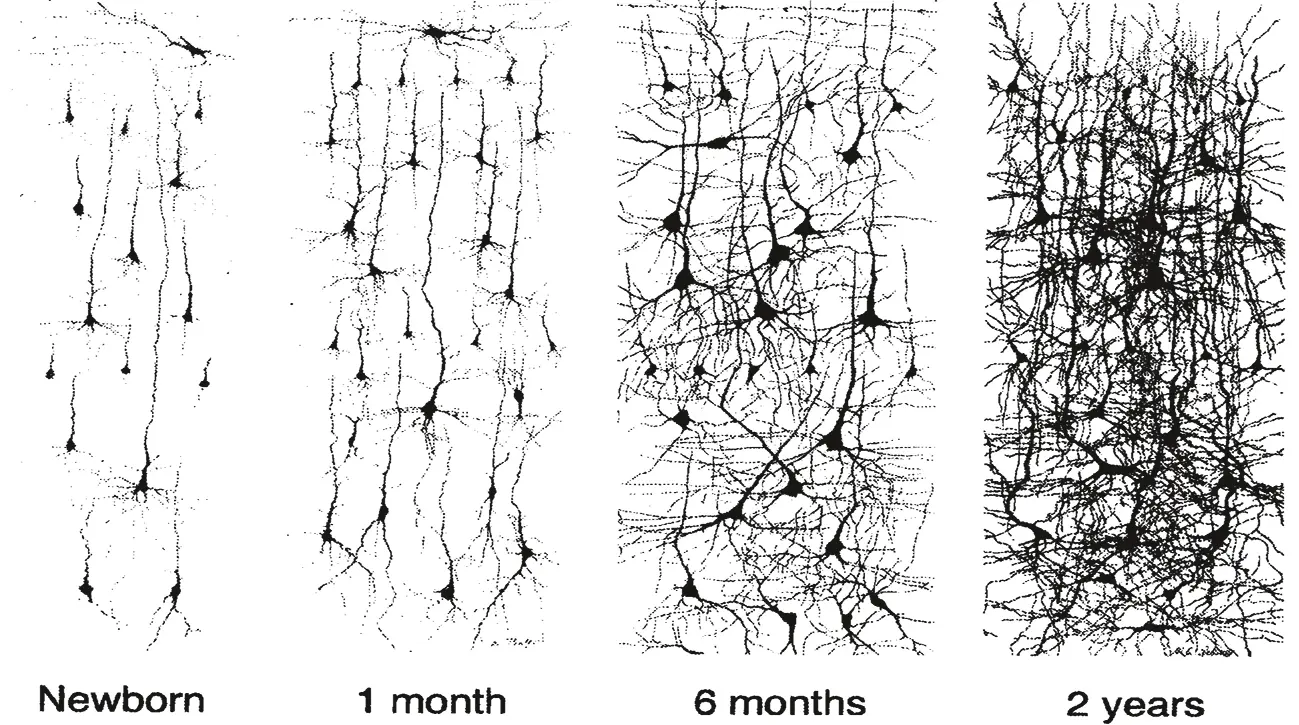

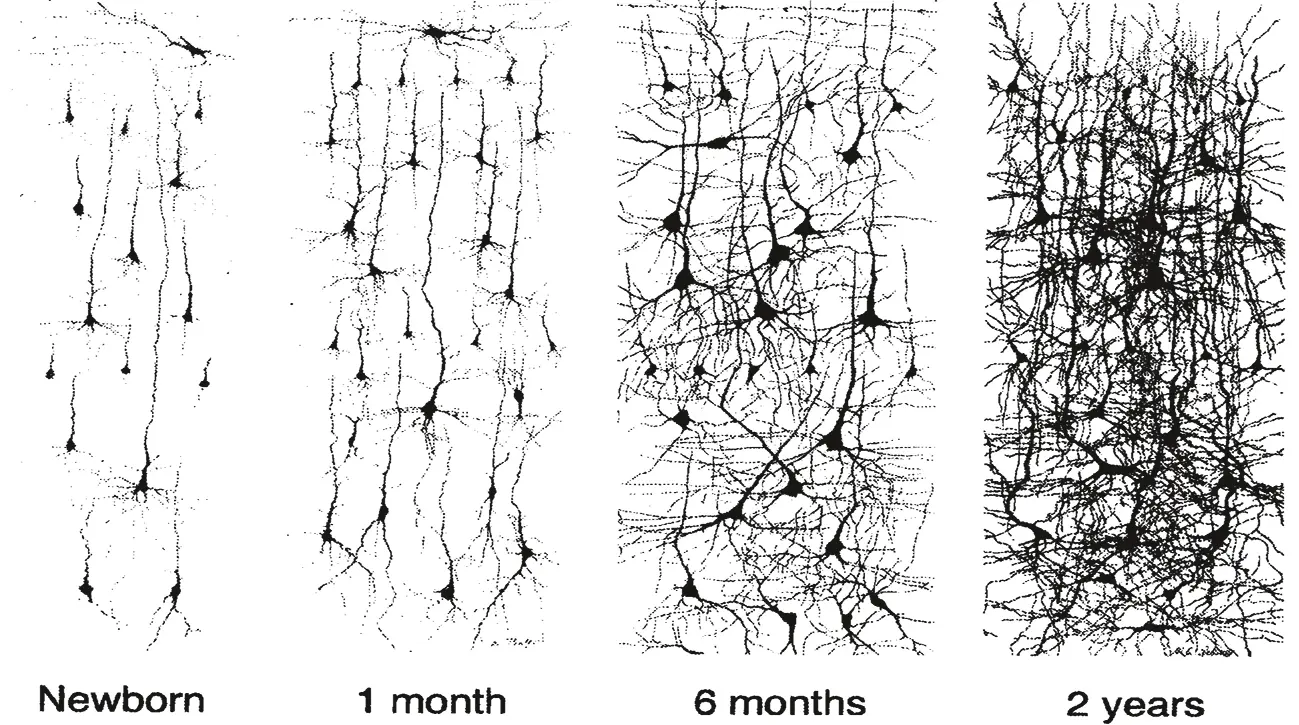

|Abb. 6| Dendritenwachstum von der Geburt bis ins Alter von zwei Jahren [3]

Doch wie schafft unser Gehirn das? Die Antwort auf diese Frage ist unmittelbar mit dem Namen Donald Olding Hebb verbunden, der 1949 in seinem Buch The Organization of Behavior: a neuropsychological approach die Hebb’sche Lernregel mit der erklärenden Kurzformel beschreibt: »what fires together, wires together«. Je häufiger zwei Neuronen gleichzeitig aktiv sind, desto häufiger werden beide aufeinander reagieren. Er gilt damit als der Entdecker der synaptischen Plastizität, der Eigenschaften von Synapsen, sich in Abhängigkeit von der Verwendung in ihren Eigenschaften zu verändern. Hier wird oft das Bild einer Veränderung eines Trampelpfades zu einer Autobahn verwendet: Bei der ersten Benutzung des Pfades ist eigentlich noch kein Weg da. Hat erst einmal der Erste einen Pfad angelegt, so wird der Zweite, der ihn nutzt, diesen durch seine Benutzung noch mehr zum Pfad ebnen usw. Allgemein ist somit die Änderung der Stärke der synaptischen Übertragung aktivitätsabhängig und kann sowohl durch morphologische als auch durch physiologische Änderungen bedingt sein. Zu dieser Neugewichtung und Neuverbindung |Abb. 6| kommt noch ein drittes Phänomen im Kleinkindalter hinzu:

»Im Gehirn eines Kleinkinds werden neue Synapsen mit atemberaubender Geschwindigkeit gebildet. Allein im Brodmann-Areal 17 werden im Alter von zwei bis vier Monaten mehr als eine halbe Million pro Sekunde erzeugt.« (Seung, 2013, S. 98; Daten von Huttenlocher, 1990)

Doch mit zunehmendem Alter werden auch Verbindungen wieder zerstört (Pruning): Bis zu Beginn des Erwachsenenalters reduziert sich dieser Spitzenwert des Kleinkindalters um 60 Prozent. (vgl. Huttenlocher/Dabholkar, 1997)

Bevor im nächsten Kapitel genauer betrachtet wird, wie sich die digitalen Technologien auf das sich entwickelnde Gehirn konkret auswirken können, soll zuvor auf das große Potenzial der modernen Neurobiologie eingegangen werden, das neben den medizinischen Implikationen im Themenspektrum Gehirn und Lernen einzuordnen ist.

Zur Jahrtausendwende erschien in den führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften eine Flut an Bildern und Artikeln zu den bildgebenden Verfahren des Gehirns. Gerade die eindrucksvollen Bilder von aufleuchtenden Gehirnregionen boten für die heutigen Medien scheinbar schnelle und einfache Erklärungen für hochkomplexe Gehirnphänomene, sodass vielerorts Kritiker »von der neuen Phrenologie sprachen. […] Zurückhaltung bei der Interpretation ist angezeigt, will man die Fehler der vergangenen zehn Jahre nicht wiederholen« (Waytz/Mason, 2013, S. 48). Anstelle einer Wissenschaft von den aufleuchtenden Gehirnregionen zur Jahrtausendwende untersuchen die modernen Neurowissenschaften in den letzten Jahren, wie Netzwerke verschiedener Gehirnregionen zusammenarbeiten. Dass das Netzwerk des Fadenwurms Caenorhabditis elegans aus 302 Neuronen mit 5.000 (chemischen) Synapsen besteht, wurde von White et al. bereits 1986 nachgewiesen, doch erweist sich das menschliche Gehirn mit seinen 100 bis 120 Milliarden Neuronen, die über 100 Billionen Synapsen miteinander verbunden sind, als weitaus komplexer. Dennoch wird im Human Connectome Project [4] versucht, die Herkulesaufgabe zu vollbringen, das menschliche Konnektom, also die Gesamtheit aller Verbindungen im Gehirn, zu kartieren. (vgl. Abbott, 2014; vgl. Seung, 2013; vgl. Sporns, 2013) Bereits 15 Netz- und Unternetzwerke konnten identifiziert werden, von denen vier von den meisten Neurowissenschaftlern einhellig akzeptiert worden sind: das Belohnungs-, das Emotions-, das Kontroll- und das Ruhestandsnetzwerk. (vgl. Waytz/Mason, 2013) Doch wie wirken sich die modernen digitalen Technologien auf die Entstehung und Entwicklung dieser neuronalen Netzwerke aus, die nicht nur für das Lernen essenziell sind?

1.2Digitale Technologien prägen die Generationen Y und Z seit ihrer Geburt

Susan Greenfield, renommierte Neurowissenschaftlerin an der Universität Oxford, warnte 2010 die Öffentlichkeit vor den Gefahren des Internets und der digitalen Technologien für Kinder und Jugendliche. Sie bewertete dieses Thema als fast ebenso bedeutsam für die Menschheit wie den Klimawandel: »almost as important as climate change.« (Greenfield: Society should wake up to harmful effects of internet, Web.) Im April 2013, als Mark Zuckerberg sein neustes Projekt Facebook Home präsentierte, warnte sie erneut: »Facebook kann unser Gehirn verändern.« (Greenfield: Facebook Home could change our brains, Web.) Ihre Argumente schwappten von populärwissenschaftlichen Zeitschriften zu internationalen Tageszeitungen, von Blogs zu Talkshows und waren in der wachsenden Debatte, was das Internet mit unserem Gehirn macht, viel beachtet. In dieser Debatte ging und geht es auch heute noch meist um die folgenden Fragen:

•Wenn wir online gehen, betreten wir dann eine Welt, die flüchtiges Lesen, überhastetes und oft abgelenktes Denken als auch oberflächliches Halbwissen fördert? (vgl. Carr, 2010)

•Werden gerade junge Menschen durch die digitalen Medien passiv, unfähig zu Empathie (vgl. Zaki: What, me care?, Web.), intellektuell seicht und oberflächlich (vgl. Carr, 2010), unkritisch und desensibilisiert, depressiv und aufmerksamkeitsgestört (vgl. Choudhury/McKinney, 2013; vgl. Derbyshire, 2009; vgl. Small/Vorgan, 2008)?

•Beschädigt oder beschleunigt Videospielen unser Gehirn? (vgl. Bavelier et al., 2011)

•Ist der unkontrollierte, obsessive Gebrauch digitaler Technologien verantwortlich für die offensichtlichen Veränderungen im Lernverhalten der jüngeren Generationen? (vgl. Grimley, 2012)

•Macht das Internet uns süchtig (vgl. Greydanus/Greydanus, 2012) und Google uns dümmer oder smarter? (vgl. Carr, 2010)

•Wie beeinflussen die digitalen Medien den Schul- und Studienerfolg? (vgl. Duncan et al., 2012)

Diese Fragen als Ausdruck einer Sorge über neue Technologien haben eine lange Geschichte: Vor über 2.500 Jahren warnte Sokrates vor der Einführung des Lesens und Schreibens. Bei der Einführung des Buchdrucks wurde gleichwohl vor den sozialen und kognitiven Auswirkungen von Massenmedien gewarnt. Doch was ist dran an den heutigen Vorbehalten? Gibt es wissenschaftlich belastbare Erkenntnisse?

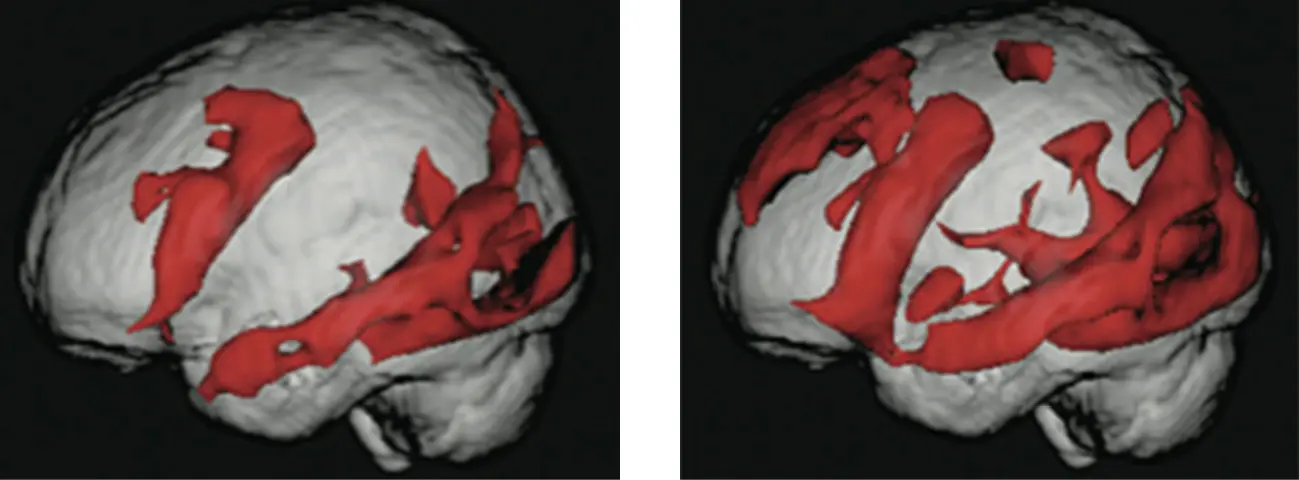

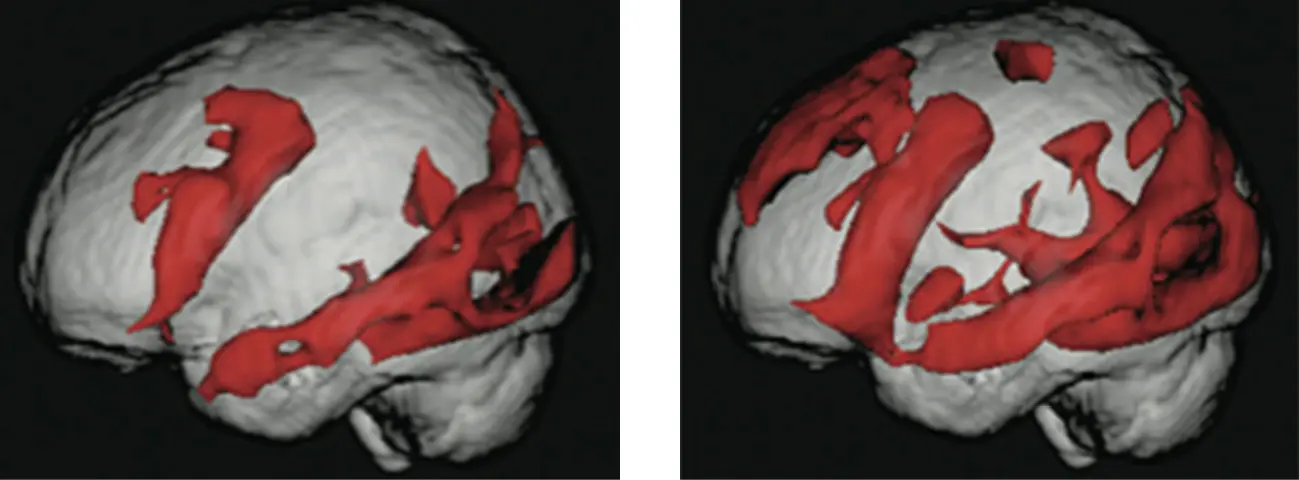

|Abb. 7| Aktivitätsmuster von interneterfahrenen Probanden der Leseaufgabe (links) und der Internetsuchaufgabe (rechts)

Dr. Gary Small (2009), Professor für Psychiatrie und Biobehavioral Sciences und Parlow-Solomon Professor on Aging an der UCLA School of Medicine, führte hierzu folgendes Experiment durch: Er bat 24 Probanden im Alter von 55 bis 76 Jahren jeweils mit und ohne Interneterfahrung, einige Internetsuchen durchzuführen, wobei er über funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT oder fMRI) die Gehirnaktivitäten der Teilnehmer beobachtete. Dabei zeigte sich u.a., dass Probanden mit Interneterfahrung bei den Internetsuchaufgaben im Gegensatz zu den Leseaufgaben signifikant erhöhte Aktivität in Regionen aufwiesen, die das Entscheiden, das Sehen und das komplexe Schlussfolgern kontrollieren |Abb. 7| .

Читать дальше