Die in einer Zeile stehenden Verbformen sind jeweils verschiedene Stämme einer zugrundeliegenden Wurzel, die noch flektiert werden können. Ein Verbstamm lässt sich also durch die Faustregel „flektierte Verbform minus Flexionsendung = Stamm“ ermitteln. Die Wurzel, aus der die verschiedenen Stämme per Ablaut abgeleitet werden können (die sog. Nenn- oder Zitierform), entspricht im Deutschen dem Stamm, der im Infinitiv bzw. der 2. Person Plural Präsens Indikativ erscheint ( ihr findet – finden ). Da die Unterscheidung zwischen Stamm und Wurzel aber in vielen Fällen keine Rolle spielt, werden im Folgenden meist die Begriffe „Stamm“ oder „Basis“ verwendet.

2.3.3 Das Phänomen der Allomorphie

Eine andere Art von Morphemalternation zeigt sich bei der Pluralbildung (vgl. 4.1 für die Unterscheidung zwischen Ablaut und Umlaut):

| Pluralendung |

Beispiele |

| -e |

Tag, Tag-e |

| -e (mit Umlaut) |

Gast, Gäst-e (fem.: Laus, Läus-e) |

| -(e)n |

Bett, Bett-en; Hantel, Hantel-n |

| -er |

Brett, Brett-er |

| -er (mit Umlaut) |

Haus, Häus-er |

| -Ø (endungslos) |

Engel, Engel-Ø |

| -Ø (endungslos mit Umlaut) |

Tochter, Töchter-Ø |

| -s |

Auto, Auto-s |

Tabelle 3: Pluralendungen im Deutschen

Nach gängiger Auffassung kann der Plural von Substantiven im Deutschen auf insgesamt acht verschiedene Weisen gebildet werden. Entscheidend ist dabei, dass die Varianten dazu dienen, ein- und dieselbe grammatische Eigenschaft zu kodieren (den Wert „Plural“ des Merkmals Numerus), während durch Ablautreihen Varianten lexikalischer Stämme erzeugt werden, die eine jeweils unterschiedliche morphosyntaktische Funktion besitzen (z.B. Imperativ: Gib mir das Buch vs. Präteritum: Sie gab mir das Buch ). In Anlehnung an die phonologische Unterscheidung zwischen Allophonen und Phonemen1 spricht man in diesem Zusammenhang auch von Allomorpheneines Morphems.2

Allomorphie: Allomorphe sind Varianten eines Morphems, die in einem bestimmten lautlichen, morphologischen oder lexikalischen Kontext auftreten.

Dass die Wahl von Allomorphen von der Umgebung bestimmt ist, in der ein Morphem auftritt, lässt sich ebenfalls anhand der Pluralbildung im Deutschen anschaulich machen (vgl. Duden 2016: 181ff.). Ein wesentlicher morphologischer Faktor für die Verteilung der Pluralallomorphe ist das Genus des Substantivs. So lautet eine Grundregel, dass der Plural von Feminina mit -en oder -n gebildet wird. Die Wahl zwischen -en und -n ist aber phonologisch gesteuert: Enthält die vorangehende Silbe den sog. Schwa-Laut [ə], so muss -n gewählt werden ( Regel → Regel-n, *Regel-en ). In allen anderen Fällen wird der Plural mit -en gebildet ( Form → Form-en , * Form-n ).3

Schließlich kann die Wahl der Pluralendung auch von rein lexikalischen Faktoren abhängig sein. So gibt es zu der erwähnten Grundregel für die Pluralbildung von Feminina lexikalisch bedingte Ausnahmen. Etwa ein Viertel der zum Grundwortschatz gehörenden Feminina bilden den Plural durch eine Kombination aus -e und Umlaut (z.B. Maus → Mäuse , Hand → Hände , Nuss → Nüsse ). Darüber hinaus findet sich die (e)n -Endung auch noch bei einigen Maskulina ( Staat → Staaten ) und Neutra ( Bett → Betten ). Diese spezifische Eigenart der betroffenen Substantive muss ebenfalls während des Spracherwerbs auswendig gelernt werden (vgl. Abschnitt 4.3.1 für weitere Diskussion).

2.4 Teilbereiche der Morphologie

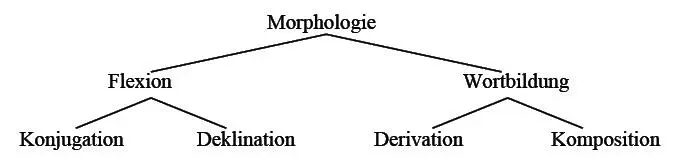

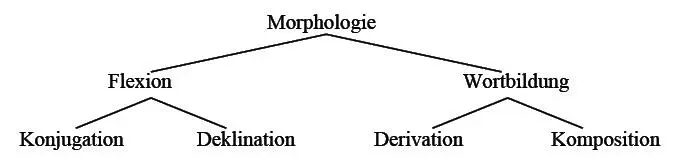

Der Teil der Grammatik, der sich mit dem Aufbau von Wörtern befasst, lässt sich in verschiedene Teilbereiche gliedern, die sich hinsichtlich Bildungsmitteln, Funktionen und Produkten unterscheiden. Wir haben dies bereits durch die Verwendung von Begriffen wie „Flexion“, „Stamm“ und „Wurzel“ angedeutet. In der Folge wollen wir die damit assoziierten Teilbereiche der Morphologie systematisch voneinander abgrenzen.

Traditionell unterteilt man die Morphologie in die Bereiche der Flexion(Formenlehre) und Wortbildung, wobei Letztere sowohl Derivationals auch Kompositionumfasst:

Abbildung 1: Teilbereiche der Morphologie

Wie bereits erwähnt, bezeichnet der Begriff der Flexion die regelgeleitete Bildung verschiedener Wortformen in Abhängigkeit von grammatischen Kategorien wie Numerus, Genus, Person, Kasus, Tempus, Modus oder Komparativ:1

| (12) |

a. |

geh- |

→ geh+st [2sg Präsens Indikativ] |

(Konjugation: Verben) |

|

b. |

Bruder |

→ Brüder-n [Dativ Plural] |

(Deklination: Substantive) |

|

c. |

schön |

→ schön+er+e [Komp. Nominativ Pl.] |

(Deklination: Adjektive) |

Aufgrund von Unterschieden hinsichtlich der beteiligten Merkmale und Trägerelemente scheidet man ferner die verbale Flexion (traditionell auch Konjugationgenannt, vgl. (12a)) von der nominalen Flexion (traditionell auch Deklinationgenannt, vgl. (12b-c)), wobei Letztere neben den Substantiven auch die Bildung flektierter Adjektive, Pronomen und Artikel umfasst.

Während die Flexion also Wortformen eines Lexems/Stamms erzeugt, ist die Bildung komplexer Wörter durch die Kombination von Wörtern und Wortbausteinen Gegenstand der Wortbildung. Die Verküpfung von mehreren lexikalischen Elementen (Wurzeln/Stämmen) wird als Kompositionbezeichnet ( Gurken + gewürz , Rot + wein , Kalt+licht+reflektor+stift+sockel + lampe [= Halogenlampe]), während bei Derivationeine Kombination aus einer lexikalischen Basis und einem (oder mehreren) Derivationsaffix vorliegt ( Ver- sicher-ung , Un- sicher-heit , sicher-lich ).

Flexion und Wortbildung unterscheiden sich ferner dadurch, dass Letztere wortartverändernd wirken kann (vgl. Verbstamm glaub- → Adjektiv unglaublich → Substantiv Unglaublichkeit ), während bei Flexionsprozessen die Wortart in der Regel erhalten bleibt.2 Generell gilt, dass Flexionsprozesse eine geschlossene Klasse von gebundenen Morphemen involvieren, die eine beschränkte Zahl grammatischer Funktionen kodieren, während die Wortbildung für die Kreativität der morphologischen Komponente der Grammatik verantwortlich ist, indem sie aus einer endlichen Menge von Wortbausteinen eine potentiell unendlich große Zahl von Neubildungen erzeugen kann, vgl. Kapitel 4 und 5 für eine detailliertere Darstellung.

2.5 Was ist ein Wort? Annäherung an den Analysegegenstand

Ein Blick in gängige Lehrwerke zeigt, dass die Bestimmung von Wortarten recht unvermittelt beginnt. Nicht selten finden sich Überschriften wie „Wörter untersuchen“, „Wörter erforschen“ oder „Wortarten bestimmen“. Was jedoch unter Wortzu verstehen ist, wird nicht thematisiert. Stattdessen steht ohne Kontextualisierung die erste Wortart wie z.B. Verb oder Substantiv im Fokus des Unterrichts. Dieses Vorgehen scheint auf der Annahme zu beruhen, dass Schülerinnen und Schüler bereits wissen müssten, was Wörter als Bausteine ihrer Sprache eigentlich sind. Schließlich besitzen die Lernenden die Fähigkeit, sich mündlich und im Laufe der Schulzeit auch zunehmend schriftlich standardsprachlich korrekt auszudrücken. Sie nutzen zwar Wörter, um sich mitzuteilen, ein Begriffsverständnis geht damit aber nicht automatisch einher. Vielmehr muss das Einnehmen der Metaebene – also das Sprechen oder Nachdenken über Sprache– gezielt angestoßen und begleitet werden.

Читать дальше