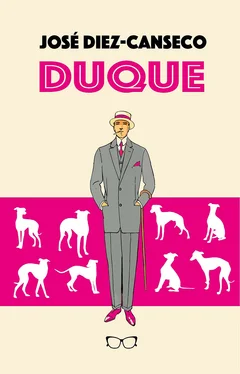

DUQUE

Gafas Moradas

José Diez-Canseco

DUQUE

Duque

© José Diez-Canseco, 2020

De esta edición: © Editorial Gafas Moradas EIRL, 2020

Calle Navarra 277-301, Pueblo Libre

lizbeth@editorialgafasmoradas.com

www.editorialgafasmoradas.com

Primera edición: noviembre de 2020

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total

o parcialmente, sin permiso expreso de la editorial.

ISBN (ebook): 978-612-48318-5-0

Índice

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VIII

CAPITULO IX

CAPITULO X

CAPÍTULO XI

CAPÍTULO XII

CAPITULO XIII

CAPÍTULO XIV

CAPÍTULO XV

CAPÍTULO XVI

CAPÍTULO XVII

CAPITULO XVIII

CAPÍTULO XIX

CAPÍTULO XX

CAPÍTULO XXI

CAPÍTULO XXII

CAPÍTULO I

Ante ciento catorce corbatas, Teddy se hallaba absorto. Indiscutiblemente, Austin Reed —Regent St. London— eran unos salvajes. Y tuvo que confesarse que esas corbatas se las compró en un momento de inexplicable debilidad.

Para una toilette de mañana, de golf, de cocktails, ¿cuál habría de ponerse? ¿Esta, acero? Absurdo, absurdo. Duque ladró alegremente.

—¡Oh, shut up!

En el escritorio, muebles de Simmons, Zamacois, mesa ministro, retratos de caballos y footballers, enciclopedia Espasa, Guido da Verona, el teléfono se desesperó de urgencia.

—¡God dam!

Interjectaba en inglés. Rezagos de Oxford donde había aprendido eso, jugar rugbi, beber pale ale y tener buenas maneras. Toda la casa se llenó de su desesperación que estallaba en las paredes, los libros, un retrato de Buchan, centre forward del New Castle, una raqueta Slazenger de 13 onzas y un crucifijo antiguo de moderna fabricación.

—¡Hello! ¿Quién llama?

—…

¡Cinco minutos! ¡Sí, ya!

—¡Sure! ¿En tu carro? ¡All right!

Colgó el auricular. Un rato se quedó mirando, sin ver, con sus anchos y húmedos ojos pardos. Se metió las manos en los bolsillos. Las volvió a sacar. Con un cortapapel de aceto embutido de oro, se limpió una uña. Luego, se dirigió al busto de Beethoven y, como si el pobre pudiera resolver tan arduo problema, dejó escapar de entre sus labios, casi pintados de puro rojo, esta pregunta que le salió difícil y espesa del fondo de su angustia inmensa:

***

Veinticinco años. Alto, delgado. Curtiss, Maddox St. Ojos rasgados, con esa licueficación criolla que atestiguaba cierta escandalosa leyenda, en que aparecía su bisabuela, marquesa de Soto Menor, acostándose con el mayordomo africano de la «hacienda». Manos finas de muñecas delgadas. Pulsera cursi que imitaba una culebra de ojos de zafiros. La Geografía la aprendió en las agendas de Cook. Creía que los Dardanelos eran los hermanos siameses de Oslo. Había leído a Pitigrilli, lugar común de los snobs. Practicó en Oxford la sodomía, usó cocaína, y su falta de conciencia lo llevó hasta admirar a las mujeres. A los dieciocho años egresó de Oxford para ingresar al Trocadero. De allí, pasó a todos los cabarets de Londres y los prostíbulos de París. Tenía actitudes de ángel cuando bailaba black-bottom, y era un bibelot cuando se estiraba al compás de esa música de lágrimas y mocos que se llama tango. A consecuencia de su estadía en Oxford se aficionó al citrato de soda. Esto le sirvió más tarde para rechazar, elegantemente, ciertos platos. Polo, Pitigrilli, Oxford, tenis, Austin Reed, cabarets, cocaína, pederastas, golf, galgo ruso, caballos, Curtiss, Napier; ¡Teddy Crownchield Soto Menor, hombre moderno!

Tres días hacía ya que habían desembarcado. Su señora mamá había pedido por cable una casa amueblada y servidumbre. Teddy, el pobre, no tuvo esa alegría de sentirse dueño de casa en un hotel de cinco pisos, siete salones, cuatro comedores y ciento veintitrés sirvientes.

Dicha señora, doña Carmen Soto Menor de Crownchield, era definitivamente elegante. En el barco, después de siete whiskys, al invitarla a jugar un cuarto robber de bridge para que se desquitase de tres perdidos, respondió con los ojos encandilados y la lengua acartonada, que «el cuarto se lo metían en la cama». Cuando se hallaba en crisis de disfuerzos, soltaba «ajos» que olían a Cuir de Russie. Era una mujer refinada.

Teddy se encontró solo, sin amigos. A los once años lo arrancaron de este suelo para trasladarlo a Europa, porque Mr. Edward Crownchield se había tomado ciertas libertades con fondos que no eran suyos. Ahora, muerto Mr. Crownchield después de pagar ¡hasta el último centavo! con el producto de otro desfalco en Alemania, venían, madre e hijo, a la ciudad virreinal, en la que acababan de regular el servicio de agua potable.

Unos pocos amigos, conocidos en París, fueron a recibirlos. Eran gentlemen

a cuyas señoras doña Carmen había llevado Au Printemps a comprar ropa blanca, bolsas de agua caliente, baterías de cocina, donde ella tenía una comisión de 35%.

El primer día de Lima lo gastaron en instalarse. La casa era un primor: salón dorado, espejos, sofás, Sèvres legítimos, un nevers rajado, alfombras de Daghestan hechas en París, un Gobelino auténtico y un Rembrandt falso, salita-escritorio, escudo de armas —un lobo pasante en campo de gules, bordura de azur con ocho aspas de oro—, libros, retratos… Bueno, ya lo he descrito antes. Comedor inglés: profusión de cristales y plata (para diario tenían un servicio de loza comprado a Ferrand), manteles bordados, porcelanas, flores, frutas y mucha luz, siempre más nutritiva que un chateaubriand o un mixed-grill. ¡Ah! Me olvidaba: borgoñas falsificados.

No sé qué era más femenino: si el dormitorio-boudoir de Teddy o el de Doña Carmen. En ambos había exceso de encajes, vasos de noche de plata, lamparillas eléctricas de color rosa en las mesas de noche, almohadones, veladores de toilette llenos de escobillas, polvos, cremas, leche Innoxa, Tabac Blond, Cuir de Russie, anillos, pulseras, relojes con cupidos, manicura. Doña Carmen le llevaba ventaja a Teddy, en que este no usaba aretes ni toallas higiénicas.

W.C. estupendo.

Siete sirvientes cuyos nombres lamento no recordar. Antonio Tong, virtuoso de la cacerola. Apreciado por Teddy, que tenía el total convencimiento de que de un vientre venimos y en un vientre terminamos.

***

Un bocinazo rompió todos los vidrios. Teddy encendió un cigarro y, tarareando Rose Marie, fue al encuentro de Carlos Astorga Rey, gerente de una compañía petrolera. Capital subscrito: catorce millones; erogado: siete y medio. Cuarenta y cuatro años. Sedimentos europeos. Auténticas aberraciones atribuidas por la maledicencia. Chauffeur bellísimo. Packard Eight. Anillo con escudo de armas de su invención. Pulcro, galante, correcto, exacto. Vaga mirada de ojos incoloros que a veces se hacía dura y recta como chorros de esperma.

Decíase de Astorga que era padre de Beatriz Astorga. Imputación calumniosa, porque a pesar de que Bati era hija de la señora Astorga, era igualmente hija de Lucien Durant, rubio aventurero francés, sabio del baccarat, fotógrafo que murió en un lance de honor por cuestión de trampa.

Melena de dieciocho quilates. Boca carnosa y procaz de dientes unánimes. En «San Pedro» tajaba los lápices con los dientes. El resto, formidable. Lectora de Maryan y de Répide. Ondulado permanente. Tenía un método de besos, y se dejaba acariciar lo indispensable para perder la virginidad sin derramamiento de sangre.

—Chico, muy smart...

—¿Te parece? Curtiss tiene más genio que Lloyd George.

Читать дальше