Óscar Quezada Macchiavello - Mundo mezquino

Здесь есть возможность читать онлайн «Óscar Quezada Macchiavello - Mundo mezquino» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Mundo mezquino

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Mundo mezquino: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mundo mezquino»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Mundo mezquino — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mundo mezquino», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

¿Es preciso demostrar que nada que proceda del hombre es frívolo a los ojos del filósofo? […] La risa y las lágrimas no pueden dejarse ver en el paraíso de las delicias […]. El Ser que quiso multiplicar su imagen no ha puesto en la boca del hombre los dientes del león, pero el hombre muerde con la risa [cursivas añadidas]; ni en sus ojos la astucia fascinadora de la serpiente, pero seduce con las lágrimas [cursivas añadidas]. (Baudelaire, 1988, pp. 16-21) 3

Las historietas de este libro están sembradas de afilados mordiscos ; algunos hasta hacen lagrimear sin ser necesariamente seductores.

Una de las historietas de Quino (2015) es paradigmática. En ella Quino dibuja a Quino (p. 125; véase la historieta en el anexo 1) 4. Aparece sentado frente a su tablero haciendo el esfuerzo de concebir una historieta cuando es intervenido por un agente de la policía humorística, quien le pide documentos; los lee, se entera de que es dibujante de humor, le increpa por qué en ese momento no está dibujando y, exaltado, le llama la atención, pues no ve que «en esta página suceda nada gracioso». Lo pone, pues, en entredicho: «¿Ud. dibuja o no dibuja humor?». Quino le responde afirmativamente y le muestra páginas «publicadas aquí mismo». El agente, mientras las revisa, dice: «Veamos: la muerte, la vejez, la injusticia social, el autoritarismo… ¿Estos son temas humorísticos, según usted? ¿Es esto lo que usted ha hecho de humorístico en su vida?». Esa parcial gama temática es suficiente para caracterizar semánticamente el tipo de humor que abordamos en estas páginas: una alquimia que oscila entre lo cómico y lo trágico. No es lo esperado por la hegemónica ideología del agente policial, la cual toma posición del lado del humor «divertido», ligero, dulzón, inofensivo, del gag regido por una implicación «naturalizada»: «uno se ríe de lo risible, esto es, de lo que no causa problema». O bien, «uno se ríe para olvidar lo malo, lo monstruoso, lo triste». Por cierto, Quino a veces reivindica su derecho a relajarse y a ponerse light . Pero nosotros no apuntamos a la implicación de esas pocas historietas en las que «se alinea» ( si risible entonces risa), sino a la concesión de las historietas «contestatarias», o sencillamente críticas ( aunque no risible, risa).

¿Quién ríe, pues, con Quino? ¿Quién se convierte en su cómplice? ¿Quién sintoniza con él y se ve afectado por sus afectos? ¿Quizá alguien animado a reír de lo no risible, de lo que deprime, angustia y da miedo? «El humor, a diferencia de la ironía, se presenta como una actitud que expresa cierto tipo de simpatía, de complicidad, aunque sean fingidas, con la persona a quien se dirige; nos reímos con ella, no de ella» (Lipovetsky, 2000, p. 158) 5. Aunque a veces Quino, al retratar situaciones tan universales de la condición humana, incluye en ellas al sujeto de la enunciación (él, su lector, o los dos) como si estuviese encarnado en alguno de sus actores. No es tan fácil, pues, trazar la frontera entre humor e ironía, parafraseando: «Siento que se ríe conmigo, pero también de mí, y hasta de nosotros». De algún modo, este humor hace del sí-mismo, otro de quien distanciarse o también con quien identificarse. A la vez que ríe de otro puesto a distancia, esa enunciación puede reír de sí misma . No se limita, pues, a la burla. Sin duda la ejerce. Pero puede también, englobando al sí - mismo en el otro , dar margen a la solidaridad.

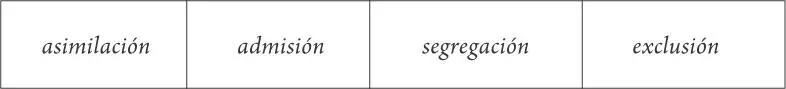

No saborearíamos lo cómico si nos sintiésemos aislados, la risa demanda eco. Impulso de ampliación, de repercusión, cuyo radio, de todos modos, encuentra límites. En consecuencia, ese «quién» de la pregunta remite a un «nosotros» social, cerrado sobre sí mismo, con más o menos disposición a abrirse, frente al cual se erige un «él» o un «ellos» que, ora se asimila al «nosotros», ora es un «otro» impermeable, individual o social 6. La dinámica de ese entorno se puede comprender colocando en los polos de una matriz tensiva, como supercontrarios que demarcan límites, la asimilación y la exclusión ; y como subcontrarios que segmentan grados, la admisión y la segregación (con la salvedad de las cuasisinonimias: la asimilación ocupa el lugar de la inclusión , la admisión el de la congregación y la segregación el de la discriminación ):

De ese modo, economizando expresión, hay dos vectores tensivos entre los mencionados polos: el que apunta a la exclusión del «otro» pasando por su segregación ; y el que apunta a la asimilación del «otro» pasando por su admisión 7. La risa puede, pues, admitir y asimilar al «otro»; pero también segregarlo y excluirlo , con toda la gama de tensiones intermedias. He ahí su juego político. Y el «nosotros» de Quino se afilia a quienes ríen de la muerte (para mencionar un término del universal semántico individual 8), del mal, de la degradación. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué admiti mos a quienes se animan a encontrar motivo cómico en lo que causa problemas o en lo que aterroriza? ¿No será un modo de exorcizar todo aquello? ¿Una catarsis, una terapia? Dejo esas preguntas abiertas, aunque atisbo ahí la originaria ambivalencia que nos constituye. Constato, pues, que ese humor está regido por la concesión: « Aunque no divertido, risible». Estamos felizmente expuestos a que esa «policía humorística» nos detenga y nos lleve presos, esto es, a que nos segregue y excluya.

Esas breves historietas inscritas en la última página de la revista Caretas , objeto-soporte, forman parte de la sección que sus editores titulan Mundo MezQuino .Ese título califica y clasifica metalingüísticamente lo relatado y le da autonomía en relación con el resto de secciones. Agradezco de modo profundo a Caretas por su gentil colaboración 9. Cabe inquirir: ¿quién dice que un mundo es mezquino ? Alguien que ha tomado posición en un mundo, o menos mezquino, o incluso generoso, hasta magnánimo. In extremis , en un país de Jauja , mundo posible, ideal , deseado, que oficiaría de parámetro para el juego axiológico, para la crítica y para la química del humor 10. Sea como fuere, la calificación mezquino , desde la utopía de una libre disponibilidad de bienes o de una providencia universal, da cuenta de un antidestinador cuyo poder imprime fuerza y forma a un poder delegado que regatea e incluso niega los bienes en una polis dominada por su intencionalidad cicatera, tacaña, egoísta. Pues bien, en este mundo vivido, real , con potente sabiduría humorística, vemos puestas en juego situaciones límite en torno a la experiencia de existir.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Mundo mezquino»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mundo mezquino» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Mundo mezquino» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.