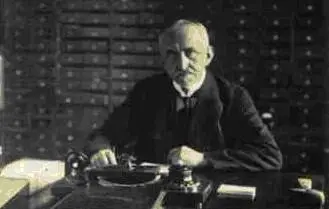

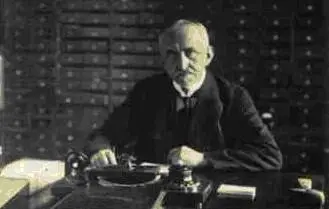

Seine Leidenschaft, der er über 50 Jahre eifrig nachging, war allerdings das volkskundliche Sammeln und Forschen, für das er auch große Teile seines Vermögens opferte. Ab 1883 bereiste Wossidlo nahezu jeden Ort Mecklenburgs und hielt die kulturellen Traditionen, wie zum Beispiel Geschichten, Liedgut, Bräuche, Arbeitsweisen und Lebensformen schriftlich auf kleinen Zetteln fest. Er schrieb das, was ihm von seinen Landsleuten berichtet wurde, auf handtellergroße Notizzettel, die dann gut sortiert nach Sachgruppen und Orten in seinem „Zettelkastenarchiv“ landeten. Daraus entstand eine weite Sammlung, die Grundlage für seinen Beitrag zum Mecklenburgischen Wörterbuch wurde.

Richard Wossidlo erhielt zahlreiche Preise. Darunter zweimal den John-Brinckman-Preis der Hansestadt Rostock, die Große Medaille für Kunst und Wissenschaft des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin, die Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft der Regierung Mecklenburgs (1934) und die Leibniz-Medaille. Wossidlo war sowohl Ehrensenator als auch Ehrendoktor der Universität Rostock, sowie Ehrenbürger der Stadt Waren (Müritz).

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.folklore-ribnitz.de/Folklore/Wossidlo.jpg&imgrefurl=http://www.folklore-ribnitz.de/Folklore/Wossidlo.htm&h=256&w=337&tbnid=nhMQq7lb7LnaWM:&vet=1&tbnh=93&tbnw=122&docid=8HCYIV9C8K7GvM&client=firefox-b&usg=__ax4cX0MbPqNyx-p_Nk_qNTmGbTA=&sa=X&ved=0ahUKEwjqwp_a__3QAhVQdVAKHSXjAv8Q9QEIdTAN

Um die Erinnerungen an eine für immer entschwundene Welt lebendig zu erhalten und der Heimatkunde und Sprachwissenschaft nutzbar zu machen, habe ich in den letzten Jahrzehnten an der mecklenburgischen Küste das niederdeutsche Seemannsleben eingehend erforscht, so schwer es auch der Landratte wurde, sich in die fremde Welt einzuleben.

Auf den folgenden Blättern gebe ich von der Ausbeute eine kleine Probe. Mein Ziel war, das Seemannsleben aus der Zeit der mecklenburgischen Segelschifffahrt, soweit sie noch in der Erinnerung der Alten lebendig ist oder war, zu schildern (also aus der Zeit um 1850 bis 1870). Nichts ist aus Büchern entlehnt, Marine und Dampfer scheiden aus. Die frühere Ausdehnung und den Niedergang der Segelschifffahrt, das Reeder- und Partenwesen und ebenso die allmählichen Veränderungen im Bau der Schiffe und in der Anordnung der Schiffsräume konnte ich nur streifen. Das Lotsenwesen, die Navigation, die Einteilung in Klassen musste ich beiseite lassen.

Die ganze Seemannssprache kann ich auf dem beschränkten Raum, der mir zur Verfügung steht, natürlich nicht darstellen – so erwünscht das auch wäre. Das ja meist aus Büchern geschöpfte Werk von Kluge („Seemannssprache“) gibt nicht im Entferntesten ein Bild von dem reichen Leben, das sich hier auftut. Die Ausdrücke für Wind, Welle, Wetter, Mond usw. hat Kluge wenig herangezogen. Sogar von den Namen der einzelnen Schiffsteile fehlt vieles. Der seemännische Aberglaube und die Seemannssagen sind, soweit ich weiß, in Deutschland bisher überhaupt nicht in größerem Umfang gesammelt worden.

Die Äußerungen meiner Gewährsmänner –- alter Matrosen, Steuerleute und Kapitäne, die mir aus ihren Erinnerungen heraus die früheren Zustände schilderten – ließ ich unverändert, um dem ganzen Bilde den Charakter der Echtheit zu bewahren.

Dass viele der von mir dargestellten Bräuche nicht auf allen Schiffen geübt wurden, ist selbstverständlich. Die Ortsangaben habe ich fortgelassen, weil eine solche Quellenangabe ermüdend wirken würde und Unterschiede der einzelnen Gegenden nicht erkennbar sind. Das meiste stammt aus Warnemünde und Wustrow, einiges auch aus Wismar, Dändorf, Dierhagen und anderen Orten der mecklenburgischen Ostseeküste.

Beschränkung auf Mecklenburg war notwendig, sonst wäre die Arbeit uferlos geworden. Aber bei dem ständigen Wechsel der Mannschaft, die aus allen Gebieten der deutschen Küste stammte, wird im großen und ganzen das für die mecklenburgische Seefahrt gezeichnete Bild auch für die andern Küstengebiete zutreffen.

Ich wage zu hoffen, dass das Buch in den Kreisen der Seeleute eine gute Aufnahme finden und dass auch darüber hinaus das bunt bewegte Bild aus alter Zeit allen Freunden niederdeutschen Volkstums Freude machen werde.

Wenn unner de Lesers oll Lüd mank sien süllen, dee vör viertig bet föfftig Johr sülben as Kaptain oder Madroos up een von de mäkelborger Schäpen fohrt hebben – viellicht gor weck von mien Frünn’ in Warnmünd, in de Wismer, in Wustrow, dee mien Lihrmeisters wäst sünd –, denn roop ik dee den ollen mäkelborger Seemannsgruß to, as he früher up 't Fischland Mod wier: Woll to seihn!

Waren (Müritz), 1929/1939

Richard Wossidlo

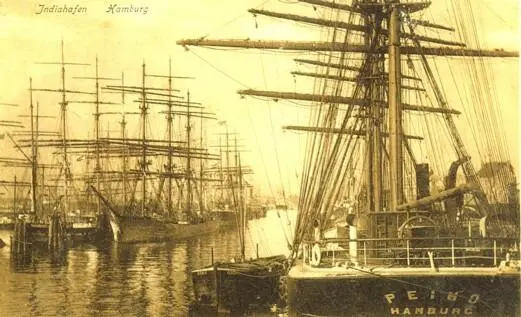

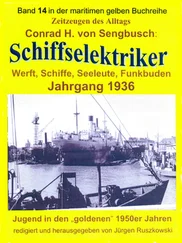

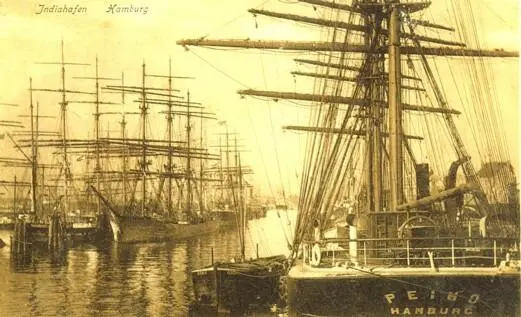

Als schon viele Jahre hindurch Dampfschiffe die Weltmeere überquerten, erlebte die Segelschifffahrt der deutschen Ostseeküste eine Spätblüte.

Das bürgerliche Zeitalter hatte zu einem kräftigen Aufschwung von Handel, Gewerbe und Industrie geführt. Die Beförderung der Waren stand als Gewinn versprechende Aufgabe vor dem Transportgewerbe zu Wasser und zu Lande. Da sich die Dampfschifffahrt zunächst zögernd und ungleichmäßig entwickelte, hatten vorerst andere der Forderung des Tages zu genügen: das Segelschiff und sein Besatz. Es war dies das letzte Mal in einer langen und bewegten Schifffahrtsgeschichte, die in den Tagen der Hanse einen Höhepunkt erreicht hatte und auch während der folgenden Jahrhunderte immer ein Stolz der Küstenländer gewesen war. Die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts beschrieb das letzte Blatt des Logbuchs der Segler mit kräftigen Zügen.

Fünfzig Jahre später – die alte Herrlichkeit war längst dahin – mochte es dem einstigen Segelschiffer so scheinen, als habe der Seemannsberuf nicht für alle Zeit gleiche Bedeutung: De Seemann hadd ’n groten Wiert früher. Tatsächlich musste einem Rückblick aus der Zeit um 1930 die Blütezeit des Seehandels der 1850er bis 1870er Jahre als schlechtweg unvergleichlich erscheinen. Da schwärmten alte mecklenburgische Kapitäne von ihren Fahrten ins Schwarze Meer, wo man aus Odessa, Rostow, Tanganrog Weizen nach England brachte: Kort vör un ’n bäten na den französischen Krieg hebben de lütten Briggschäpen swores Geld verdeent mit de Swartsee-Fohrt. Doormals hett ’n’ Schipp, wat in de Fohrt wäst is, oft so väl verdeent, dat dat halwe Schipp betahlt wäst is.

Augenfällig war besonders der Aufschwung, den die Rostocker Handelsflotte nahm. Noch lange lebte die Erinnerung daran: Früher legen hier in Warnmünd in’n Frühjohr dree Schäpen een an ’n anner langssiet – so vull wier de Strom. Wenn all de Schäp frühjohrs in Warnmünd liggen deden, dat sehg grad so ut, als wenn ’n in ’n Ellerbrook kiekt. Rostock wier gor nich to sehn vör luter Masten. – Rostock hadd vierhunnert Schäpen, meist grote Barken un Briggen. – Rostock hett in de höchste Tiet vierhunnertachtuntwintig Schäpen hatt. Und schließlich: Rostock hadd fiefhunnert Schäpen.

So spricht die Erinnerung, und sie hat nur wenig übertrieben, denn Rostock hat als Höchstzahl tatsächlich dreihundertachtundsiebzig Schiffe mit 105.554 Netto-Register-Tons gehabt; es kam der Schiffszahl nach unter den deutschen Seestädten gleich nach Hamburg.

Читать дальше