Als er den 90. Grad östlich von dem Meridiane von Paris erreicht, änderte Marion seinen Kurs und steuerte auf Van-Diemens-Land zu. Die Überfahrt verlief ganz glücklich und die beiden Fahrzeuge gingen in der Friedrich-Heinrichs-Bai vor Anker.

Sofort wurden die Boote klar gemacht, mit denen sich eine starke Abteilung ans Land begab, wo man etwa dreißig Eingeborene antraf, während die Umgebung, nach der Anzahl der beobachteten Feuer oder Rauchsäulen zu urteilen, nur schwach bevölkert sein konnte.

„Die Bewohner des Landes“, sagt Crozet, „zeigten sich sehr entgegenkommend; sie trugen Holz zu einer Art Scheiterhaufen zusammen. Dann boten sie den neuen Ankömmlingen je ein Stück dürres angezündetes Holz an und bedeuteten sie durch Zeichen, den Scheiterhaufen in Brand zu setzen. Ohne den Sinn dieser Zeremonie zu verstehen, tat man doch ihren Willen. Die Wilden zeigten über unsere Ankunft keine besondere Verwunderung und blieben mit ihren Frauen und Kindern ohne weitere Zeichen der Freundschaft oder Feindschaft in unserer Nähe. Männer und Frauen waren von mittlerer Größe; einzelne Frauen trugen ihre Kinder mit Binsenseilen gebunden auf dem Rücken. Die Männer waren alle mit zugespitzten Stangen und einigen Steinen bewaffnet, die uns scharf wie das Eisen der Äxte zu sein schienen.

Wir versuchten sie durch kleine Geschenke zutraulicher zu machen; sie wiesen aber alles, was man ihnen anbot, verächtlich zurück, selbst Eisen, Spiegel, Taschentücher und Leinwandstücke. Man zeigte ihnen darauf mehrere, von den Schiffen herbeigebrachte Hühner und Enten, um begreiflich zu machen, dass man von ihnen kaufen wolle. Sie nahmen zwar die ihnen scheinbar unbekannten Tiere, schleuderten sie aber gleich zornig wieder weg.“

Schon eine Stunde lang bemühte man sich vergeblich, die Freundschaft der Wilden zu gewinnen, als Marion und du Clesmeur ebenfalls ans Land kamen. Auch diesen wurde ein brennendes Stück Holz angeboten, und sie zündeten, in der Überzeugung, damit einen gewünschten Freundschaftsbeweis zu geben, einen anderen kleinen Scheiterhaufen an. Damit täuschten sie sich jedoch gewaltig, denn die Wilden wichen sofort zurück und schleuderten eine Menge Steine über die Franzosen, deren zwei Kommandanten selbst dabei verwundet wurden. Als Antwort feuerte man einige Flintenschüsse auf die Angreifer und schiffte sich wieder ein.

Bei Gelegenheit eines wiederholten Landungsversuches, dem sich die Wilden sehr entschlossen widersetzten, musste man ihren Angriff durch eine Gewehrsalve beantworten, welche mehrere verwundete und einen tötete. Darauf gingen die Leute ans Land und verfolgten die Eingeborenen, die keinen ferneren Widerstand zu leisten wagten.

Jetzt wurden sofort zwei Abteilungen beordert, die eine einen Wasserplatz zu suchen, die andere, um geeignete Bäume zum Ersatz des Mastwerkes der „CASTRIES“ ausfindig zu machen. Sechs Tage vergingen unter fruchtlosem Suchen. Für die Wissenschaft ging diese Zeit jedoch nicht nutzlos verloren, denn man machte hier viele interessante Beobachtungen.

„Aus den beträchtlichen Anhäufungen von Muschelschalen, die sich da und dort fanden“, sagt Crozet, „schlossen wir, dass die gewöhnliche Nahrung der Wilden aus Mies-, Stock-, Chienmuscheln und ähnlichen Schalentieren bestehen möge.“

Erscheint es nicht auffallend, nahe Neuseeland die an den skandinavischen Küsten so gewöhnlichen Haufen von Küchenabfällen (in Dänemark „Kjökkenmöddings“ genannt) wiederzufinden, denen wir auch bei dem Isthmus von Panama begegneten? Ist der Mensch nicht überall derselbe und bestimmen ihn die nämlichen Bedürfnisse nicht stets zu dem nämlichen Verfahren?

Da er sich überzeugte, dass es nur Zeitvergeudung wäre, hier noch länger nach Wasser oder nach geeignetem Holze zu suchen, um die „CASTRIES“ wieder frisch zu bemasten und den Rumpf der „MASCARIN“ auszubessern, der manche undichte Stellen hatte, so segelte Marion am 10. März nach Neuseeland ab, das er erst vierzehn Tage später erreichte.

Entdeckt im Jahre 1642 von Tasman und wiederbesucht von Cook und Surville im Jahre 1772, wurde dieses Land schon allgemach bekannter.

Die beiden Schiffe wollten in der Nähe des Mont Egmont landen, das Ufer war an der betreffenden Stelle aber so steil, dass Marion nach der offenen See zurückkehrte und sich dem Lande erst am 31. März unter 36° 30' der Breite wieder näherte. Er hielt sich nun längs der Küste und segelte trotz widriger Winde an derselben nach Norden hinauf bis zu den Drei-Königs-Inseln. Auch hier gelang es ihm nicht zu landen. Er musste also nach der Hauptinsel zurückkehren und warf nahe beim Cap Maria-Van-Diemen, dem nördlichsten Ausläufer Neuseelands, Anker. Der Meeresgrund erwies sich hier, wie man bald bemerkte, nicht günstig, Marion hielt sich deshalb auch nicht auf und unterbrach seine Fahrt, nach mehreren vergeblichen Versuchen, erst am 11. Mai in der Bai der Inseln Cook's wieder.

Auf einer dieser Inseln, wo sich Wasser und Holz vorfanden, wurden nun Zelte aufgeschlagen und die Kranken, durch eine starke Abteilung Bewaffneter geschützt, darin untergebracht. Die Eingeborenen kamen sofort an Bord, einzelne übernachteten sogar daselbst, und der Tauschhandel begann, erleichtert durch ein tahitisches Wörterbuch, bald im großen Maßstabe.

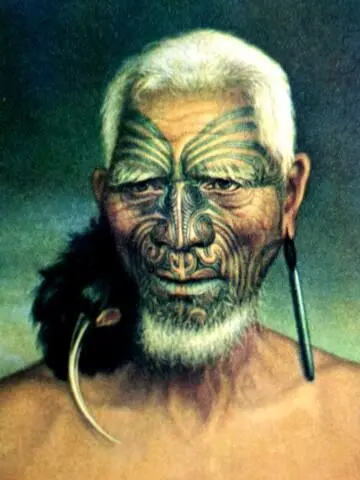

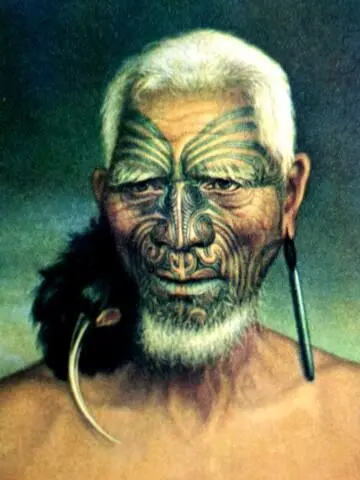

„Ich bemerkte“, sagt Crozet, „unter den seit den ersten Tagen an Bord gekommenen Wilden zu meinem Erstaunen drei verschiedene Stämme, von denen der eine aller Wahrscheinlichkeit nach der der wirklichen Urbewohner weißen, ins Gelbliche spielenden Teint hatte. Die Zugehörigen dieses Stammes sind die größten der Bewohner; ihr Körper misst gewöhnlich 5 Fuß und 9 bis 10 Zoll, ihre Haare sind glatt und schlicht; andere haben dunklere Hautfarbe, etwas gekräuseltes Haar und geringere Größe; die Kleinsten endlich sind wollhaarige Neger mit breit entwickelter Brust. Die erstgenannten haben sehr wenig, die Neger sehr starken Bartwuchs.“

Die Richtigkeit dieser merkwürdigen Beobachtung sollte später volle Bestätigung finden.

Es erscheint unnütz, sich hier ausführlicher über die Sitten der Neuseeländer, über ihre befestigten Dörfer, von welchen Marion eine sehr eingehende Beschreibung liefert, über Waffen, Bekleidung und Nahrung derselben zu verbreiten, diese Details sind unseren Lesern schon aus den Reisen Cook's u. A. bekannt.

Die Franzosen hatten drei Lagerposten auf dem Lande: den der Kranken auf der Insel Matuaro; einen zweiten auf der Hauptinsel, der als Sammelstelle, Niederlage und als Verbindungsglied für den dritten, nämlich den der Zimmerleute diente, der zwei Meilen weiter, mitten im Walde errichtet war. Verlockt durch das freundschaftliche Benehmen der Wilden, unternahmen einzelne Leute von der Besatzung sehr ausgedehnte Ausflüge in das Landesinnere und hatten sich überall eines wirklich herzlichen Empfanges zu erfreuen. Dadurch nahm das gute Vertrauen so sehr zu, dass Marion, trotz Crozet's Widerspruch, befahl, die ans Land gehenden Schaluppen und Boote nicht mehr zu bewaffnen. Gewiss die unverzeihlichste Unklugheit in einem Lande, wo Tasman die erste Stelle, die er seinerzeit anlief, doch nicht ohne Ursache die „Bai der Mörder“ nannte, und wo Cook Anthropophagen antraf und bald selbst umgebracht worden wäre!

Am 8. Juni ging Marion persönlich ans Land und wurde mit ganz außergewöhnlichen Freundschaftsbezeugungen empfangen. Man rief ihn zum Oberhäuptling des Landes aus, und die Eingeborenen steckten ihm vier weiße Blumen als Zeichen der Souveränität ins Haar. Vier Tage später ging Marion wiederum ans Land, mit zwei jungen Offizieren, de Vaudricourt und Le Houx, einem Volontär, dem Rüstmeister und einigen Matrosen, zusammen siebzehn Mann.

Читать дальше