Eine höhere Samplingfrequenz bietet aber theoretisch andere Vorteile. Digitale Effekte, die mit hoher interner Samplingfrequenz arbeiten (Oversampling), kommen mit Signalen hoher Samplingfrequenz zu besseren Ergebnissen, da einfach mehr Information zur Verarbeitung vorhanden ist und sich weniger Fehler auf Grund von Rundungen ergeben. Zudem verringert sich der Einfluss des Quantisierungsrauschens, da es auf einen größeren Frequenzbereich verteilt wird.

Dies ist in der Theorie alles richtig. Die Frage ist nun, wie wir dies in der Praxis umsetzen? Ich konnte keinen Test finden, bei welchem Testhörer Aufnahmen mit 44,1 kHz und 96 kHz eindeutig hätten unterscheiden können. Der Klangunterschied der verschiedenen Wandler war stets größer als der vermeintliche Unterschied auf Grund der höheren Samplingfrequenz.

Meine Meinung: Eine höhere Auflösung bringt zwar theoretisch einen besseren Klang. Dieser marginale Vorteil steht aber in keinem Verhältnis zu den erhöhten Anforderungen an Speicher und Performance.

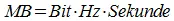

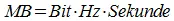

Für Monosignale gilt:

Bei Stereosignalen ist das Ganze natürlich mit Zwei zu multiplizieren.

Warum gibt es dann Wandler mit 24 Bit-Breite und 192 kHz-Auflösung? Ganz einfach, weil es heute technisch machbar ist und weil die Wandlerhersteller – zu Recht - etwas verdienen wollen. Schließlich hat heute praktisch jeder Hardware mit 24 Bit/44,1 kHz-Wandlern. Der Markt ist also gesättigt und es müssen ergo neue Bedarfe geweckt werden.

Trotzdem: Hier können wir die Kirche getrost im Dorf lassen. Für typisches Bandrecording sind 44,1 kHz bei 24 Bit notwendig, aber auch vollkommen ausreichend.

Ein Audio-Engineer, der sich die Frage stellt, ob er heute mit 24 Bit/192 kHz arbeiten soll oder nicht, wird sich zuvor die Frage stellen, wo er seine 100.000 EUR-Mikrofonierung vor dem Sinfonieorchester platziert. Solche Gedanken sind eben - wenn überhaupt - erst in der absoluten Audio-Oberliga sinnvoll.

3.2.3.2Truncation und Dithering

Entgegen der landläufigen Behauptung ist es ist längst nicht so, dass ein digitales Signal über die Strecke hinweg verlustfrei verarbeitet werden kann. Das Durchlaufen unterschiedlichster Prozesse erfordert, dass immer wieder neu verrechnet und gewandelt wird.

Neben allgemeinen Rechenfehlern und Rundungsvorgängen auf den letzten Kommastellen ist es vor allem die Truncation, die ein digitales Signal über die Verarbeitungsstrecke verschlechtern kann. Schließlich werden die beeinträchtigenden Rechenprozesse nicht nur einmal, sondern in Abhängigkeit von der Komplexität der Verarbeitung mehrfach hintereinander durchgeführt.

Unter Truncation versteht man das Abschneiden der jeweils minderwertigsten Bits beim Wandeln von einer höheren auf eine niedrigere Bitrate. Durch diesen Vorgang entstehen stets minimale Klangbeeinträchtigungen, die sich kumuliert als Verlust an Klangtiefe und Präzision bemerkbar machen.

Leider ist Truncation nicht zu vermeiden. Also hat man eine Technik zum Mindern der Negativeinflüsse entwickelt: Dithering. Dieses kaschiert die kleinen Rechenfehler, die beim Quantisieren von 32 oder 24 auf 16 Bit auftreten, indem es die Quantisierungsartefakte mit einem definierten Rauschen überdeckt. Dieses Ditheringrauschen ist psychoakustisch so optimiert, dass es nur marginal wahrgenommen werden kann. Der Effekt mag dir beim Abhören nicht direkt auffallen, das Dithering ist aber technisch gesehen absolute Pflicht für ein sauberes Rendering mit Wortbreitenverringerung.

Dithering findet in vielen Hosts automatisch ohne dein Zutun statt. Dies wird durchgeführt, da im Zuge der Verarbeitung im Host immer wieder temporär auf unterschiedliche Bitraten gewandelt werden muss. Schließlich arbeiten nicht alle Effekte mit der gleichen Auflösung.

Beim finalen Masteringprozess eines Titels musst du das Dithering aber selbst sicherstellen, indem du ein Dithering-Plug-In als letztes Glied der Masterkette einbindest. So kannst du von der höherwertigen Bitrate deiner Masterdatei verlustarm auf die Wortbreite deines Zielmediums konvertieren. Nach diesem finalen Dithering darf das Signal nicht mehr weiter bearbeitet werden, da die dabei durchzuführenden Rechenoperationen das Dithering ja wieder aufheben würden.

Als ehernes Gesetz der Digitaltechnik gilt:

Es ist niemals die Frage, ob eine Festplatte kaputt geht, sondern wann!

Ergo: Backup, Backup und nochmals Backup!

Im Musikbusiness ist nichts peinlicher und schmerzhafter als seinem Kunden sagen zu müssen, dass seine Aufnahmen unwiderruflich gelöscht sind.

Über die gesamte Produktionszeit solltest du also regelmäßige Sicherungen erstellen. Ob du dies mittels externer Festplatten oder gebrannten DVDs bzw. Blu-Rays erledigst, ist Geschmackssache.

Bei der Festplattenmethode sollte die externe Platte aber auch wirklich nur zu Backupzwecken angeschlossen werden und nicht permanent mitlaufen! Ansonsten unterliegt die Backupplatte der ähnlichen Alltagsbeanspruchung wie deine Standardplatte und die Strategie verfehlt ihr Ziel.

Hast du eine entsprechende Netzbandbreite zur Verfügung, sind großvolumige Onlinedatenspeicher eine weitere, interessante Alternative. Diese können inzwischen sehr preiswert gemietet werden.

Da das Internet nicht 100 % zuverlässig ist und du im Zweifel keinen Zugriff auf deine Daten hast, sehe ich dies aktuell nur als eine Backup-Erweiterung. Um deine Daten zu schützen, empfehle ich hier zudem eine „codierte“ Bezeichnung der Dateien, sodass sie für potentielle Datendiebe uninteressant bleiben.

Hier geht es um Gerätschaften und Methoden, die sich nicht direkt in der Klangqualität niederschlagen, dir aber den Studioalltag erleichtern können.

Technik:

Funknummernblock oder Smart-Phone als Sequenzerfernsteuerung. Dies hilft dir, wenn du beim Aufnehmen mal weiter weg vom PC stehst.

USB- oder MIDI-Controller für Fader und Potis.

Tisch-Midikeyboard für die Bass-Line zwischendurch. Diese gibt es teilweise schon mit diversen Controllern, womit sich der Controller evtl. schon erledigt hat.

Schlagzeugpad zum Einspielen von MIDI-Daten für Fill-Ins. Dies geht hiermit viel schneller und intuitiver als per Keyboard oder gar per Mausklick, geringe Schlagzeugkenntnisse vorausgesetzt.

Mastermatrix mit Talkback und Kopfhöreranschluss zum Steuern der Abhöre.

Patchbay zum Anschließen deiner Wandler oder anderer Rack-Gerätschaften, ohne hinter das Rack kriechen zu müssen.

Hochwertige Pegelanzeige, Hardware oder Software.

Ein ins Rack verbautes Stimmgerät, oder eines, das über eine Patchbay angesteuert wird. Dieses ist immer greif- und sichtbar und kann mit nur einer Hand bedient werden, was bei einer langen Gitarrensession einiges an Zeit spart.

Externer CD-Player zum Musikhören und zum Überprüfen, ob die gebrannten Titel auch auf normalen Playern funktionieren.

Ein Kopfhörerverstärker mit mindestens vier Anschlüssen.

Ein Messmikrofon zur Ermittlung der Pegel.

Externe Festplatten für regelmäßige Backups.

Eine Warmhalteplatte für Kaffee :-)

Infomanagement:

Block und Stift für Notizen bereitlegen (Hammerinnovation!).

Text des Songs ausdrucen, um Taktbezüge und Notizen zu Songteilen eintragen zu können.

Songmatrix anlegen. Hier trägst du zu allen Spuren aller Songs einer Produktion die Stati ein. So behältst du auch bei großen Projekten den Überblick (Hierzu eignen sich Tabellenprogramme diverser Hersteller excellent …).

Referenzsongs zum „Ohrenwaschen“ bereit legen, vielleicht sogar ins Projekt laden.

Aufgenommene Spuren stets sofort und sinnvoll bezeichnen und für eine optimale Übersichtlichkeit mittels Farben markieren.

Читать дальше