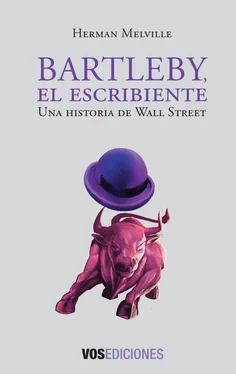

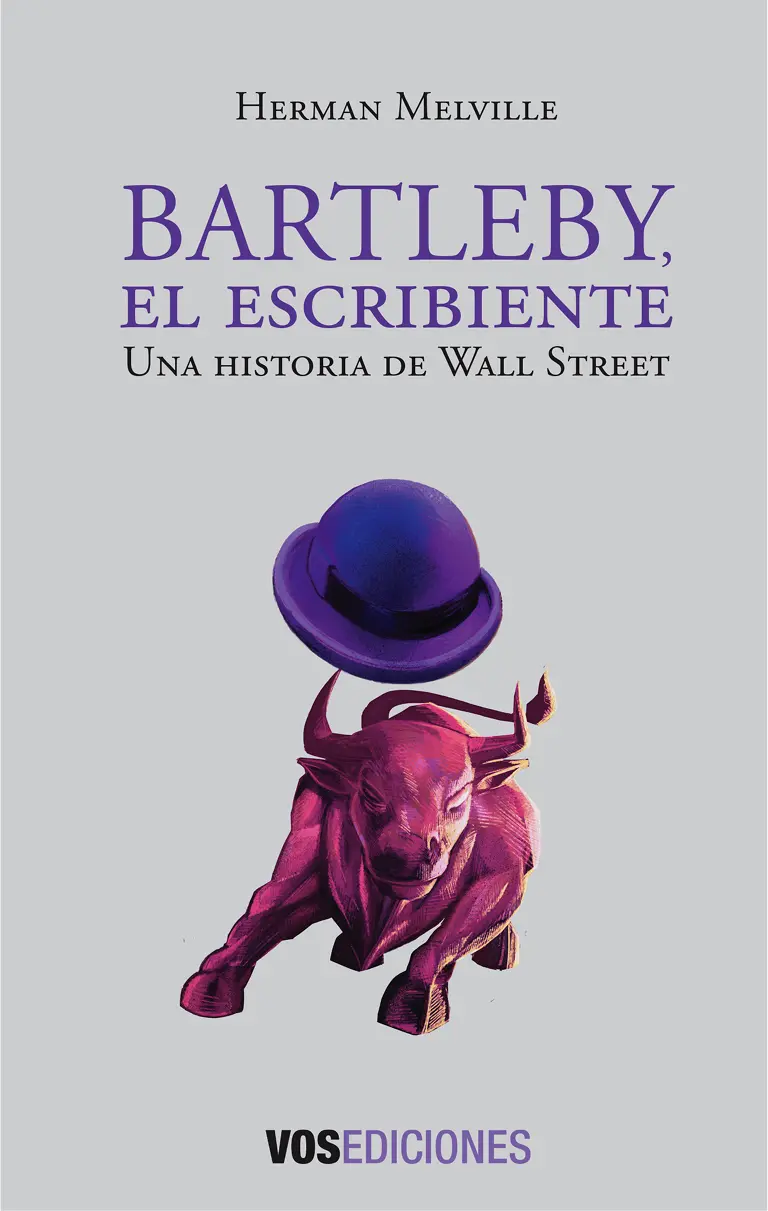

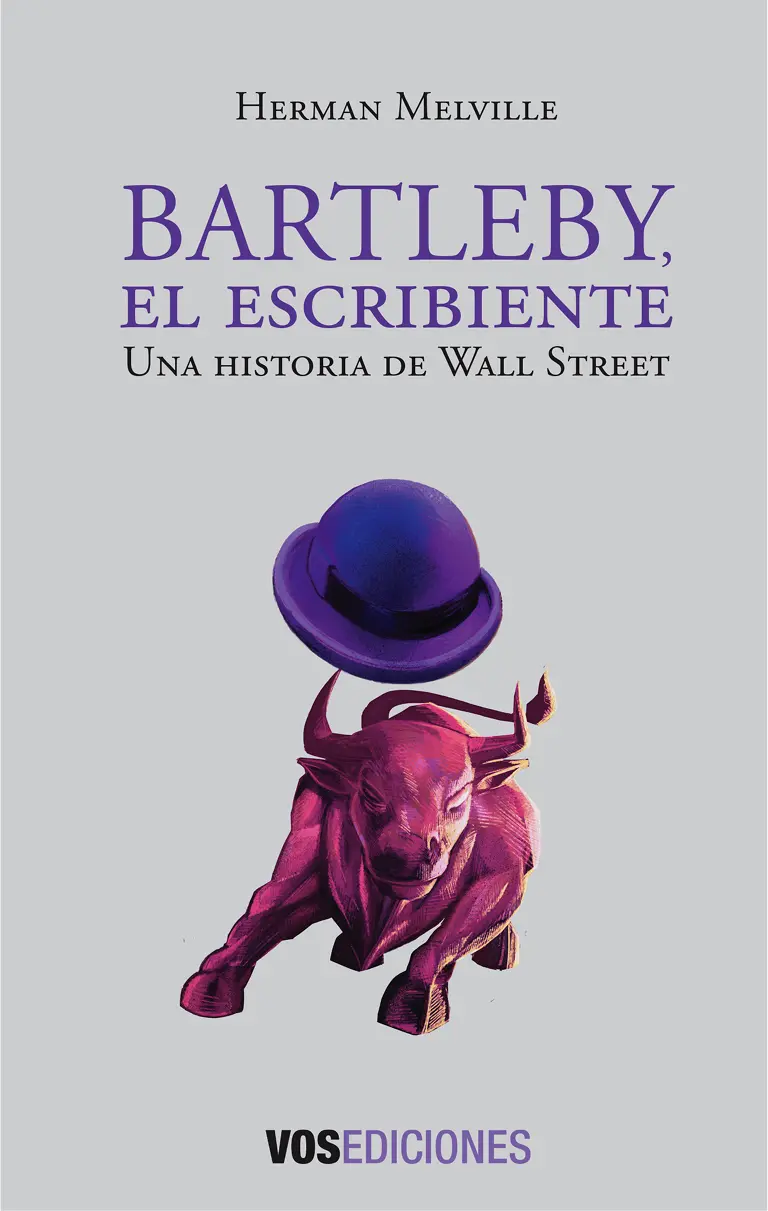

Bartleby,

el escribiente

Una historia de Wall Street

Herman Melville

Bartleby, el escribiente.

Una historia de Wall Street

Título original de 1856: Bartleby, The Scrivener A Story of Wall-Street

D.R. © Vos Ediciones S.A.S., 2022

Sierra Hermosa 137

El Refugio, Querétaro

C.P. 76146

México

Traducción del inglés: © Verónica del Carmen Orendain de los Santos

Ilustraciones de interiores y cubierta: © Karim Meza López

Notas y epílogo: © Francisco Vásquez Ponce

Primera edición: 2022

ISBN: 978-607-98781-3-9 (epub)

ISBN: 978-607-98781-4-6 (impreso)

Colección: Vos Literaria

Colección a cargo de: Francisco Vásquez Ponce

Revisión de traducción: Luz Andrea Vázquez y Stefania Villareal

Diseño de la colección y portada: Francisco Ibarra π

Cuidado de edición: Uriel Carrillo Durán

Retrato de Herman Melville en solapa: Joseph Easton, 1870, dominio público

Website:

www.vosediciones.com

Nos encuentras en:

contacto@vosediciones.com

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total

ni parcial de esta obra, ni su tratamiento o transmisión por ningún

medio o método sin la autorización por escrito de la editorial.

Publicado en México

Published in Mexico

Herman Melville

Bartleby,

el escribiente

Una historia de Wall Street

Soy un hombre bastante viejo.

Durante los últimos treinta años, la naturaleza de mi vocación me ha permitido estar en contacto habitual con lo que parecería un interesante y singular grupo de hombres, de los cuales, hasta donde yo sé, nada se ha escrito hasta ahora: me refiero a los copistas o escribientes. He conocido a muchos de ellos profesionalmente y en privado y, si quisiera, podría relatar un sinfín de historias con las que los hombres bienintencionados podrían sonreír y las almas sentimentales podrían llorar. Pero renuncio a las biografías de todos los demás escribientes por algunos pasajes de la vida de Bartleby, quien era el escribiente más extraño que yo haya conocido o de quien haya oído hablar. Mientras que de otros copistas podría escribir la vida completa, de Bartleby nada de esto se puede hacer. Creo que no existen elementos para contar con una biografía completa y satisfactoria de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby fue uno de esos seres de los que nada es comprobable, excepto en las fuentes originales y, en su caso, esas son mínimas. Lo que mis asombrados ojos vieron de Bartleby es todo lo que sé de él, excepto, claro, por un vago rumor que aparecerá en el desenlace.

Antes de presentar al escribiente, tal como lo vi por primera vez, es apropiado hacer mención de mí mismo, de mis empleados, mi negocio, mis oficinas y mi entorno en general, porque tal descripción es indispensable para una comprensión adecuada del personaje que está a punto de ser presentado.

En primer lugar, soy un hombre que, desde su juventud, ha estado plenamente convencido de que la forma más fácil de vivir es la mejor. Por lo tanto, aunque pertenezco a una profesión proverbialmente enérgica y nerviosa, turbulenta en ocasiones, no había experimentado algo de esa naturaleza que perturbara mi paz. Soy uno de esos abogados poco ambiciosos que nunca se dirigen a un jurado ni buscan atraer de ninguna manera el aplauso público. En la magnífica tranquilidad de un cómodo retiro, trabajo cómodamente con las fianzas, hipotecas y títulos de propiedad de gente adinerada. Todos los que me conocen me consideran un hombre eminentemente seguro. El difunto John Jacob Astor, un personaje poco dado al entusiasmo poético, no dudó en pronunciar que mi primera virtud era la prudencia; la segunda, el método. No lo digo con vanidad, sólo dejo constancia de que mis servicios profesionales no fueron desdeñados por el difunto John Jacob Astor, un nombre que, lo admito, me encanta repetir porque tiene un sonido redondeado y orbicular, y resuena como el tintineo del golpear de lingotes de oro. Debo agregar que no fui insensible a la buena opinión del difunto John Jacob Astor. [1]

En algún momento anterior al periodo en que comienza esta pequeña historia, mis labores se habían incrementado considerablemente. Se me había conferido el cargo de juez auxiliar en el Tribunal Superior, un cargo ahora desaparecido en el estado de Nueva York. No era un trabajo difícil, aunque sí gratamente remunerado. Rara vez pierdo la calma; aún más raro es que me entregue a una peligrosa indignación ante agravios y ultrajes; pero permítanme ser imprudente y declarar que considero la abrupta y violenta abrogación del cargo de juez auxiliar, por la nueva Constitución, como un acto prematuro; había considerado una renta vitalicia de las ganancias y sólo recibí las de unos pocos años. Pero esto es al margen.

Mis oficinas estaban en un piso alto del n.- de Wall Street. En un extremo, se observaba la pared blanca del interior de un espacioso tragaluz que penetraba el edificio de arriba a abajo. Esta vista podría considerarse, más que nada, sosa, carente de lo que los paisajistas llaman “vida”. Pero, aun así, la vista del otro extremo de mis oficinas ofrecía, al menos, un contraste, si no más. En esa dirección, mis ventanas tenían una vista sin obstáculos de un alto muro de ladrillos, ennegrecido por la edad y la sombra eterna; la pared no requería telescopio para resaltar sus bellezas; en beneficio de todos los espectadores miopes, estaba a diez pies de distancia de los cristales de mis ventanas. Debido a la gran altura de los edificios circundantes, y a que mis oficinas se encontraban en el segundo piso, el intervalo entre este muro y el mío guardaba parecido con una enorme cisterna cuadrada.

En el periodo que precede al arribo de Bartleby, tenía a dos personas como copistas y a un chico prometedor como empleado de oficina. El primero, Turkey; el segundo, Nippers; el tercero, Ginger Nut. Estos nombres pueden parecer del tipo que normalmente no se encuentran en el directorio. La verdad, eran apodos mutuamente conferidos por mis tres empleados, y eran representativos de sus personas o caracteres. Turkey era un inglés de corta estatura, casi de mi edad, es decir, no muy lejano de los sesenta. Por la mañana, se podría decir que su rostro era de un fino tono colorido, pero después de las doce en punto del mediodía –su hora de comida– ardía como carbones navideños; y continuaba ardiendo, disminuyendo gradualmente, hasta las 6 p. m. más o menos, después de lo cual ya no veía más al dueño de la cara, que, alcanzando su cenit con el sol, parecía ponerse con él, elevarse, culminar y declinar al día siguiente, con la misma regularidad y gloria.

Читать дальше