1 ...6 7 8 10 11 12 ...116 Можно предположить, что поиски рун в 1821 г. были предприняты не без влияния Раска, автора нескольких работ о рунических надписях. В обзоре, написанном Лобойко — учеником Раска, мы читаем и о том, что руны «вошли в Север вместе с Одином с берегов Азовского моря», и о том, что «на многих рунических камнях означено: такой-то принц, ярл или скальд скончались в России» [57] Лобойко И. Взгляд на древнюю словесность скандинавского севера. № 13. С. 260–262. Лобойко отмечает, что о рунических камнях знал Карамзин. Источниками Карамзина были труды Шлецера и Далина, см.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Репринтное воспроизведение издания пятого. М., 1988. Кн. 1. Т. 1. Стб. 27; Примечания к Т. 1. Стб. 42.

. В пояснении к опубликованному им письму Кёппена Лобойко пишет, что язык скандинавских рун — «сегодняшний исландский», при этом сходные звуки (такие, как «в», «б» и «п») обозначаются одной буквой. Для прочтения надписи он решил обратиться к коллегам в Копенгаген, так как «даже в самом Стокгольме» никто хорошо не знает исландский язык [58] Wyjątek z listu P. Köppena. S. 282–283. Напомним, что в Стокгольме трудился Ю. Г. Лильегрен, которого в 1819–1820 гг. критиковал Раск.

.

Записи и публикации петербургского периода показывают, что Раск был настроен на волну Румянцевского кружка. В одном из публикуемых писем Раск смело объединяет скандинавскую этимологию слова «русь» с роксоланской [59] См. ниже, часть I, с. 43.

. В датированной 20 марта 1819 г. рецензии на первый том «Скандинавских героических саг о древних временах» Ю. Г. Лильегрена он оспаривает выведение топонима Гардарики из второго элемента в древнескандинавском названии Новгорода Хольмгард. По мнению Раска, «Гардарики», «царство городов», происходит из более раннего обозначения Руси Гардар, а Хольмгард — из русского имени Холмогоры, где второй элемент значит «гора» [60] См.: Skandinaviska Fornålderns Hjeltesagor… utgifne af Joh. G. Liljegren. Första Delen. Gånge Rolfs Saga… Stockholm, 1818 // Swensk Litteratur-Tidning. 1819. № 14 (03.04). Sp. 209–222; № 16 (17.04). Sp. 241–249 (здесь 246–247). Об истории вопроса см.: Джаксон Т. Н. Austr í Görðum: Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. М., 2001. С. 49–59, 83–92.

. Там же он возражает против постулируемой Лильегреном связи слова «русь» с топонимом «Рисаланд» (страна великанов в сагах о древних временах), а в другой написанной в Петербурге работе в связи с перечислением шведских диалектов отмечает: «Также в маленьком округе Руслаген в Упланде есть свой особый диалект, который достаточно отличается от окружающих, однако не до взаимонепонимания. Изучение и точное описание его были бы очень интересными, поскольку оттуда можно было бы вывести древнюю русь (варягов, которые имя „русь“ принесли в Гардарики)» [61] Rask R. K. Ueber die norwegischen, schwedischen und isländischen Literaturen und Sprachen // Jahrbücher der Literatur. 1819. B. 6. Anzeige-Blatt für Wissenschaft und Kunst. S. 14; Rask R. K. Samlede tildels forhen utrykte afhandlinger. D. 3. S. 122. Образцы руслагенского диалекта Раск внес в путевой дневник в записи от 23 февраля 1818 г.: Rask R. K. Dagbøger. B. I. S. [41]. Это наблюдение несправедливо присваивали П. Й. Шафарику и датировали 1837 г. ( Schramm G. Die Herkunft des Namens Rus’: Kritik des Forschungsstandes // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. 1982. B. 30. S. 12), но и Раск сделал его не первым (ср. примеч. В. Томсена к статье: Verner K. Nogle Raskiniana // Nordisk Tidskrift for Filologi og Pædagogik. 1874. Ny Række. B. 1. S. 299), так как на него уже в 1816 г. ссылался Г. Ф. Голльман (см. ниже).

.

Граф Румянцев в то время увлекался идеей о древнефризском происхождении руси. После смерти в 1793 г. Фридриха-Августа, принца Анхальт-Цербтского, сестра принца и российская императрица Екатерина II унаследовала Еверское княжество (северная часть нынешнего района Фрисланд в земле Нижняя Саксония, включающая город Евер). Княжество принадлежало российским императорам до 1807 г. и затем вновь в 1813–1818 гг. В 1814 г. Г. Ф. Голльман, ректор и профессор провинциальной школы в Евере [62] О Г. Ф. Голльмане см.: Beiträge zur Geschichte der Stadt Jever / Hrsg. von Christian Friedrich Strackerjan. Bremen, 1836. S. 135–139.

, услышал от герцога Ольденбургского мнение графа Румянцева о том, «что, может быть, варягоруссы из наших стран». Граф опирался, в частности, на идентификацию летописного князя Рюрика и Рорика из франкских анналов. Восприняв это мнение как социальный заказ, Голльман написал трактат о древнейших известиях о Евере, в котором имя «русь» увязывалось с названием исторической области Рустрингии (часть ее включило в себя Еверское княжество) [63] См.: Hollmann H. F. Rüstringen, die ursprüngliche Heimath des ersten russischen Grossfürsten Ruriks und seiner Brüder. Bremen, 1816; рус. перевод: Голлманн Г. Ф. Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его / [Пер. И. Снегирева]. М., 1819.

. Бросается в глаза параллель с недавней теорией о происхождении Рюрика с территории Калининградской области, также задуманной для привязки эксклава [64] Čekin L. S. Rjurikgrad? Ein Kommentar zu Andrej Sacharov // Osteuropa. 2003. 53. Jg. S. 206–212.

. Но ставки не были столь высоки — к выходу в свет русского перевода книги Александр I отказался от всех прав на княжество в пользу Ольденбургского дома.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

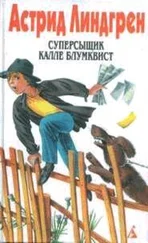

![Астрид Линдгрен - Линдгрен А. Собрание сочинений - В 6 т. Т. 2 - Суперсыщик Калле Блумквист [ Суперсыщик Калле Блумквист; Суперсыщик Калле Блумквист рискует жизнью; Калле Блумквист и Расмус; Расмус, Понтус и Глупыш]](/books/89102/astrid-lindgren-lindgren-a-sobranie-sochinenij-v-thumb.webp)