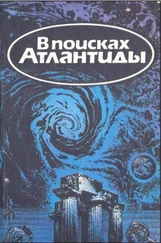

От слоя морских организмов афинские колонны стали темно-голубыми. Мы рыли под ними ямы руками, по-собачьи, чтобы можно было продеть тросы. Во время подъема на поверхности колонн постепенно как бы проявлялась гамма ярких красок. Извлечешь из воды — залюбуешься, но на палубе тень смерти скоро ложилась на изобилие морской флоры и фауны. Мы усердно чистили, мыли, и обнажался снежно-белый мрамор, не видевший солнца почти две тысячи лет.

Всего мы подняли четыре колонны, две капители и два основания. Достали также загадочные свинцовые части древних якорей. Судя по тому, как они лежали, корабль стоял на якоре, когда случилась катастрофа. Видимо, беда пришла внезапно. Частей было две, каждая весом в три четверти тонны, продолговатой формы, с отверстием посредине: очевидно, сюда вставлялась деревянная часть, которая давно уже истлела. Прямые полосы металла никак не могли быть лапами якоря, но мы напрасно искали лапы. Оставалось предположить, что свинцовые части были грузилами и крепились в верхней части деревянного якоря. Но тогда возникал новый вопрос: почему древние судостроители сосредоточивали главный вес якоря вверху?

Основательно все обсудив, мы пришли к такому выводу. Античные суда пользовались не цепями, а канатами. Когда на современное судно, стоящее на якоре, напирает ветер или течение, нижняя часть якорной цепи натягивается горизонтально. Деревянные крючья римского якоря в таком случае оторвало бы от дна, не будь верхушка прижата свинцовым грузом, который гасил натяжение.

Мы работали шесть дней, все более увлекаясь находками, позволяющими судить о первых шагах судоходства. Хотелось откопать самый корабль. Записи Тавера сообщали, что его водолазы провели большие раскопки у кормы. Выбрав участок посредине правого борта, я очистил его от обломков мрамора, чтобы можно было углубиться в грунт в этом месте. Мы решили размывать грунт мощной струей воды из шланга. В ходе работ подтвердилась наша догадка, что надстройки были разрушены, а главная палуба продавлена грузом, когда тяжелый корабль ударился о дно.

Углубившись на два фута, мы наткнулись на крытую свинцовым листом толстую палубу. Море быстро заносило илом промытый нами ход, так что дело подвигалось плохо. Все же нам удалось выяснить, что корабль в основном сохранился. Мы нашли погребенную илом ионическую капитель, на которой не успели поселиться ни водоросли, ни моллюски. Нетронутая прелесть замечательного изделия перенесла нас в те далекие дни, когда над ним работали искусные руки древних мастеров.

Я убежден, что в средней части махдийского корабля лежит неповрежденный груз. Все говорит о том, что команда тогда, как и теперь, жила в наименее приятной части судна — на баке. Значит, и там можно найти интересные вещи, которые многое расскажут о людях, ходивших на судах Рима.

За несколько дней работы на огромном древнем корабле мы разве что тихонько постучались в двери истории. Нашли изъеденные морем железные и бронзовые гвозди; подняли жернова, которыми коки мололи хранившееся в амфорах зерно. Извлекли из ила большие обломки бимсов из ливанского кедра, сохранившие древнее лаковое покрытие. (Не худо бы узнать состав этого лака, который выдержал разрушительное действие двадцати веков!) Проникнув на пять футов в грунт под носом корабля, я добрался до форштевня, сделанного из толстых кедровых брусьев.

Спустя четыре года я встретил в Нью-Йорке председателя Французских обществ США и Канады, энергичного старого джентльмена по имени Джеймс Хайд. «Уж не тот ли это Хайд, который давал деньги на подъем сокровищ махдийского корабля?» — спросил я себя. Это был он. Хайд пригласил меня на обед, и я показал ему цветной фильм о работе подводных пловцов.

— Замечательно, — сказал он. — Знаете, я ведь так и не увидел, что там подняли. У меня тогда было много денег, своя паровая яхта. Когда шли работы, я ходил в Эгейском море, а в Тунисский музей не попал. Соломон Рейнах прислал мне фотографии найденных ваз и статуй, Мерлен написал любезное письмо, а тунисский бей наградил меня орденом. Да, интересно увидеть эти вещи с опозданием в сорок пять лет…

Глава восьмая

Пятьдесят саженей

Нас по-прежнему занимало глубинное опьянение. Хотелось наперекор всему проникнуть еще глубже. То, что испытал Дюма в 1943 году во время рекордного погружения, заставило нас очень серьезно подойти к этой проблеме. Группа составляла подробные отчеты в каждом случае, когда кто-нибудь из ее членов погружался на большую глубину. И все-таки мы знали о глубинном опьянении далеко не все. Наконец летом 1947 года мы начали серию опытных погружений.

Читать дальше