— Зря не веришь водителю, — оглядывается с переднего сиденья Христенко, — потеряться в этой степи — как дважды два. А замерзнуть и того проще. Зима у нас суровая.

Но мне от его слов нисколько холоднее не стало. Напротив, вытер платком капельки пота со лба и расстегнул полушубок. Сытый, как говорится, голодному не верит. Директор словно понял мои мысли.

— Я ведь тоже по молодости не принимал степь всерьез. И ветер и мороз — все трын-трава. Так считал до тех пор, пока сам не попал в переплет…

Он замолчал, будто напрашиваясь, чтобы его попросили рассказать. И я не заставил себя долго ждать.

— Было это в первый год освоения целины. Мы приехали, правда, вторым эшелоном — к шапочному разбору: лучшие земли около речушек были уже заняты…

Тогда, в 1955 году, с первым снегом к ним в совхоз пришла и первая беда. В санитарную палатку привезли двух обмороженных механизаторов. Парней удалось спасти. Но нужно было спасать еще и трактор, который они оставили в поле. Он, Христенко, со своим земляком-киевлянином Владимиром Данилиным сами напросились пригнать машину с поля в мехмастерские. Не дело, мол, бросать технику на произвол судьбы. Взяли гаечные ключи, веревку и скрылись в снежной степи.

Трактор они нашли. Радовались, что не дали пропасть технике, что все у них получилось так просто и быстро. Но притаившаяся на время степь еще, видно, не до конца отомстила первоцелинникам за нарушенный покой. Вдруг ни с того ни с сего повалил снег, задул ветерок. А еще через пару часов разыгралась настоящая буря. Они не унывали — ничего, переждем! А снежная круговерть не унималась. Ночью начали замерзать. Пришлось жечь драгоценную солярку. Чтобы не угореть от дыма в кабине, выбили боковые стекла. Снег хлестал в лицо, а огонь почти не согревал, а потом и вовсе погас — топливо кончилось. Было до ужаса страшно. И холодно. И тогда они решили выбираться сами. Оставили трактор и пошли, увязая по пояс в сугробах, падая раз за разом. Сутки, вторые шли почти не отдыхая. На третьи выбились из сил, но, поддерживая друг друга, продолжали идти вперед. Вокруг — ни одного ориентира. Всюду буря и снег. На пятые сутки метель утихла, и они выползли к Нуре. Там их подобрали, обмороженных, изголодавшихся.

— Нам было тогда по двадцать, — закончил Христенко и добавил: — Вот такая она, степь…

— Зато летом тут у вас, как в Сочи, — постарался пошутить я, вспомнив прошлую поездку.

— Да будь оно неладно, это лето, — с горечью ответил директор и отвернулся, засунув руки в карманы расстегнутого пальто 58-го размера. И я заметил, как из-за отогнувшихся лацканов пальто на пиджаке запестрела трехрядная орденская планка. — Сочи — это Сочи. Мы туда теперь каждый год отдыхать с женой ездим. Перегрелся на солнце — бултых в море. Освежился — опять загорай. От нас же до моря десятки сотен километров. Вот поэтому из-за удаленности большой воды наше лето, как правило, засушливое. Ветер горячий — с пустынь Средней Азии…

Я, чувствуя какую-то неловкость, теперь предпочитал помалкивать. За окном мелькал укутанный снегом мелкосопочник. Помнится, в прошлый приезд кто-то из местных жителей, а может быть и сам Христенко, рассказывал, что в глубокой древности в этих местах была горная система. Такие же высокие вершины, как в горах Алатау на юге республики. Но со временем дождь и ветер стерли вершины, разрушили и превратили их в невысокие холмы. Волнистые возвышенности, широкие долины, замкнутые сопками равнины, чем-то напоминающие крупную морскую зыбь, то и дело попадались навстречу. Но всему этому было одно название — степь. Огромное пространство с сухой, комковато-зернистой землей каштанового цвета, усеянной лишь сурочьими норами да следами приспособившихся к скудной степной жизни сусликов и тушканчиков.

Если бы не встречающиеся по дороге поселки, в которых расположились центральные усадьбы совхозов, то степь казалась бы совсем безжизненной, такой, какой она была до середины 50-х годов. Сейчас же Казахстан — республика совхозов, которых тут больше двух тысяч.

Я же опять ехал в гости к Александру Федоровичу Христенко, директору Карагандинской СХОС — одного из самых передовых хозяйств не только в области, но и в республике.

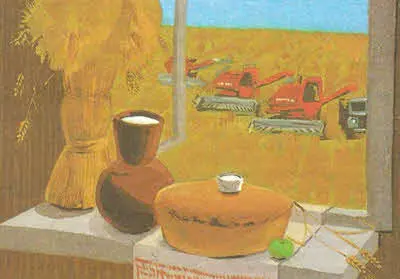

О деятельности Карагандинской государственной сельскохозяйственной станции можно говорить много. Она одна из самых крупных в республике. Ее можно назвать и совхозом, а можно — и небольшим сельскохозяйственным НИИ в степи. По своим производственным показателям станция — мощное хозяйство, производящее много зерна, мяса, молока. Эту продукцию СХОС продает государству. А более 50 научных сотрудников работают над выведением новых сортов зерновых культур и кормовых трав, эффективных для выращивания в степных условиях. К примеру, совсем недавно на станции был выведен новый сорт ячменя «карагандинский-2», который в засушливой степной зоне показал себя наилучшим среди подобных по урожайности и по сопротивляемости к болезням и морозам. В тот же год станция получила задание Госагропрома страны о рассылке семян только что выведенного сорта на Кавказ и Дальний Восток, для колхозов и совхозов Сибири, степных хозяйств Украины.

Читать дальше