В целом Буль сумел математически обуздать логические связки «и», «или», «если… то» и «не», которые сейчас лежат в самой основе компьютерных операций и самых разных коммутационных схем. Поэтому многие считают его одним из «провозвестников», приблизивших эру цифровых технологий. И все же булева алгебра была новой и неслыханной, а потому несовершенной. Во-первых, у Буля получалось писать несколько нестрого и не вполне понятно, поскольку он прибегал к системе обозначений, слишком похожей на обычную алгебру. Во-вторых, Буль путал утверждения («Аристотель смертен»), предикаты (« х смертен») и утверждения с квантором всеобщности (« х смертен для любого х »). Наконец, впоследствии Фреге и Рассел утверждали, что алгебра коренится в логике. Поэтому можно возразить, что следует строить алгебру на логике, а не наоборот.

Однако в книге Буля содержалась одна идея, которой предстояло стать очень плодотворной. Речь идет о понимании тесной связи логики с понятием классов или множеств . Вспомним, что булева алгебра в равной степени применима к классам и к логическим утверждениям. В самом деле, когда все члены одного множества X – еще и члены другого множества Y ( X — подмножество Y ), это можно выразить в виде логической импликации в виде «если X, то Y ». Например, то, что все кони – подмножество множества всех четвероногих животных, можно написать в виде логического утверждения «Если X – конь, то он четвероногое животное».

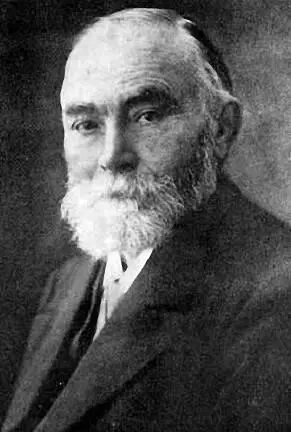

В дальнейшем усовершенствованием и расширением булевой алгебры логики занимались многие ученые, однако полностью исследовал подобие между логикой и множествами и вывел всю эту концепцию на принципиально новый уровень Готлоб Фреге (рис. 48).

Рис. 48

Фридрих Людвиг Готлоб Фреге родился в Германии, в городе Висмаре, где и его отец, и мать в разное время были директорами старшей школы для девочек. Он изучал математику, физику, химию и философию, сначала в Йенском университете, потом еще два года в Геттингенском университете. Получив образование, он в 1874 году начал читать в Йене лекции и на протяжении всей своей профессиональной карьеры преподавал там математику. Несмотря на солидную педагогическую нагрузку, Фреге в 1879 году сумел напечатать свою первую революционную работу по логике [125] Frege 1879. Это одна из самых важных работ в истории логики.

. Небольшая книга называлась «Исчисление понятий, или Подражающий арифметике формальный язык чистого мышления» (в научном обиходе ее обычно называют « Begriffsschrift »). В ней Фреге разработал оригинальный логический язык, который затем развил в двухтомном труде «Основные законы арифметики» (« Grundgesetze der Arithmetic »). Задачи, которые ставил перед собой Фреге, были, с одной стороны, очень узкими, но с другой – необычайно честолюбивыми. Первоначально он сосредоточился на арифметике и хотел показать, что даже такие знакомые понятия, как натуральные числа 1, 2, 3…, можно свести к логическим конструкциям. Таким образом, Фреге полагал, что можно доказать все истины арифметики при помощи нескольких логических аксиом. Иными словами, по Фреге даже утверждения вроде 1 + 1 = 2 – не эмпирические истины, основанные на наблюдении: они выводятся из логических аксиом. Книга « Begriffsschrift » Фреге оказала такое влияние, что современный гарвардский логик Уиллард Ван Орман Куайн (1908–2000) однажды написал: «Логика – наука очень старая, а с 1879 года еще и великая».

Стержневым понятием философии Фреге было представление о том, что истина не зависит от человеческого суждения. В «Основных законах арифметики» он пишет (Frege 1893, 1903): «Быть истинным – не то же самое, что считаться истинным в глазах одного человека или даже всех, и одно ни в коем случае не сводится к другому. Нет никакого противоречия в том, что истинно что-то, что все считают ложным. Под “законами логики” я подразумеваю не психологические законы, по которым люди считают что-то истинным, а законы истины… они [законы истины] – краевые камни, заложенные в фундамент вечности, и наше мышление может перелиться через них, но не сдвинуть их с места».

Логические аксиомы Фреге имеют общий вид «для всех… если… то». Например, одна из аксиом выглядит так: «для всех p, если не (не- р ), то р » [126] Общее изложение идей и языка Фреге см. в Resnik 1980, Demopoulos and Clark 2005, Zalta 2005 и 2007 и Boolos 1985. Прекрасный общий обзор математической логики – DeLong 1970.

. В целом эта аксиома гласит, что если утверждение, противоречащее рассматриваемому, ложно, то само утверждение истинно. Например, если утверждение, что вам не надо останавливать машину на красный сигнал светофора, ложно, то вам совершенно точно надо останавливать машину на красный сигнал светофора. Чтобы в полной мере развить логический «язык», Фреге дополнил набор аксиом очень важным новым инструментом. Он заменил традиционный «субъектно-предикатный» стиль классической логики понятиями, позаимствованными у математической теории функций. Позволю себе краткое объяснение. Когда математическое выражение записывают как f (x) = 3 x + 1, это означает, что f – это функция переменной x , а значение этой функции можно получить, умножив значение переменной на 3 и прибавив к результату 1. Фреге определил свои так называемые концепты как функции. Например, предположим, что вы хотите обсудить концепт «ест мясо». Этот концепт будет символически описан функцией F (x), и значение этой функции будет «истина», если x – лев, и «ложь», если x – олень. Если речь идет о числах, то концепт (функция) «меньше 7» пометит все числа, равные и больше 7, как «ложь», а все числа меньше 7 – как «истину». Фреге называл объекты, для которых тот или иной концепт принимал значение «истина», «подпадающими под» этот концепт.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу