Rudolf Virchow - Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre

Здесь есть возможность читать онлайн «Rudolf Virchow - Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: foreign_edu, Медицина, Медицина, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

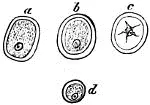

Man hat daher auch lange Zeit hindurch, wenn man den Knorpel schilderte, das ganze eben beschriebene Gebilde ( Fig. 3, a – d .) ein Knorpelkörperchen genannt. Indem man dasselbe aber den Zellen anderer thierischer Theile coordinirte, stiess man auf Schwierigkeiten, welche die Kenntniss des wahren Sachverhältnisses ungemein störten. Das Knorpelkörperchen ist nehmlich nicht als Ganzes eine Zelle, sondern die äussere Schicht, die von mir sogenannte Capsel 2, ist das Produkt einer späteren Entwickelung (Absonderung, Ausscheidung). Im jungen oder wenig entwickelten Knorpel ist sie sehr dünn, während auch die Zelle kleiner zu sein pflegt. Gehen wir noch weiter in der Entwickelung zurück, so treffen wir auch im Knorpel nichts als eine einfache Zelle, welche jene äussere Absonderungsschicht noch nicht besitzt, dasselbe Gebilde, welches auch sonst in thierischen Geweben vorkommt.

Fig. 3. Knorpelzellen, wie sie am Ossificationsrande wachsender Knorpel vorkommen, ganz den Pflanzenzellen analog (vgl. die Erklärung zu Fig. 1). a – c . entwickeltere, d . jüngere Form.

Die Vergleichung zwischen thierischen und pflanzlichen Zellen, die wir allerdings machen müssen, ist demnach insofern zu beschränken, als in den meisten thierischen Geweben keine Formelemente gefunden werden, die als Aequivalente der Pflanzenzelle in der alten Bedeutung dieses Wortes betrachtet werden können. Insbesondere entspricht die Cellulose-Membran der Pflanzenzelle nicht der thierischen Zellhaut. Aber bei einer anderen Deutung der Pflanzenzelle trifft die Vergleichung allerdings zu, nur muss man sofort davon abgehen, dass die thierische Zellhaut als stickstoffhaltig eine typische Verschiedenheit von der pflanzlichen als stickstoffloser darbiete. Vielmehr treffen wir in beiden Fällen eine stickstoffhaltige Bildung von im Grossen übereinstimmender Zusammensetzung. Wenn auch die sogenannte Membran (Capsel) der Pflanzenzelle in der Capsel der Knorpelzellen ein Analogon findet, so entspricht doch vielmehr die gewöhnliche Membran der Thierzelle dem Primordialschlauch der (inneren) Pflanzenzelle, wie ich schon 1847 hervorgehoben habe 3. Erst wenn man diesen Standpunkt festhält, wenn man von der Zelle Alles ablöst, was durch eine spätere Entwickelung äusserlich hinzugekommen ist, so gewinnt man das einfache, gleichartige, scheinbar monotone Gebilde, welches sich in allen lebendigen Organismen wiederholt. Aber gerade diese Constanz ist das beste Kriterium dafür, das wir in ihm das wirklich Elementare haben, dasjenige Gebilde, welches alles Lebendige charakterisirt, ohne dessen Präexistenz keine neuen lebendigen Formen entstehen und an welches Fortgang und Erhaltung des Lebens gebunden sind. Erst seitdem der Begriff der Zelle diese strenge Form bekommen hat, und ich bilde mir etwas darauf ein, trotz des Vorwurfes der Pedanterie stets daran festgehalten zu haben, erst seit dieser Zeit kann man sagen, dass eine einfache Form gewonnen ist, die wir überall wieder aufsuchen können, und die, wenn auch in Grösse, Gestalt und Ausstattung verschieden, doch in ihren wesentlichen Bestandtheilen immer gleichartig angelegt ist.

Es liegt auf der Hand, dass der Ausdruck „Zelle“, welcher von den Cellulose-Capseln der Pflanzenzellen hergenommen ist, ein beträchtliches Stück seiner wirklichen Bedeutung verloren hat, seitdem er auf die mit zarten Primordialschläuchen oder Membranen umkleideten Körper übertragen ist, welche die neue Wissenschaft im Auge hat. Denn hier handelt es sich nicht sowohl um hohle Bläschen, bei denen die Membran gewissermassen die Hauptsache ist, sondern um, wenn auch weiche, so doch solide Körper, deren äussere Begrenzungsschicht eine grössere Dichtigkeit besitzt, als das Innere, ja bei denen es fraglich ist, ob überhaupt diese Begrenzungsschicht ein notwendiges Zubehör ist. Bevor wir jedoch diese Frage erörtern, wird es zweckmässig sein, die anderen Bestandtheile der Zelle zu betrachten.

Fig. 4. a . Leberzelle. b . Spindelzelle des Bindegewebes. c . Capillargefäss. d . Grössere Sternzelle aus einer Lymphdrüse. e . Ganglienzelle aus dem Kleinhirn. Die Kerne überall gleichartig.

Zuerst erwarten wir, dass innerhalb der Zelle ein Kern sei. Von diesem Kerne, der in der Regel eine ovale oder runde Gestalt hat, wissen wir, dass er, zumal in jungen Elementen, eine grössere Resistenz gegen chemische Einwirkungen besitzt, als die äussereren Theile der Zelle, und dass er trotz der grössten Variabilität in der äusseren Gestalt der Zelle seine Gestalt im Allgemeinen behauptet. Der Kern ist demnach derjenige Theil der Zelle, der mit grösster Constanz in allen Formen fast unverändert wiederkehrt. Freilich giebt es einzelne Fälle, sowohl in der vergleichenden, als auch in der pathologischen Anatomie, wo auch der Kern zackig oder eckig erscheint, aber dies sind ganz seltene Ausnahmen, gebunden an besondere Veränderungen, welche das Element eingegangen ist. Im Allgemeinen kann man sagen, dass, so lange es noch zu keinem Abschlusse des Zellenlebens gekommen ist, so lange die Zellen sich als lebenskräftige Elemente verhalten, die Kerne eine nahezu constante Form besitzen. Nur in den niedersten Pflanzen z. B. in den niedersten Pilzformen, ist es nicht möglich, einen Kern nachzuweisen.

Der Kern seinerseits enthält bei entwickelten Elementen wiederum mit grosser Beständigkeit ein anderes Gebilde in sich, das sogenannte Kernkörperchen (Nucleolus). Man kann jedoch von demselben nicht sagen, dass es als ein notwendiges Desiderat der vitalen Form erscheine; in einer erheblichen Zahl von jungen Elementen ist es noch nicht gelungen, es zu sehen. Dagegen treffen wir es bei gut entwickelten, älteren Formen regelmässig, und es scheint daher eine höhere Ausbildung des Elementes anzuzeigen.

Nach der Aufstellung, welche ursprünglich von Schleiden gemacht und von Schwann acceptirt wurde, dachte man sich lange Zeit das Verhältniss der drei genannten Zellentheile (Membran, Kern und Kernkörperchen) so, dass der Nucleolus bei der Bildung der Gewebe als das Erste aufträte, indem er sich aus einer Bildungsflüssigkeit (Blastem, Cytoblastem) ausscheide, dass er schnell eine gewisse Grösse erreiche, und dass sich dann um ihn kleine Körnchen aus dem Blastem niederschlügen, um die sich wiederum eine Membran verdichte. Damit wäre ein Nucleus fertig, um den sich allmählich wiederum neue Masse ansammele und, zuerst an einer Seite des Nucleus, eine feine Membran erzeuge (die berühmte Uhrglasform der Zellenmembran. Fig. 5, d '). Diese Darstellung der Bildung von Zellen aus freiem Blastem, wonach der Kern der Zelle voraufgehen und als eigentlicher Zellenbildner (Cytoblast) auftreten sollte, ist es, welche man gewöhnlich unter dem Namen der Zellentheorie (genauer Theorie der freien Zellenbildung) zusammenzufassen pflegte, – eine Theorie, welche gegenwärtig vollständig verlassen ist, und für deren Richtigkeit keine Thatsache beigebracht werden kann.

Fig. 5. Freie Zellenbildung nach Schleiden, Grundzüge der wiss. Botanik. I. Fig. 1. „Inhalt des Embryosackes von Vicia faba bald nach der Befruchtung. In der hellen, aus Gummi und Zucker bestehenden Flüssigkeit schwimmen Körnchen von Proteinverbindungen ( a .), unter denen sich einzelne grössere auffallend auszeichnen. Um diese letzteren sieht man dann die ersteren zu einer kleinen Scheibe zusammengeballt ( b . c .) Um andere Scheiben erkennt man einen hellen, scharf begrenzten Saum, der sich allmählich weiter von der Scheibe (dem Cytoblasten) entfernt und endlich deutlich als junge Zelle ( d . e .) erkannt wird.“

Wir werden späterhin eine Reihe von Thatsachen der physiologischen und pathologischen Entwickelungsgeschichte besprechen, welche es in hohem Grade wahrscheinlich machen, dass der Kern allerdings eine außerordentlich wichtige Rolle innerhalb der Zelle spielt, eine Rolle, die, wie ich gleich hervorheben will, weniger auf die Function, die specifische Leistung der Elemente sich bezieht, als vielmehr auf die Erhaltung und Vermehrung der Elemente als lebendiger Theile. Die specifische (im engeren Sinne animalische) Function zeigt sich am deutlichsten am Muskel, am Nerven, an der Drüsenzelle, aber die besonderen Thätigkeiten der Contraction, der Sensation, der Secretion scheinen in keiner Weise unmittelbar mit den Kernen etwas zu thun zu haben. Dass dagegen inmitten aller Function das Element ein Element bleibt, dass es nicht vernichtet wird und zu Grunde geht unter der fortdauernden Thätigkeit, dies scheint wesentlich an die Existenz des Kerns gebunden zu sein. Alle diejenigen zelligen Bildungen, welche ihren Kern verlieren, sind hinfällig, sie gehen zu Grunde, sie verschwinden, sterben ab, lösen sich auf. Ein menschliches Blutkörperchen z. B. ist eine Zelle ohne Kern; es besitzt höchstens eine äussere Membran und einen rothen Inhalt, aber damit ist seine Zusammensetzung, soweit man sie erkennen kann, erschöpft, und was man vom Blutkörperchen-Kern beim Menschen erzählt hat, bezieht sich auf Täuschungen, welche allerdings sehr leicht und häufig hervorgebracht werden dadurch, dass kleine Unebenheiten an der Oberfläche entstehen ( Fig. 61). Man würde daher nicht einmal behaupten können, dass Blutkörperchen Zellen seien, wenn man nicht wüsste, dass eine gewisse Zeit existirt, wo auch die menschlichen Blutkörperchen Kerne haben, nehmlich die Zeit innerhalb der ersten Monate des intrauterinen Lebens. Hier circuliren auch beim Menschen kernhaltige Blutkörperchen, wie man sie bei Fröschen, Vögeln, Fischen das ganze Leben hindurch sieht. Das ist bei Säugethieren auf eine gewisse Zeit der Entwickelung beschränkt; in der späteren Zeit besitzen die rothen Blutkörperchen nicht mehr die volle Zellennatur, vielmehr haben sie einen wichtigen Bestandtheil ihrer Zusammensetzung eingebüsst. Aber Alle sind auch darüber einig, dass gerade das Blut einer von jenen wechselnden Bestandtheilen des Körpers ist, deren Elemente keine Dauerhaftigkeit besitzen, vielmehr fort und fort zu Grunde gehen und ersetzt werden durch neue, die wiederum der Vernichtung bestimmt sind. Wie die obersten Epidermiszellen, in welchen wir auch keine Kerne finden, sobald sie sich abschilfern, haben die ersten Blutkörperchen schon ein Stadium ihrer Entwickelung erreicht, wo sie nicht mehr jener Dauerhaftigkeit der inneren Zusammensetzung bedürfen, als deren Bürgen wir den Kern betrachten müssen.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.