То, что мы находим в Мф 10, равно как и в соответствующих материалах в эсхатологической речи в Мф 24, отражает точку зрения, сближающую эти пассажи с пассажем из Мишны ( m. Sotah 9:9–15) – любопытным отступлением, которое следует за описанием ритуала с телкой (9:1–8). Описывается одно горе за другим, один за другим умирают известные раввины. Весь этот упадок завершается с приближением Мессии. Мф 10 дает раннее выражение того, что мы находим в более поздней и более полной форме в Мишне . {114}

У Матфея мы также находим достаточно позитивные оценки самой системы Храма. Один из пассажей явно предполагает законность храмового алтаря-жертвенника:

Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Мф 5:23–24).

Это наставление не только предполагает законность Храма и алтаря, но и вполне согласуется с раввинистическим учением, как выражено в Мишне : «День Искупления искупает преступления человека против Бога, но не искупает его преступлений против ближнего, пока он не примирится с ним» ( m. Yoma 8:9).

Еще одно наставление предполагает законность и святость алтаря. Здесь мы видим резкую критику, направленную против «книжников и фарисеев» (Мф 23:13):

Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем (Мф 23:18–20).

Учение Иисуса в этом пассаже согласуется с законом Моисея: «Семь дней очищай жертвенник, и освяти его, и будет жертвенник святыня великая: все, прикасающееся к жертвеннику, освятится» (Исх 29:37; ср. 40:10). Та же мысль отражена и в раввинистическом учении: «Жертвенник освящает подлежащее ему» ( m. Zevah. 9:1). Немалый интерес у раввинов вызывал также вопрос о клятве перед жертвенником (например, b. Pesah. 118b; Lam. Rab. 2:10 § 14).

Святость Храма и жертвенника предполагается и в другом речении, в котором Иисус обвиняет своих противников в том, что они соучаствуют в пролитии крови праведников:

Вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником (Мф 23:34–35).

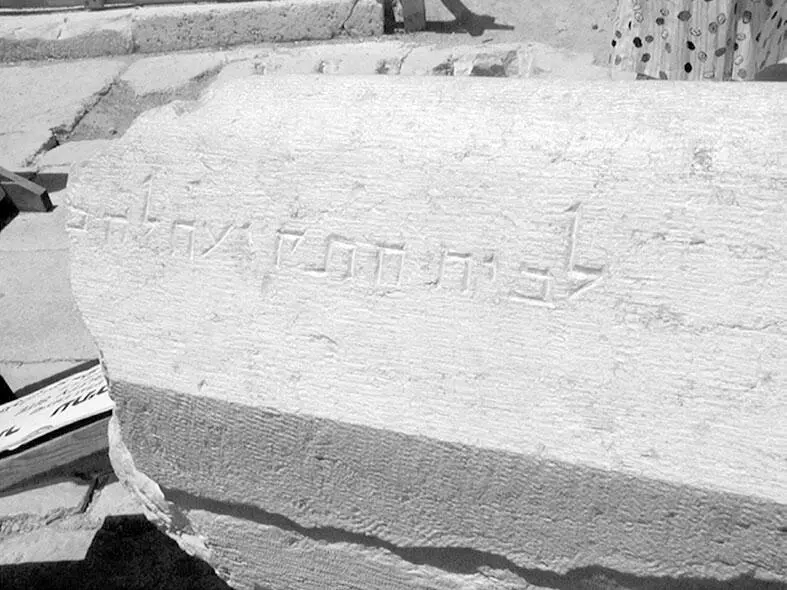

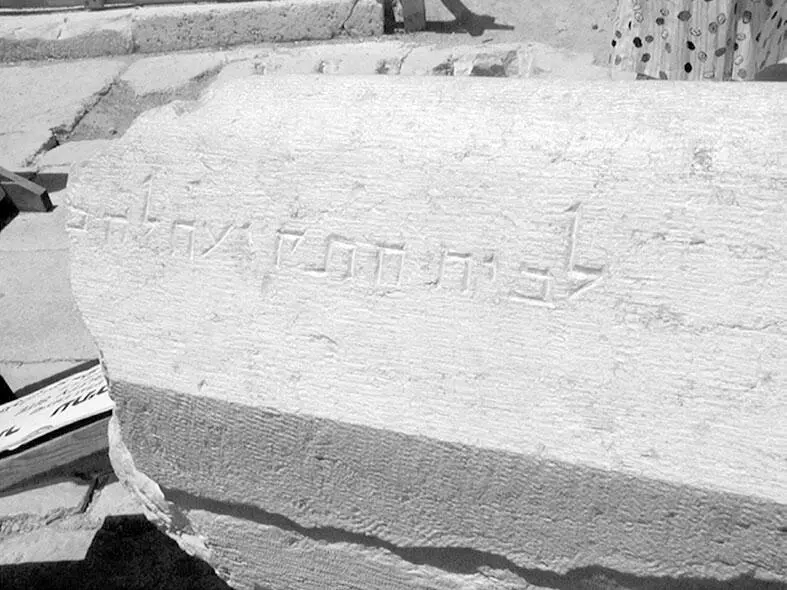

Иллюстрация 6.1. Храмовая надпись

В процессе раскопок в окрестностях юго-западного угла Храмовой горы была найдена надпись, гласящая: «К месту трубного возвещения». Фотография любезно предоставлена Джинни Эванс.

Идентификация «Захарии, сына Варахиина» ненадежна. Это может быть «Захария, сын священника Иодая», который был убит в доме Господнем (2 Пар 24:20–21; ср. Лк 11:51). {115}А может быть и «Захария, Варахиин, сын Аддов» (Зах 1:1); но нам ничего известно, о том, как он умер. Это может быть Захария, сын Бареиса (или Баруха в некоторых манускриптах), который был умерщвлен в Храме во время великого восстания (Флавий, ИВ 4.335–343: «они набросились на Захарию и убили его среди храма»). Если это и есть тот самый Захария (а в типологическом смысле мог подразумеваться необязательно только один человек с этим именем) {116}, то речь идет об осквернении Храма, как мы это видим и у Иосифа Флавия, который жалуется на зелотов, совершивших убийство в Храме и тем самым проявивших неуважение к его святости ( ИВ 4.150, 313, 355–365; 5.14–19; 6.126–127). Действительно, говорит Флавий, Богу было необходимо очистить Храм огнем ( ИВ 6.110). Если так, то Иисус выражает недовольство не только тем, что в своем ошибочном рвении некоторые религиозные вожди совершили убийство, но и тем, что они осквернили то самое святое место, которое сами же требуют почитать.

Следует упомянуть еще одну особенность. Матфей говорит о разделившемся народе Израиля. Мы читаем у него притчи о добрых и злых, о принятых и изгнанных. Вот одно из самых примечательных речений Иисуса: «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю» (Мф 8:11–12; ср. Лк 13:28–29). Под «сынами царства» матфеевский Иисус подразумевает тех иудеев, которые не покаялись и не приняли Благую весть о правлении Бога. В других местах у Матфея выражение «сыны Царства» относится к тем, кто покаялся (Мф 13:38). Таким образом, для Матфея еврейский народ благодаря своему происхождению от Авраама – «сыны Царства». По обетованию и по праву рождения Царство Божье – их наследство. Но Израиль разделился; некоторые из его сыновей правы перед Богом, а другие – нет.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу