Но древние астрономы считали, что звезды неподвижны, прикреплены к небесному своду, заключающему в себе Вселенную. Вопрос о том, что лежит за пределами этой сферы, практически не обсуждался. За ней была пустота, не содержащая ничего. Пространство вне моей бумажной модели было недоступно. Однако находились и такие средневековые философы, которые были готовы размышлять о природе этой пустоты. Николай Орем полагал, что за пределами небесного свода существует дальнейшее космическое пространство бесконечной протяженности. В своих работах он отождествлял это бесконечное пространство с Богом – что, возможно, не так уж и далеко от концепции Бога как того, чего мы не можем знать, которую я предлагал выше.

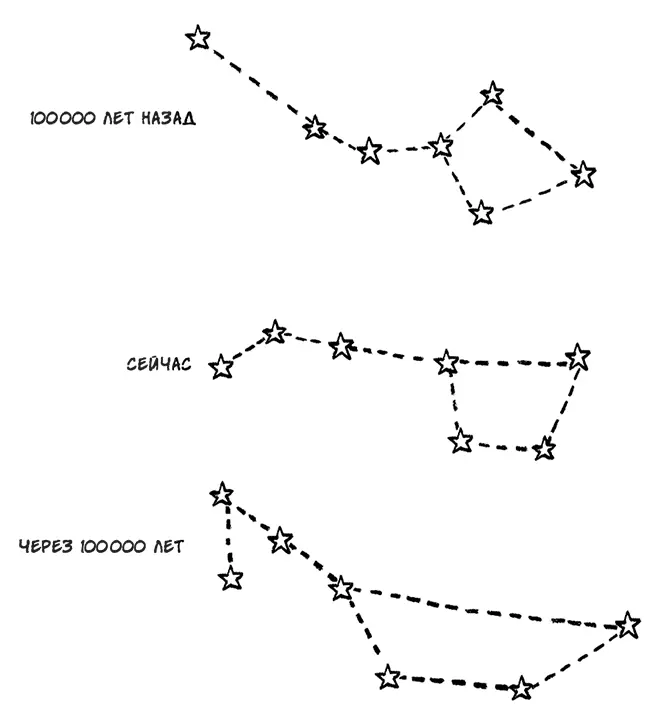

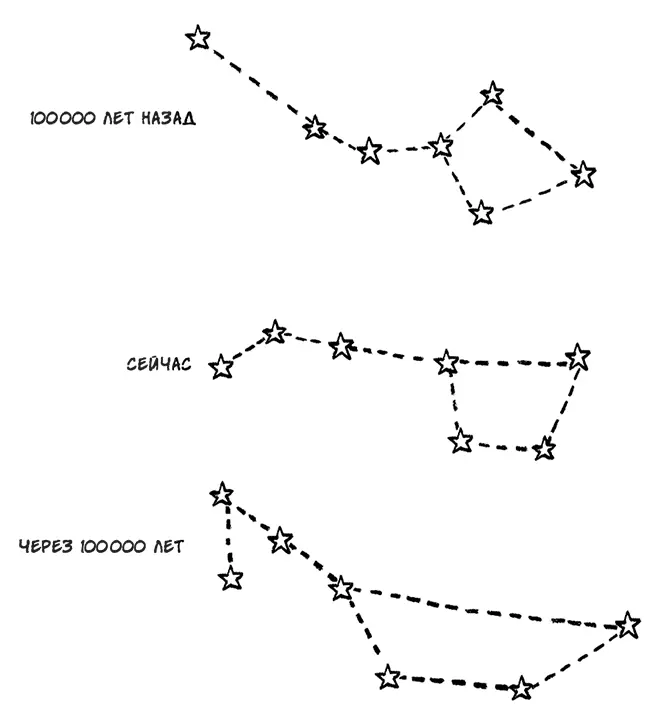

Изменяющаяся форма Большой Медведицы

Философские трудности проблемы бесконечности не пугали Орема. Так, он доказал, что сложение дробей 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + … дает бесконечность – результат интуитивно не очевидный, поскольку добавляемые слагаемые становятся все меньше и меньше. Эта бесконечная сумма называется гармоническим рядом, потому что звук, извлекаемый из струны виолончели, составлен из гармоник, длины волн которых равны всем этим дробям. Как я объясню далее, то обстоятельство, что сумма такого гармонического ряда равна бесконечности, интересным образом влияет на то, как далеко мы в принципе можем заглянуть в пространство.

По-видимому, только в XV в. астрономы начали задумываться о том, что небесный свод может быть иллюзией, а Вселенная может простираться бесконечно. Николай Кузанский предположил, что Вселенная бесконечна и потому ее центром может считаться любая ее точка. Эту идею подхватил итальянский монах-доминиканец Джордано Бруно, написавший в 1584 г. эпохальную работу «О бесконечности, Вселенной и мирах».

Итак, Вселенная едина, бесконечна, неподвижна […] Она никоим образом не может быть охвачена и поэтому неисчислима и беспредельна, а тем самым бесконечна и безгранична и, следовательно, неподвижна [69].

Интересна логика, приведшая Бруно к такому выводу. Вселенная создана Богом, но Бог непознаваем. Поэтому Вселенная должна быть недоступна нашему пониманию. Следовательно, она должна быть бесконечной, так как конечная Вселенная была бы теоретически познаваемой. Я бы сказал, что верно обратное: если Вселенная бесконечна, это означает, что она может быть недоступна нашему пониманию. И если исследовать концепцию Бога как способа выражения непознаваемого, то из бесконечности Вселенной, если она действительно непознаваема, могло бы следовать существование такой концепции трансцендентности. Но бесконечна ли Вселенная, и если она бесконечна, то так ли она непознаваема, как кажется на первый взгляд?

Бруно основывает свое мнение о бесконечности Вселенной не только на вере в Бога. Одно из наиболее сильных возражений против конечности Вселенной, заключенной внутри небесного свода, сводится к вопросу о том, что находится за стенкой, заключающей в себе такую Вселенную. Многие предполагали, что за ней находится ничто, пустота. Но Бруно такой ответ не устраивал. Он считал еще, что время также простирается бесконечно – как в прошлое, так и в будущее. Такая, хотя и небесспорная, концепция позволяла избавиться от необходимости существования моментов Сотворения мира и Страшного суда. Споры Бруно не страшили, и его толкование Библии в конце концов поссорило его с католической церковью, что в то время было довольно неприятным обстоятельством. 17 февраля 1600 г. его сожгли на костре.

Идеи Бруно поднимают вопрос о самой возможности знания о бесконечности Вселенной. Если она конечна, то об этом, вероятно, можно узнать. Если поверхность Земли оказалась конечной и достижимой, не можем ли мы, путешествуя по Вселенной, доказать, что она конечна? Хотя у нас нет корабля, на котором мы могли бы отправиться на край Вселенной, ученые XVII в. изобрели остроумное средство исследования космоса – телескоп.

Тот факт, что искривленные стеклянные линзы, установленные внутри трубки, позволяют увеличить дальность зрения, был открыт поколением Галилея. Долгие годы честь изобретения телескопа приписывалась даже самому Галилею, но на самом деле она принадлежит голландскому очковому мастеру Иоганну Липперсгею, взявшему патент на прибор «для видения вещей удаленных, как если бы они были вблизи». Этот голландский прибор обеспечивал трехкратное увеличение.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу