Оба варианта «Мадонны в скалах» – бесспорные шедевры Леонардо. Пожалуй, ни в одной другой картине он не нашел лучшего воплощения своему художественному принципу: «Каждое непрозрачное тело окружено и окутано по всей поверхности светом и тенью». Фигуры на картинах буквально распахнуты к зрителю, вовлекают его в эмоциональное общение. Утверждать, будто эти картины хотя бы отчасти обязаны силой воздействия простому соотношению частей, без нужды принижает и упрощает гений Леонардо. Давайте не будем обманываться: благоговение, которое охватывает нас при виде «Мадонны в скалах», не имеет практически никакого отношения к тому, применялось ли золотое сечение в композиции картин.

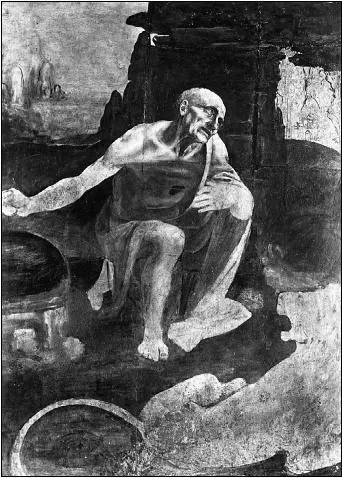

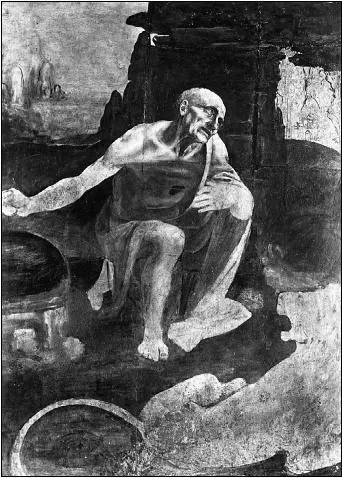

С той же неопределенностью можно судить и о незаконченном «Святом Иерониме» (рис. 74, хранится в музеях Ватикана). Дело не только в том, что картина датируется 1483 годом – то есть написана задолго до переезда Пачоли в Милан: утверждение, которое можно найти в некоторых книгах и статьях (например, у Давида Бергамини ( David Bergamini ) и редакторов тома «Математика» в серии научно-популярных книг журнала « Life »), что Святой Иероним будто бы точно вписывается в золотой прямоугольник, весьма и весьма натянуто. На самом деле стороны прямоугольника не касаются контуров фигуры, особенно слева, и проходят совсем далеко от головы, зато рука выдается далеко за пределы прямоугольника.

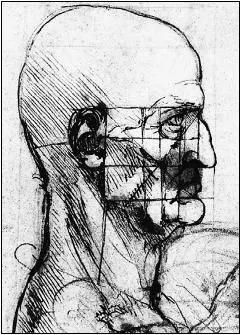

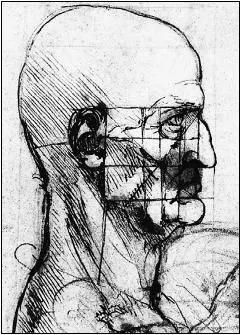

Последний пример гипотетического применения золотого сечения на картинах Леонардо – «Голова старика» (рис. 75, рисунок хранится в Галерее Академии в Венеции). Профиль и схема пропорций нарисованы пером около 1490 года. Около 1530–1504 годов на том же листе были сделаны два наброска всадников сангиной – полагают, что это этюды к фреске «Битва при Ангиари».

Рис. 74

Рис. 75

Сеть вспомогательных линий, конечно, не оставляет сомнений, что Леонардо всерьез интересовался пропорциями лица, однако сделать из этого наброска какие-либо определенные выводы очень трудно. Например, прямоугольник слева вверху – это более или менее золотой прямоугольник, однако линии начерчены так небрежно, что мы не можем ничего утверждать с уверенностью. Тем не менее, этот рисунок, пожалуй, ближе всего подводит к доказательству, что Леонардо и правда определял параметры своих картин при помощи прямоугольников и даже, вероятно, подумывал о том, не применить ли в своем творчестве золотое сечение.

Интерес Леонардо к пропорциям лица, возможно, нашел и другое, не менее любопытное проявление. В статье, напечатанной в « Scientific American » в 1995 году, историк искусства и графический дизайнер Лилиан Шварц рассказала об интересном наблюдении. По мнению Шварц, в отсутствии модели для «Джоконды» Леонардо придал портрету некоторые собственные черты. Предположение Шварц основано на компьютерном сравнении различных параметров лица Моны Лизы и соответствующих черт на портрете сангиной, который, по убеждению большинства исследователей (если даже не по единодушному их мнению) считается единственным автопортретом Леонардо. Однако, как указывали другие искусствоведы, подобие пропорций, вероятно, свидетельствует лишь о том, что при создании этих портретов Леонардо пользовался одними и теми же формулами пропорций (входило в них золотое сечение или нет, неизвестно). Да и сама Шварц отмечает, что те же пропорции, что и на рисунке «Головы старика», Леонардо применяет даже на гротесковых рисунках – серии уродливых лиц с карикатурно увеличенными подбородками, ртами, носами и лбами.

Однако если есть сильные сомнения в том, что сам Леонардо, не просто личный друг Пачоли, но и иллюстратор его трактата «О божественной пропорции», применял золотое сечение в композиции своих работ, значит ли это, золотое сечение не мог применить кто-то другой? Конечно, не значит. В конце XIX века появилось огромное множество ученых трудов, посвященных золотому сечению, и художники, само собой, стали обращать внимание на это понятие. Но прежде чем мы поговорим о художниках, которые и в самом деле опирались на золотое сечение, необходимо развенчать еще один миф.

Несмотря на многочисленные заявления об обратном, французский пуантилист Жорж Сёра (1859–1891), вероятно, не применял золотое сечение в своих работах. Сёра интересовался цветовосприятием и сочетаниями цветов и при помощи особой техники – пуантилизма, или множества разноцветных точек – пытался передать переливчатость, мерцание света. В последние годы жизни он также интересовался художественными средствами передачи различных чувств. В письме, написанном в 1890 году, Сёра вкратце перечисляет некоторые свои воззрения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу