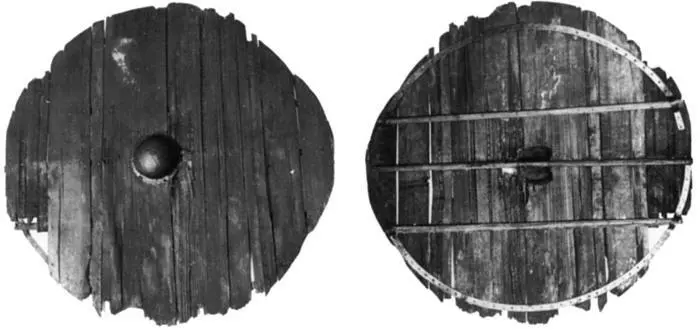

В 1575 году круглый (то есть скандинавский) «щит Олега Вещего», или, скорее, изображение с него, снятое в память о событиях минувших веков, ещё можно было видеть над Галатскими вратами Константинополя! Если даже это не совсем то изображение, уважаемый очевидец мигом припомнил обстоятельства помещения там предыдущего щита:

«Олег осадил Константинополь. И, собрав еще большее войско, с водной армадой из Русских земель двинулся через Черное море к Константинополю, который осадил огромными силами, постоянно с земли и моря штурмуя стены и бастионы (basty). Константинопольский император, который столь великого насилия стерпеть не мог, а на помощь и выручку не рассчитывал, склонил к себе Олега, великими дарами покупая мир, и попросил его снять осаду. Олег ублаготворен дарами греческого цезаря. Олег, ублаготворенный (ublagany) дарами, и видя, что город взять трудно, так и поступил. Заключив мир с греческим императором и договорившись с ним, он оставил там (как пишет Русь) свой щит (scit) или герб на щите (z tarcza) потомству на память. Подобный ему герб или щит того же типа, какими московиты пользуются и ныне, расписанный (malowany) по-старинному , я собственными глазами виделсреди других древностей над Галатскими воротами в Константинополе в 1575 году, [когда] меня просто возили посмотреть на крючья виселицы (hakow szubienice) Вишневецкого под Галатской стеной, где стоят деревянные клетки. Но сейчас эти ворота застроены, и лишь выше[упомянутый] герб, нарисованный в виде московской погони (pogoniej), видно хорошо» (Мацей Стрыйковский. Хроника… Т. I. Кн. IV. Гл. 3. Цит. по: Kronika polska, 1846).

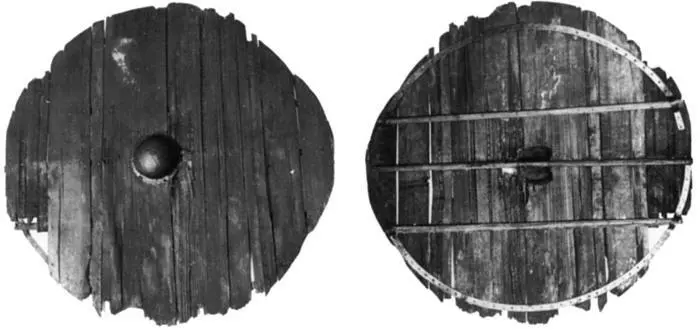

Скандинавский щит IX века.

Из археологических раскопок в Готстаде

Примечания переводчика:

1) Во времена Ивана Грозного щиты в русской армии были почти исключительно круглыми и совершенно не походили на миндалевидные щиты древнерусских воинов. А вот щиты викингов были круглые . Впрочем, Стрыйковский упирает не на форму щита, а на изображение на нем.

2) Дмитрий Иванович Вишневецкий – православный волынский князь герба Корибут, который считается основателем Запорожской Сечи. В 1564 году был казнен в Стамбуле по приказу султана Сулеймана Великолепного. Его подвесили за ребро на крюк на городской стене, на котором он провисел три дня, а потом был расстрелян из луков, так как ругал мусульман и самого султана. См.: Kronika Polska Marcina Bielskiego, т. 2. Sanok, 1856. С. 1149.

3) Погоня – герб Великого княжества Литовского, а также правящей династии Гедиминовичей с конца XIV века. Изображает скачущего всадника с воздетым мечом. На первый взгляд это изображение похоже на герб Москвы (всадник, поражающий копьём змея), но в действительности это совершенно разные символы.

Нам, конечно, могут задать закономерные вопросы.

Если летописная дата «первого договора» 907 года и вымышленная, то вымышлен ли сам текст со всеми его подробностями?

Напрямую Олега великим князем русским, в отличие от договора 912 года, в нём не именуют, но ведь уже и в этом коротком тексте сказано, что «по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу». Как же могут быть великие князья подвластны «не князю», а лишь исполняющему поручение Херрауда Одду-Олегу?

Или «если русские явятся не для торговли, то пусть не берут месячное; пусть запретит русский князь указом своим приходящим сюда русским творить бесчинства в селах и в стране нашей». Допустим, если во втором случае любой русский князь мог «запретить своим указом», то как быть с первым упоминанием? Не подрывает ли это концепцию авторов работы с их «слепой верой» в сведения саги?

Мы слоняемся к тому, чтобы считать даже эти отрывки дошедшего к нам исторического свидетельства подлинными, хотя и изложенными конспективно. Объяснение напрашивается такое, что к моменту своего прихода к киевскому двору Херрауда Одд-Олег был уже признанным вождём хотя бы областей к северу от Киева – Смоленска, Полоцка и даже Ростова (а вовсе не лесным бродягой в одежде из бересты, как это в силу закона жанра описано в саге).

О конспективности же свидетельствует хотя бы и сама история с потенциальным отравлением Олега, распознавшего яд.

Каким именно образом летописцы узнали, что предложенные Олегу Вещему ромеями вино и пища были отравлены?

Олег отказался от вина и пищи просто из опасения? Но в летописи всё описано совершенно иначе!

Читать дальше

![Дмитрий Гаврилов Олег Вещий – Орвар-Одд. Путь восхождения [litres] обложка книги](/books/433849/dmitrij-gavrilov-oleg-vechij-orvar-cover.webp)