Жители других европейских стран тоже все чаще решались на покупку собственного жилья. В 1960 году каждый второй финн, бельгиец и итальянец владел домом или квартирой; в Великобритании 42 % всего населения являлись собственниками недвижимости. Сегодня в среднем по Европейскому союзу жильем владеет такой же процент граждан, как и в Великобритании (69 %); а Соединенные Штаты (58 %) даже отстают от Бельгии, Италии и Испании (все около 80 %) [615] European Mortgage Federation, Hypo Stat, 2009.

. Бельгийские и немецкие горнорабочие на протяжении многих поколений тяготели именно к собственности. Даже в тех местах, где люди продолжали отдавать предпочтение аренде, к середине ХХ века частный дом в собственности стал доминирующим типом жилья. В Нидерландах 71 % всего жилья составляли как раз такие частные дома, рассчитанные на одну семью, хотя жило в них всего лишь 27 % населения.

По всей Европе консерваторы, компании-застройщики и верующие реформаторы одинаково воспевали гражданский консьюмеризм: человек, владеющий домом, не безразличен к судьбе своей страны, он становится верным, порядочным гражданином, опорой семьи и гарантией того, что вирус коллективизма никогда не поставит свободу под угрозу. Исключением не был даже Советский Союз под управлением Сталина. В период позднего сталинизма новую элиту – стахановцев, превышающих установленные нормы производства – тоже манил идеал домашнего комфорта. В одном типичном для 1950-х годов рассказе стахановец Дмитрий узнает о выдаче ему квартиры и радуется новому статусу: «Своя квартира! Мир вокруг заиграл другими красками! Свое жилье в Рудногорске имели лишь ударники труда, лучшие инженеры и рабочие. Дмитрию не терпелось пойти с Мариной посмотреть на их новое жилье, но было уже поздно. Все его мысли теперь были об их собственном доме – о новом доме, в котором они начнут новую жизнь» [616] Цитата из: Vera Dunham, In Stalin’s Time Middleclass Values in Soviet Fiction (Cambridge, 1976), 48.

.

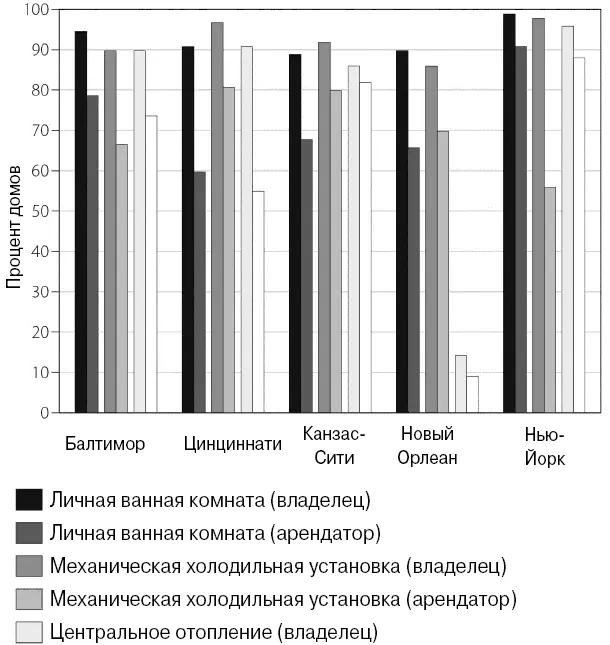

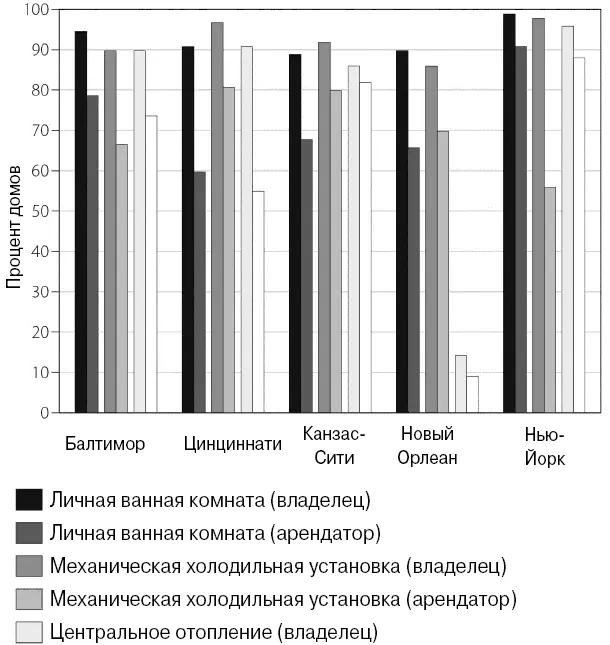

Стандарты комфорта арендованного и собственного жилья с кухнями в США в 1950–1952 годах

Источник: «Monthly Labor Review» (1954)

Владение собственным жильем являлось лишь частью более масштабной мечты о новой, современной жизни. Современные дома обещали жителям освободить их от традиций, ненужных расходов и усилий. Такой взгляд был более чем популярен среди сторонников прогресса, представителей среднего класса и социальных реформаторов не только в Чикаго и Берлине, но и в Каире, и в Токио. Считалось, что жена должна руководить всеми этими переменами, однако речь шла и о трансформации семьи в более широком смысле. Современная жизнь предполагала три основных идеала, к которым следовало стремиться. Первый идеал – комфорт и чистота. Второй – личное пространство для каждого члена семьи, то есть в доме должно быть столько комнат, сколько в нем живет человек. И, наконец, третий – домашнее пространство следует, словно на фабрике, разделять по функциям и оснащать машинами, чтобы максимизировать эффективность. Насколько эти идеалы можно было воплотить в жизнь, зависело не только от материальных ресурсов семьи, то есть от покупательной способности и размера жилплощади, но и от культурных традиций и привычек. Естественно, что распространение бытовых технологий было неравномерным, однако если мы немного отступим от хронологического освещения событий, то увидим, каким образом и почему эти технологии принимали или, наоборот, отвергали. В итоге нельзя сказать, что произошел полноценный триумф современности, скорее утвердилась некая смесь старого и нового.

Так как современная жизнь в нашем представлении слишком часто ассоциируется в первую очередь со стиральной машиной и другими потребительскими товарами длительного пользования, то нелишним будет отметить, что многие из этих технологий начали зарождаться еще до того, как в доме появилось электричество. Отделение частной сферы от общественной, а потребления от производства можно было наблюдать уже в XVII–XVIII веках в Европе, в домах представителей среднего класса, площадь которых увеличилась, а вместе с ней появились гостиная, кабинет и другие функциональные комнаты. Личное пространство было не только у богатых. Многие социальные реформаторы обвиняли в проблеме бедности именно недостаток личного пространства. Одним из первых проектов, направленных на устранение этого жилищного изъяна, стал проект дома с тремя комнатами, предложенный в 1770-е годы архитектором Джоном Вудом. В таком доме предусматривались пусть не полностью отдельные спальни, но хотя бы отгороженные места для сна [617] Michael McKeon , The Secret History of Domesticity: Public, Private and the Division of Knowledge (Baltimore, 2005), 259—64.

. К 1919 году в Америке стандарт «один человек – одна комната» уже применялся в жилье государственных чиновников. Статистическое управление министерства труда США пришло к выводу, что для «типичной семьи» из двух взрослых и трех детей кухня-столовая, гостиная и две «большие, хорошо проветриваемые и освещенные комнаты» являются «минимальным условием достойной, здоровой жизни» [618] Предполагалось, что один ребенок может спать в гостиной. Royal Meeker, «Relation of the Cost of Living to Public Health», из: Monthly Labor Review , Jan. 1919, Vol. VIII, no. 1, 5. Микер был председателем управления.

. Социальные реформаторы настаивали на том, что семья заслуживает право на комфорт [619] Например, Beyer, Davis & Thwing, Workingmen’s Standard of Living in Philadelphia , 1.

. Даже в Советском Союзе в эпоху Сталина с непростыми реалиями коммунальных квартир пытались бороться инициативами по созданию личного пространства и воспитанию самодисциплины, необходимых для того, чтобы превратить отсталый народ в современных советских мужчин и женщин. Первым делом жены представителей советской элиты, стремясь создать «достойную общественность», поменяли многоярусные койки в рабочих бараках на отдельно стоящие кровати [620] V. Volkov, «The Concept of Kul’turnost », из: Sheila Fitzpatrick, ed., Stalinism: New Directions (London, 2000), 210—30.

.

Читать дальше

![Франк Трентманн Эволюция потребления [Как спрос формирует предложение с XV века до наших дней] обложка книги](/books/403210/frank-trentmann-evolyuciya-potrebleniya-kak-spros-fo-cover.webp)