Если вхождение в Союз писателей уже представляет собой значимый фильтр, гораздо более выпукло внутреннюю иерархию истории поэзии отражают литературоведческие исследования, посвящённые конкретным эпохам, как в этом случае: «Основное содержание эпохи и подлинно национальные интересы народа выражали поэты-демократы М. Гафури, Д. Юлтый, Ш. Бабич, С. Кудаш» [Ахмадиев 1971: 24] (все они есть в выборке). В предисловии к очеркам истории башкирской литературы [История 1963] упомянуто 10 поэтов (9 из них присутствует в корпусе), в главе о поэзии октябрьской эпохи – 9 персоналий (6 из них есть в корпусе), в очерке о 1920-х годах – 13 писателей (9 из них есть в выборке), в очерке, посвящённом башкирской поэзии 1930-х годов, место уделено 11 авторам (творчество 10 из них отражено в корпусе).

Наконец, о представленности в корпусе наиболее значимых для своего времени имён можно судить по составу антологий. В книге [Поэты 1950] в переводах на русский язык собрано творчество 25 поэтов, из них 19 (76 %) присутствует в выборке. Таким образом, можно сказать, что в анализируемом корпусе собрано большинство прошедших институциональный отбор башкирских поэтов, а в отношении центральных для своего периода персоналий покрытие выборки ещё лучше и может превышать 90 %.

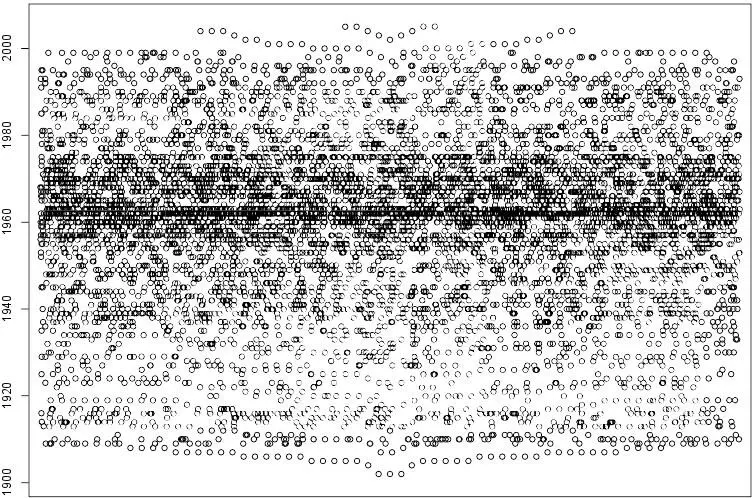

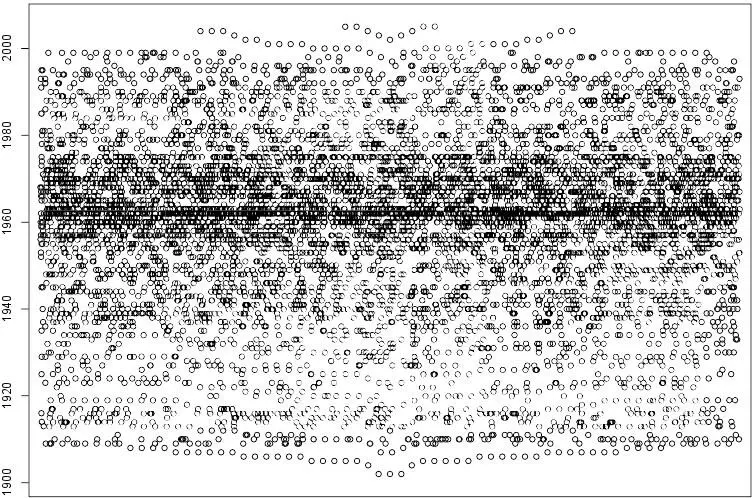

Другим важным для исследования параметром является датированность текстов в корпусе. Многие явления метрики проанализированы в динамике, их история прослежена с 1900-х до 2000-х годов. В этих подсчётах участвует только та часть произведений, датировка которых известна и отражена в метаданных текстовой коллекции. Эта часть составляет 7938 стихотворений, то есть 44,36 % от общего объёма корпуса. В то же время датированные тексты в целом длиннее недатированных, так что привязанная ко времени часть выборки – это 242 141 строка и 932 283 слова, то есть 51,69 % и 52,49 % всего корпуса соответственно.

Все датированные тексты распределены по десятилетиям, их соотношение представлено в таблице 2 ниже. На рис. 3 датировка стихотворений представлена более детально.

Если в отношении текстов мы видим подавляющее преимущество стихотворений, написанных в 1960-е годы, а за второе по полноте представления десятилетие соперничают 1950-е и 1970-е, то распределение строк выглядит иначе. Наибольшую долю в корпусе также имеют 1960-е годы, однако второе место делят между собой 1950-е и 1930-е, и только за ними следуют 1970-е и 1940-е. Середина века получает широкое покрытие, материал 1900-х годов имеет статус вспомогательных данных (строго говоря, стихи, написанные в это время, создаются не на башкирском языке, а на тюрки́), а объем текстов, охватывающих 2000-е годы, недостаточен для серьёзных выводов.

Таблица 2. Распределение датированного материала по десятилетиям

Рис. 3. Распределение датированного материала

Доминирование 1960-х годов в выборке не случайно. Это десятилетие действительно стало временем роста печатной продукции на башкирском языке, что справедливо связывается исследователями с повышением статуса национальной литературы: «О росте художественного качества произведений башкирской литературы 〈…〉 свидетельствует 〈…〉 быстрый рост тиража их изданий. Так, в 1966 г. Башкирским книжным издательством было издано 320 наименований книг более чем 2,5 млн. тиражом, из них 141 наименование при тираже 841 тыс. экз. на башкирском языке. Выходят пять башкирских журналов, годовой тираж которых составляет 1 млн. 350 тыс. экз., 27 башкирских газет общим ежедневным тиражом 272 тыс. экз.» [Хусаинов 1983: 210].

4. Квантитативный стих в истории башкирской поэзии

4.1. Система аруза на башкирской почве

Все тюркские поэтические традиции Средней Азии и Поволжья испытали воздействие персидского стихосложения 24 24 Вне ареала влияния персидской поэзии остались тюркские народы Сибири. Особой оговорки требует балкарская поэзия. Согласно [Бауаев 1998], влияние персидского аруза мы обнаруживаем не в метрике, а в строфике, и не на досиллабическом этапе письменной литературы, а в современный исследователю период.

, которое, в свою очередь, исторически зависимо от арабского. Метрическая система «аруд» 25 25 Арабисты, следуя системе акад. И. Ю. Крачковского и проф. А. А. Ромаскевича, чаще выбирают этот вариант транслитерации термина (например, [Санчес 1968]), а тюркологи используют написание «аруз». Далее мы возьмём на вооружение это естественно сложившееся распределение и будем говорить «аруд» о системе стихосложения исходной арабской традиции и «аруз» – о персидском и тюркском стихе. Такое лексическое разграничение вполне оправдано: «Персы до такой степени видоизменили особенно структуру размеров аруза, что некоторые арузоведы, в том числе турецкие, характеризовали персидский аруз в отличие от арабского, как некую совершенно другую науку» [Джафар 1968: 29].

(ʽarūḍ) сформировалась в первом тысячелетии нашей эры и была распространена на другие литературы в процессе арабской культурной экспансии. После длительной дискуссии в XIX веке в науке утвердилось представление об аруде как о квантитативном стихе 26 26 Примечательно, что таким же дискуссионным был вопрос о природе тюркского стиха уже в XX веке (см. об этом § 2.1). По всей видимости, такие методологические затруднения вызывает любая нетипичная с точки зрения субъекта описания система: тюркский стих воспринимался на фоне русскоязычной поэтической традиции, а арабский – на фоне других семитских, в которых господствует акцентная система (см. [Frolov 2007: 107]).

, то есть таком, в котором метрической единицей является не слог, а речевой отрезок разной длительности, что согласуется с просодической структурой арабского языка, содержащей долгие и краткие слоги.

Читать дальше

![Василий Орехов - Пираты XXX века [litres]](/books/418436/vasilij-orehov-piraty-xxx-veka-litres-thumb.webp)