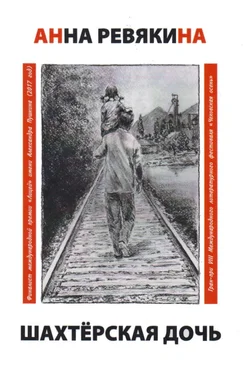

Анна Ревякина

Шахтёрская дочь

Поэма

Червоточьями да кровоточьями

зарубцовывается война.

Над полями, что за обочинами,

полно чёрного воронья.

По дороге, что лентой стелется,

что изрублена, видит Бог,

русокосая ясна девица,

в волосах голубой цветок.

Её руки – не толще веточек,

её стопы – балетный свод,

она будет из добрых девочек,

из наивных святых сирот.

Её платьице – бедность мрачная,

её крестик – металл да нить.

Эта девочка столь прозрачная,

её вряд ли разговорить.

По дороге, где грязь окраины,

там, где воины начеку,

эта девочка неприкаянная

начинает собой строку.

Молчаливую, милосердную,

утопающую во тьме.

Эта девочка – достоверная,

как война, что в моём окне.

На ладонях кресты да линии,

на глазах пелена дождя,

эту девочку звать Мариею.

И она на две трети я.

У Марии был дом – занавески и витражи,

был отец, который ей говорил: «Ложи!»

Был берёзовый шкаф, и была кровать,

вот такое счастье: ковать – не перековать.

А теперь у Марии что? На окошке скотч,

за окошком ночь и в окошке ночь,

где бесшумные призраки – конвоиры снов –

не находят для этой девочки даже слов.

Всё сплошное лязганье, грохот, треск,

у Марии есть мать, у матери есть компресс,

а ещё икона, на которой позолоченный Николай

обещает Марии тихий небесный рай.

Тишина проникает в ухо,

и ты думаешь, что оглох,

вот Мария на старой кухне

сигаретный глотает смог.

Надо лечь, пока держат стены,

пока крыша ещё цела.

У Марии дрожат колени,

над Марией молчит луна

коногонкою в небе буром –

немигающий глаз отца.

Только глаз один, ни фигуры,

ни одежды, ни черт лица.

Этот глаз на реке – дорожка,

на стекле – серебристый блик.

Скоро-скоро опять бомбёжка

и глазной неуёмный тик.

Кто-то скажет: «Он был неплохим отцом…»

Сочинял ежедневно завтрак и в ванной пел,

он ходил по субботам гулять со своим птенцом.

Говорил с Марией так ласково, как умел.

Его обувь была чиста, даже в самый дождь,

его руки были огромны и горячи,

и Мария шагала рядом – шахтёрская дочь,

хотя в их роду остальные – все сплошь врачи.

Это было счастье – детское, на разрыв,

настоящее счастье, которому края нет.

Он всегда был первым и никогда вторым.

Они ели яблоки – золотой ренет,

они пили какао, ходили в театр и зоопарк,

он показывал ей созвездие Близнецов.

Он любил смешить её – внезапно и просто так,

а однажды из проволоки подарил кольцо.

А потом приходила война, забирала в строй

самых смелых и самых правильных из людей.

Он забыл своё имя, но запомнил свой позывной,

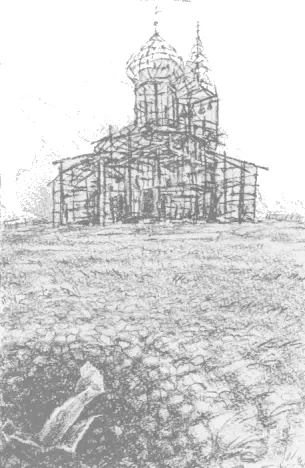

он видел скелеты обуглившихся церквей.

Он стал снова чёрен лицом, но душою бел,

научился молиться, словно в последний раз,

он свои ледяные руки дыханьем грел

и всё ждал, когда отдадут приказ.

У Марии есть тайна –

пачка девичьих писем.

Она пишет о главном –

девочка-летописец.

Она пишет на русском,

а иногда на птичьем.

Она пишет о грустном:

«Мы все теперь стали дичью…»

Она пишет отцу на рассвете

и поздно ночью.

Она пишет, как пишут дети:

неровным почерком,

словно письма из летнего лагеря

или с морей известия.

Она пишет, как пишут маленькие,

потерявшие равновесие.

Она пишет, как пишут взрослые

из подвала под артобстрелом.

Она пишет, и свет полоскою

оставляет в письме пробелы.

Она пишет, и ей не пишется,

ей скулится, ей страшно, тошно.

Вот деревья – сплошные виселицы,

вот свеча, что горит всенощно.

Дорогой отец,

не дари колец,

не дари цветов,

берегись полков,

воротись домой

под большой луной,

станем жить-тужить,

до чужих женитьб,

до чужой любви,

не считая дни.

Воротись, отец,

воротись, боец,

станем сказки плесть,

вот добро, вот честь,

станем пить огонь,

вот моя ладонь,

вот наш старый дом,

словно в горле ком.

Вот наш спелый сад,

вот ползучий гад,

райских яблок сок.

Этот сад – есть Бог.

Этот дом есть мы.

Или наши сны.

Или наши сны…

Читать дальше