«Как перебои русой осени…»

Как перебои русой осени

Заплески поутру ветали с межи,

Твой только в россыпь повойник

Червоных листов и нежин.

Воздух вылит как песня

Которую не успел зачерпнуть вечер,

От этого пьяная свежесть

Тянется в голубой омут,

Ясно знавая – теплынь дивежа

Разошлась светая и сетуя

Ночь. Четко твердеет цветка

По изумрудному выгону лета

И в пламени ль осенних вотчин

Тревожный и тяжелый дух

И полосы твои короче

Порывных дней рдянеющий недуг.

Где нивы смотрят Божьими глазами

Границах тлеющей зари,

Где загораются рощи,

Которые выжелтил, выносил ветер

По устьям августа над тишиною рек –

Зачалит чалмой осока

Полночи серп

За медь поющею становища.

И медленно приходит в шатер

Желто-бурых одружий

Многоочитая златень –

Здравствуй, баюная влада,

Здравствуй, здравствуй деревьев пламень.

И вечер темец,

И тополь земец,

И мореречи

И ты, далече!..

I.

Игра в аду и труд в раю –

Хорошеуки первые уроки.

Помнишь, мы вместе

Грызли, как мыши,

Непрозрачное время?

Сим победиши!

1920 г.

II.

Замороженный Озирис

Зыбой мертвою уснул.

Голой воблой голос вырос,

В глухом городе блеснул!

Голошанный,

Голоумный,

Голоногий,

Дышит небу диким стадом,

Что восходит звука атом!

1920 г.

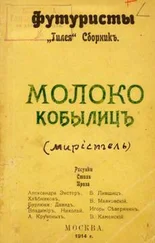

Футуризм занял первое место на поприще слова – это видно и по внутренним событиям (его достижения) и по внешним: жажда футурного слова, восторги читающей и, особенно слушающей публики, – все это недавно (на вечере поэтических школ и направлений) уже заприходовал В. Брюсов.

Звучизм (звучель, богатство инструментовки), яркий метафоризм разнообразие ритмических фигур и сдвиговая конструкция заполонили изыскателей и просто любителей нового искусства.

Но мы, будетляне, думаем не токмо о деесах настоящего дня, но в еще большой мере об искусстве будовитом, завтрашнем, и тут мы приказываем двигаться слову к ярой беспредметности, чистому словотворчеству, заумному языку.

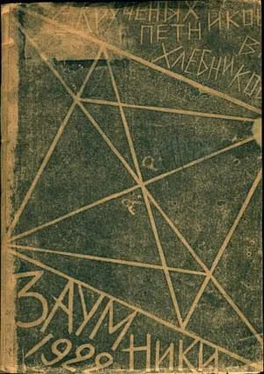

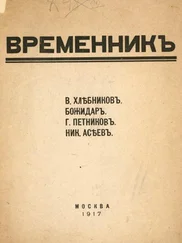

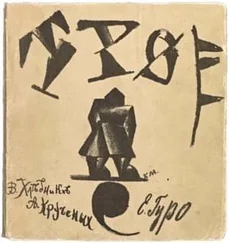

Уже в настоящее время можно говорить об определенной заумной поэтической школе(единственно самостоятельной в России, без измов), которая объидиняет поэтов: В. Хлебникова, А. Крученых, И. Зданевича, В. Каменского, Е. Гуро, Филонова, К. Малевича, Ольгу Розанову. Г. Петникова, Р. Алягрова, И. Терентьева, Варст, Асеева, Хабиас и др.

Теоретики зау – многие из перечисленных поэтов, а также М. Матюшин, Р. Якобсон, В. Шкловский, О. Брик, Якубинский, и др. Смотри: «Сборн. по теории поэтич. Яз.» «Поэтика» и др.

Сказать кратко о причинах возобладания заумной поэзии я могу лучше всего своей декларацией заумного языка, которую и привожу здесь в отрывках.

Декларация заумного языка

1) Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее (пример: го оснег кайд и т. д.).

2) Заумь – первоначальная (исторически и индивидуально) форма поэзии. Сперва – ритмически-музыкальное волнение, пра-звук (поэту надо бы записывать его, потому что при дальнейшей работе может позабыться).

3) Заумная речь рождает заумный пра-образ (и обратно) – не определимый точно, например: бесформенные бука, Горго, Мормо; Туманная красавица Илайяли; Авоська да Небоська и т. д.

4) К заумному языку прибегают:

a) когда художник дает образы, еще не вполне определившиеся (в нем или вовне),

b) когда не хотят назвать предмет, а только намекнуть – заумная характеристика: он какой-то эдакий, у него четырехугольная душа – здесь обычное слово в заумном значении. Сюда же относятся выдуманные имена и фамилии героев, названия народов, местностей, городов и проч., напр.: Ойле, Блеяна, Вудрас и Барыба, Свидригайлов, Карамазов, Чичиков и др. (но не аллегорические, как то: Правдин, Глупышкин – здесь ясна и определена их значимость),

c) когда теряют рассудок (ненависть, ревность, буйство…),

d) когда не нуждаются в нем – религиозный экстаз, любовь. (Глосса, восклицания, междометия, мурлыканья, припевы, детский лепет, ласкательные имена, прозвища – подобная заумь имеется в изобилии у писателей всех направлений).

Читать дальше