– Сегодня будет хороший день, – поскрипывал, пересыпаясь, буржуазный гастрономический гербарий.

И только дома я увидел на этикетке пасты ручной работы, что варить её надо будет двадцать минут.

Такого я ещё не встречал.

Это был какой-то макаронный долгострой.

Но я тем не менее сделал всё, как было написано.

И вот тут-то всё и произошло.

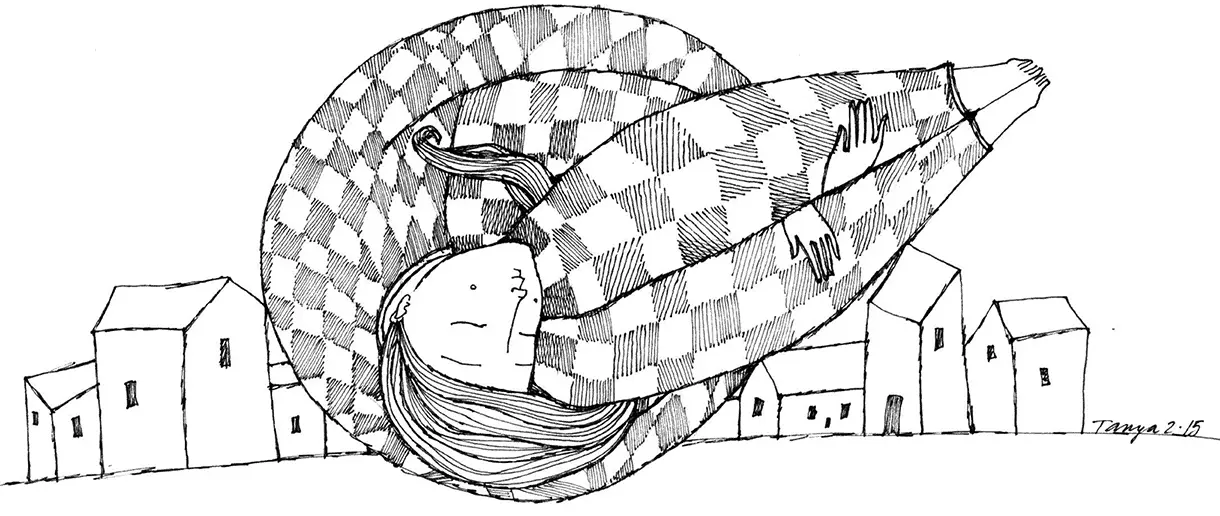

Когда я поставил две тарелки на стол, на этих тарелках лежала и хлюпала сливочным соусом стайка древних чёрных червей. Паста при варке увеличилась втрое, чёрные макаронины набухли и растолстели, и вид у всего этого был апокалипсический.

Я смотрел на двенадцатисантиметровых жирных аскарид в своей тарелке и понимал, что это знак.

Что-то вроде хрестоматийного «Где стол был яств, там гроб стоит».

Почему-то у меня не было сомнений, что это знак. Более того – я знал, что этот знак, наверное, даже съедобен.

Точнее, даже не так: он, бесспорно, был съедобен и очень вкусен.

Но я не умею есть знаки. Поэтому целая лоханка этой символической еды была съедена без меня.

Но и этого аллегорически настроенной судьбе было недостаточно. Она, видимо, решила, что я тупица. Отстающий ученик. Будущий второгодник.

Через шесть дней по какой-то надобности я залез в шкаф, где лежали остатки сушёной смеси для соуса, и из целлофанового конверта с красной лентой чуть ли не мне в лицо выпорхнула стайка моли. Отдельные не вырвавшиеся представители этой популяции метались по целлофановому плену. А кто-то из другого отряда и класса извивался и ползал.

Более прозрачной метафоры про мёртвое и гнилое мне ещё никто не диктовал.

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа уничтожают их», – говорил шкаф.

– Не буду, – ответил я.

Закрыл дверцу и через несколько недель жил один.

И второй тарелки на столе у меня уже не было.

3.

Ну а теперь настало время проверить мою память. Я сейчас найду стихо творение Ольги Седаковой и процитирую его с середины. Я не перечитывал его лет десять и, наверное, что-то наврал в цитате.

– О, это всё: и что я пропадал,

и что мой разум ныл и голодал,

как мышь в холодном погребе, болел,

что никого никто не пожалел –

всё двинулось, от счастья очумев,

как «всё пройдёт», Горациев припев…

Минуту, жизнь,

зачем тебе спешить?

Ещё успеешь ты мне рот зашить

железной ниткой. Смилуйся, позволь

раз или два испробовать пароль:

«Большая вещь – сама себе приют»,

она споёт, когда нас отпоют –

и, говорят, прекрасней. Но теперь

полуденной красы ночная дверь

раскрыта настежь; глубоко в горах

огонь созвездий, ангел и монах,

при собственной свече из глубины

вычитывает образы вины…

Большая вещь – утрата из утрат.

Скажу ли? взгляд в медиоланский сад:

приструнён слух; на опытных струнах

играет страх; одушевлённый прах,

как бабочка, глядит свою свечу:

– Я не хочу быть тем, что я хочу! –

И будущее катится с трудом

в огромный дом, секретный водоём…

4.

Нет, не наврал.

«Ах, жадный, жаркий грех, как лев, меня терзает…»

Ах, жадный, жаркий грех, как лев, меня терзает.

О! матушка! как моль, мою он скушал шубку,

а нынче вот что, кулинар, удумал:

он мой живот лепной, как пирожок изюмом,

безумьем медленным и сладким набивает

и утрамбовывает пальцем не на шутку.

О матушка! где матушка моя?

Отец мне говорит: Данила, собирайся,

поедем на базар, там льва степного возят,

он жаркий, жадный лев, его глаза сверкают, –

я знаю, папа, как они сверкают, –

я вытрясаю кофту в огороде:

вся кофта съедена, как мех весной у зайца,

я сам как заяц в сладком половодье.

О матушка! где матушка моя?

А ночью слышу я, зовут меня: Данила,

ни мёда, ни изюма мне не жалко,

зачем ты льва прогнал и моль убил, Данила? –

так источается густой, горячий голос.

Я отвечаю: мне совсем не жарко,

я пирожок твой с яблочным повидлом.

А утром говорит отец: Пойдём в Макдональдс.

О матушка! где матушка моя?

Намедни сон сошёл: солдат рогатых рота,

и льва свирепого из клетки выпускают,

он приближается рычащими прыжками,

он будто в классики зловещие играет,

но чудеса! – он, как телёнок, кроток:

он тычется в меня, я пасть его толкаю

смешными, беззащитными руками,

глаза его как жёлтые цветочки,

и ослепляет огненная грива.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу